|

|

Synthèses organiques |

|

|

|

|

|

Les molécules sont réalisées avec le logiciel ACD/ChemSketch |

|

I- La structure

des entités chimiques organiques. |

|

II- L’optimisation d’une synthèse. |

|

III- La stratégie d’une synthèse. 1)- Modification de groupe ou de chaîne.

3)- Réaction de polymérisation. |

|

1)- Réaction chimique : Synthèse du polystyrène.

QCM r

Les synthèses organiques La structure des entités

chimiques organiques L’optimisation d’une

synthèse La stratégie d’une synthèse. |

|

Préparation à l’ECE : Synthèse d’un ester à l’odeur de jasmin 1)- Exercice 04

page 202 : Représenter des formules topologiques. 2)- Exercice 06

page 202 :Reconnaître un groupe caractéristique. 3)- Exercice 08

page 203 : Justifier des noms. 4)- Exercice 10

page 203 : Identifier des isomères de constitution. 5)- Exercice 12

page 203 : Optimiser un rendement et une vitesse. 6)- Exercice 15

page 203 : Compléter des étapes d’une synthèse. 7)- Exercice 16

page 204 : Attribuer une catégorie de réaction. 8)- Exercice 20

page 204 :Représenter un motif. 9)- Exercice 22

page 205 : Quelques réactions de synthèse. 10)- Exercice 25

page 206 : Le nylon 6,6. 11)- DS 01 (30

min) Un ester à l’odeur de rhum : Exercice 32 page 210. 12)- DS 02 : (30

min) Synthèse de la testostérone : exercice 33 page 210. |

|

QCM r

Les synthèses

organiques La structure des

entités chimiques organiques L’optimisation d’une

synthèse La stratégie d’une synthèse.

|

I- La structure des entités chimiques organiques.

►

Les différentes structures de l'atome de carbone

-

Configuration électronique de l’atome

de carbone : 1s1

2s2

2p2

-

Il possède 4 électrons sur sa couche

électronique de valence (2s2

2p2)

-

Il peut mettre en commun 4 électrons

pour acquérir une configuration de valence en octet.

-

L’atome de carbone est tétravalent.

-

Le carbone tétragonal

:

-

Il échange 4 liaisons simples avec 4

atomes ou groupe d'atomes distincts.

-

Il possède 4 voisins.

-

Le carbone trigonal :

-

Il échange 2 liaisons simples et une

double liaison.

-

Il possède 3 voisins.

-

Il se trouve au centre d'un triangle

dont les trois voisins occupent les sommets.

-

Le carbone digonal :

ou

ou

-

Il peut échanger

-

soit une simple liaison et une triple

liaison

-

soit deux doubles liaisons.

-

Il possède deux atomes

voisins distincts

-

L’écriture topologique est une

représentation simple et rapide des molécules organiques.

-

Les atomes de

carbone

et les atomes d’hydrogène

liés à ces atomes ne

sont pas indiqués.

-

Les atomes d’hydrogène

non liés à des atomes de carbone

sont indiqués.

-

Un

sommet

correspond à un atome de carbone et aux atomes d’hydrogène qui sont liés à

l’atome de carbone.

-

Un

segment

correspond à un doublet liant.

-

La

chaîne carbonée

est représentée en ligne

brisée.

►

Exemple : molécule d’acide

3-méthylbutanoïque

►

Exemple : les différences entre la

formule développée et la forme topologique :

►

Remarque :

-

(Le nombre d’atome(s) d’hydrogène

lié(s) à chaque atome de carbone)

+

(le nombre de doublet(s) liant(s) qui l’entoure) est égal (à quatre).

-

N

(atome H) +

N (doublet

liant – ) =

4

|

Formule semi-développée :

Formule topologique

Nom : 2,2-diméthylbutane |

|

Formule semi-développée :

Formule topologique

Nom : octan-2-one |

|

Formule semi-développée :

Formule topologique

Nom : 2-méthylbutan-2-ol |

| Méthylcyclohexane |

|

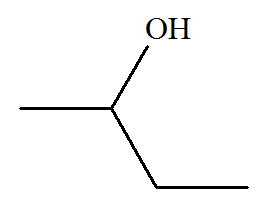

Butan-2-ol |

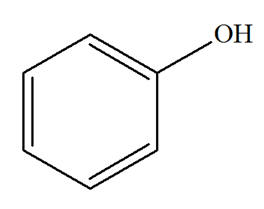

Phénol |

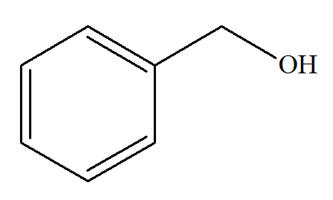

Phénylméthanol |

2)- Familles fonctionnelles et nomenclature.

a)-

Un peu de nomenclature.

-

En 1892, la commission de Genève a

élaboré 60 règles permettant de nommer les molécules organiques en construisant

leur nom en trois parties :

-

préfixe

– racine

– suffixe

-

La nomenclature a évolué mais cette

construction en trois parties demeure.

►

Composition d’une molécule organique.

-

Les molécules organiques comportent

deux parties :

-

Un squelette carboné ;

-

Et un ou plusieurs groupes

caractéristiques.

-

Les molécules qui possèdent le même

groupe caractéristique ont des propriétés chimiques communes.

-

Ces propriétés chimiques communes

définissent une fonction chimique.

-

Une molécule organique comporte un

enchaînement d’atomes de carbone.

-

Cet enchaînement est appelé :

chaîne carbonée.

-

Cette chaîne carbonée peut être

linéaire,

ramifiée ou

cyclique.

-

Chaque molécule organique possède un

nom qui donne des informations :

-

Sur sa chaîne carbonée

-

Sur la famille de composé à laquelle

elle appartient.

-

Le nom des molécules organiques est le

la forme :

préfixe

– racine

– suffixe

►

Un peu de nomenclature :

Chap N° 07 Structure des

entités organiques

-

Le

suffixe

indique la famille de composés à laquelle appartient

l’espèce chimique.

-

Tableau de quelques familles de

composés :

|

Famille de composés |

alcool |

aldéhyde |

cétone |

acide carboxylique |

|

Suffixe |

ol |

al |

one |

oïque |

|

Formule générale |

R – OH |

|

|

|

-

R

représente un radical alkyle (type : –

CnH2n

+ 1)

-

La

racine

indique le nombre d’atomes de carbone C

de la chaîne principale.

-

Le carbone fonctionnel :

-

L’atome de

carbone fonctionnel

est celui qui appartient au groupe caractéristique ou qui est lié au groupe

hydroxyle.

-

La chaîne principale :

-

La chaîne principale est la chaîne

carbonée :

-

Qui comporte le

plus grand nombre d’atomes de carbone

-

Ainsi que l’atome de

carbone fonctionnel.

|

Nombre d’atomes de carbone |

Racine |

|

1 |

méthan- |

|

2 |

éthan- |

|

3 |

propan- |

|

4 |

butan- |

|

5 |

pentan- |

|

6 |

hexan- |

|

7 |

heptan- |

|

8 |

Octan- |

|

9 |

nonan- |

|

10 |

décan- |

|

11 |

undécan- |

|

12 |

dodécan- |

|

13 |

tridécan- |

|

14 |

tétradécan- |

|

15 |

pentadécan- |

|

16 |

hexadécan- |

|

17 |

heptadécan- |

|

18 |

octadécan- |

-

Un

préfixe

apparaît dans le nom si la chaîne principale est ramifiée par un ou plusieurs

groupes alkyles de formule générale – CnH2n+1.

-

Le

préfixe

indique la position

et la nature

du groupe alkyle.

-

Les 4 premiers groupes alkyles :

|

Groupe alkyle |

Nom |

|

–CH3 |

méthyl- |

|

–CH2–CH3 |

éthyl- |

|

–CH2–CH2–CH3 |

propyl- |

|

–CH2–CH2–CH2–CH3 |

butyl- |

-

Remarque :

-

Si la chaîne carbonée porte plusieurs

groupes identiques, on utilise les préfixes :

di, tri, tétra…

►

En résumé :

|

Famille fonctionnelle |

Ester |

Amine |

Amide |

Halogénoalcane |

|

|

Groupe caractéristique |

|

|

|

– F |

– Cl |

|

– Br |

– I |

||||

|

Suffixe ou préfixe |

…oate de …yle |

Amine * |

Amide * |

fluoro ; chloro bromo ; iodo |

|

|

Formule générale |

|

R – NH2 |

|

|

|

-

Cas des amines : amine primaire :

R – NH2 ;

|

Amine |

Primaire |

Secondaire |

Tertiaire |

|

Formule générale |

R – NH2 |

|

|

|

|

|

Amines substituées |

|

-

Cas des

amides :

|

Amide |

Primaire |

Secondaire |

Tertiaire |

|

Formule générale |

|

|

|

|

|

|

Amides substituées sur

l’azote |

|

-

Si l’atome d’azote, en plus d’être lié

à la chaîne principale, est aussi lié à des groupes alkyles, le nom est précédé

de la mention N–alkyl.

- Nomenclature des amines (exemples).

|

Quelques amines |

|

|

Formule topologique |

Nom |

|

|

Éthanamine |

|

|

N-méthyléthanamine |

|

|

N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine |

|

Quelques amides |

|

|

Formule topologique |

Nom |

|

|

Propanamide |

|

|

N-méthylpropanamide |

|

|

N-éthyl-N-méthylpropanamide |

|

Quelques molécules |

|

Formule topologique et

nom |

|

3-méthylbutanoate

de

2- méthylpropyle |

|

3-methylpentan-2-amine |

|

N-methylbutanamide |

|

3-bromo-1,2-dichlorobutane |

-

Le squelette carboné représente

l’enchaînement des atomes constituant une molécule organique.

-

La chaîne carbonée est représentée sous

forme de ligne brisée dans la formule topologique.

-

Dans le squelette carboné, on peut

trouver :

-

Des liaisons simples représentées par

un tiret : –

-

Des liaisons doubles : ![]()

-

Des liaisons triples : ![]()

-

Si une liaison multiple est présente le

squelette est dit insaturé.

-

Dans le cas contraire, on dit qu’il est

saturé.

|

-

Les isomères de constitution sont des molécules |

-

Ils n'ont pas la même formule

développée ou semi-développée plane.

-

On distingue :

-

L’isomérie de chaîne (les molécules

diffèrent par leur chaîne carbonée

-

L’isomérie de position (un groupe

caractéristique ou une insaturation occupe une position différente sur un même

squelette carbonée)

-

L’isomérie de fonction (les molécules

présentes des groupes fonctionnels différents).

-

Un isomère de constitution est

parfaitement déterminé lorsque l'on connaît son squelette carboné.

-

La formule plane, appelée formule de

constitution indique la nature et l'enchaînement des liaisons entre les atomes

de la molécule.

-

On distingue :

-

La formule développée plane.

-

La formule semi-développée plane.

-

La formule topologique.

-

Les isomères de constitution sont des

corps purs différents qui possèdent des propriétés physiques et chimiques

différentes.

►

Application.

-

Donner la formule brute, la formule

semi-développée et la formule topologique de la molécule suivante : butan-2-one.

-

Donner les formules semi-développées et

les formules topologiques des différents isomères des molécules suivantes :

C4H10

et C3H8O.

-

Préciser le type d'isomérie rencontré

et le nom de chaque molécule.

►

Réponses :

|

Butan-2-one |

|

|

Formule brute |

C4H8O |

|

Formule semi-développée |

|

|

Formule topologique |

|

|

Vue 3D |

|

|

Butane |

|

|

Formule brute |

C4H10 |

|

Formule semi-développée |

|

|

Formule topologique |

|

|

Vue 3D |

|

|

Isobutane ou

2-méthylpropane |

|

|

Formule brute |

C4H10 |

|

Formule semi-développée |

|

|

Formule topologique |

|

|

Isomérie de chaîne |

|

|

Vue 3D |

|

-

Différents isomères de la molécule de

formule brute : C3H8O

|

Propan-1-ol Ou Propanol |

|

|

|

|

Propan-2-ol |

|

|

|

|

Isomérie de position

entre les deux alcools |

|||

|

Méthoxyéthane |

|

|

|

|

Isomérie de fonction

entre les alcools et l’éther |

|||

II- L’optimisation d’une synthèse.

1)- Augmentation de la vitesse de formation.

►

Les facteurs cinétiques d’une réaction

chimique :

-

De façon générale,

-

l’évolution d’un système chimique est

d’autant plus rapide que la température du mélange réactionnel est élevée ;

-

l’évolution d’un système chimique est

d’autant plus rapide que les concentrations des réactifs sont élevées.

►

Le catalyseur :

-

Dans certaines réactions, la présence

en faible quantité, d’une substance chimique spécifique, différente des

réactifs, peut accélérer l’évolution du système chimique.

-

De telles substances sont appelées

catalyseurs

-

Un catalyseur est une espèce chimique

qui accélère une réaction chimique.

-

La formule du catalyseur n’apparaît pas

dans l’équation de la réaction.

-

Un catalyseur modifie la nature des

étapes permettant de passer des réactifs aux produits.

-

La réaction globale lente est remplacée

par plusieurs réactions rapides.

-

Un catalyseur est spécifique à une

réaction chimique.

►

En conséquence :

-

Pour augmenter la vitesse de formation

d’un produit, on peut :

-

Chauffer le milieu réactionnel avec un

montage de chauffage à reflux ;

-

Augmenter la concentration des

réactifs ;

-

Utiliser un catalyseur.

2)- Optimisation du rendement.

►

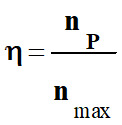

Le rendement d’une réaction chimique :

-

On appelle rendement, noté

η, de la synthèse,

le quotient de la quantité de produit P

effectivement obtenue nP

par la quantité maximale attendue nmax :

-

-

Si la synthèse du produit demande

plusieurs étapes, le rendement de la synthèse est égal au produit des rendements

de chaque étape.

-

Le rendement est défini par rapport au

réactif limitant.

- Rendement :

►

Augmentation du rendement d’une

réaction chimique :

-

On peut améliorer le rendement d’une

réaction limitée en ajoutant :

-

Un excès de l’un des réactifs de la

réaction,

-

Ou en éliminant un des produits de la

réaction.

►

Exemple :

Synthèse du méthanoate

d'éthyle.

-

Caractéristiques des réactifs et des

produits :

|

M g . mol–1 |

Densité |

θéb

°C |

Solubilité dans l'eau |

|

|

Acide méthanoïque HCO2H

(ℓ) |

46 |

1,05 |

100,7 |

Grande |

|

Éthanol C2H5OH

(ℓ) |

46 |

0,81 |

78 |

grande |

|

Méthanoate d'éthyle HCO2

C2H5

(ℓ) |

74 |

0,92 |

54,5 |

Faible |

|

Eau H2O

(ℓ) |

18 |

1 |

100 |

----------- |

-

Schéma du montage :

|

Distillation fractionnée

|

1- Chauffe-ballon. 2- Mélange réactionnel. 3- Colonne de Vigreux. 4- Thermomètre 5- Arrivée et sortie d’eau 6-

réfrigérant 7-

éprouvette graduée 8- Distillat. |

-

Le mélange réactionnel est constitué :

-

de 20 mL d’acide méthanoïque,

-

de 20 mL d’éthanol et

-

de quelques gouttes d’acide sulfurique

concentré (catalyseur).

-

On porte à l'ébullition douce et on

recueille le distillat dans l'éprouvette graduée.

-

Équation de la réaction : On est en

présence d’un équilibre chimique.

|

|

Estérification → |

|

||

|

HCO2H

(ℓ) |

+ C2H5OH

(ℓ) |

|

HCO2

C2H5

(ℓ) |

+ H2O

(ℓ) |

|

Acide carboxylique |

Alcool |

|

Ester |

eau |

|

|

← Hydrolyse |

|

||

-

Au cours de la distillation

fractionnée, les réactifs et les produits se vaporisent et monte dans la colonne

à distiller.

-

Au cours de l'ascension, le mélange

s'enrichi en corps le plus volatil

(ici l'ester).

-

En tête de colonne, on obtient le corps

le plus volatil pratiquement pur.

-

Le distillat est ensuite condensé grâce

au réfrigérant.

-

On élimine donc l’ester au fur et à

mesure de sa formation.

-

Pour compenser cette élimination, le

système évolue dans le sens direct

(estérification) de l’équation pour former l’ester.

-

En utilisant ce procédé, on passe d’un

rendement de 66 % (dans le cas présent) à un rendement proche de 100 %.

III- La stratégie d’une synthèse.

1)- Modification de groupe ou de chaîne.

-

Au cours d’une réaction chimique, on

peut modifier la chaîne carbonée d’une molécule.

-

On peut créer une liaison

carbone-carbone ou réaliser la rupture d’une liaison carbone-carbone.

-

On peut aussi modifier un ou plusieurs

groupes caractéristiques d’une molécule.

- Synthèse de la propan-2-one :

►

Groupe protecteur.

-

Un groupe protecteur est un groupe

caractéristique, volontairement créé dans la molécule d’un composé fonctionnel

afin de bloquer la réactivité de l’une de ses fonctions.

-

Cette fonction, que l’on veut bloquer,

est temporairement transformée en une autre fonction.

►

Propriétés du groupe protecteur.

-

Le groupe protecteur doit :

-

Réagir de manière sélective avec la

fonction à protéger ;

-

Être stable lors des réactions

suivantes ;

-

Pouvoir être enlevé facilement et de

manière sélective, une fois la réaction effectuée.

►

Remarque :

-

L’utilisation d’un groupe protecteur

nécessite au moins deux étapes supplémentaires lors de la synthèse.

-

Il faut que les étapes de

protection et de

déprotection

se fassent avec de très bons rendements.

►

Exemple : cas de la molécule A :

3-oxobutanoate de méthyle.

-

En présence de

tétrahydruroaluminate de lithium,

les deux groupes fonctionnels de la molécule A

sont transformées :

|

Molécule A |

|

Produit |

|

|

LiAℓH4 → |

|

|

3-oxobutanoate de

méthyle Fonction cétone et

fonction ester |

|

1-méthoxybutane-1,3-diol Fonction alcool et

fonction éther |

-

Grâce à des étapes de protection et de

déprotection, il est possible de transformer un seul des deux groupes

caractéristiques de la molécule A.

-

On protège la fonction cétone :

|

Molécule A |

|

|

|

|

C2H6O2 APTS → |

|

|

|

Protection |

|

-

On réalise la réaction :

|

|

|

|

|

|

LiAℓH4 → |

|

|

|

Réaction |

Intermédiaire |

-

On réalise la déprotection :

|

|

|

molécule finale |

|

|

H2O APTS → |

|

|

Intermédiaire |

Réaction |

4-hydroxy-4-méthoxybutan-2-one |

-

APTS :

acide paratoluènsulfonique (acide 4-méthylbenzène-1-sulfonique)

-

L’acide paratoluènesulfonique est un

acide organique fort.

-

Il est utilisé comme catalyseur acide

en synthèse organique.

-

Il ne présente pas de caractère oxydant

comme l’acide sulfurique.

-

Il limite les réactions secondaires (sa

base conjuguée n’est pas nucléophile).

-

Formule brute :

C7H8O3

|

Formule semi-développée |

Formule topologique |

|

|

|

-

Dans une réaction d’addition, des

atomes, ou groupes d’atomes, sont ajoutés aux atomes d’une liaison multiple.

|

-

Exemple : Addition de dibrome sur un

alcène le 2-méthylbut-2-ène.

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

→ |

|

|

2-méthylbut-2-ène |

|

Dibrome |

|

2,3-dibromo-2-méthylbutane |

-

Le dibrome s’additionne sur la double

liaison C = C.

-

Dans une réaction d’élimination, des

atomes ou des groupes d’atomes, portés par des atomes adjacents sont éliminés

pour former une liaison multiple.

|

-

Exemple : déshydratation d’un alcool.

|

|

H+ → |

|

+ |

|

|

2,3-diméthylbutan-2-ol |

Acide sulfurique |

2,3-diméthylbut-2-ène |

|

|

-

Dans une réaction de substitution, un

atome ou un groupement d’atomes est remplacé par un autre atome ou groupement

d’atomes.

|

-

Exemple : synthèse du

2-méthylpropan-2-ol

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

H –

OH

(ℓ) |

→ |

|

+ H+

(aq) + Cℓ–

(aq) |

|

2-chloro-2-méthylpropane |

|

|

|

2-méthylpropan-2-ol |

|

-

L’atome de chlore

– Cℓ

du dérivé chloré a été remplacé par le groupe

hydroxyle – OH

-

Exemple : Synthèse du nitrobenzène

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

→ |

|

+

|

|

benzène |

|

Acide nitrique |

|

nitrobenzène |

|

-

Un atome d’hydrogène

– H

est remplacé par un groupe

–NO2.

-

Une réaction acido-basique consiste à

un transfert d'un proton H+

entre l’acide A1H d’un

couple sur la base A2–

d’un autre couple.

|

A1H |

|

H

+

+ A2

|

|

A1H

+ A2

|

-

Couple acide / base 1 :

A1H ![]() H

+

+ A1–

H

+

+ A1–

-

Couple acide / base 2 :

A2H ![]() H

+

+ A2–

H

+

+ A2–

e)-

Réaction d’oxydoréduction.

-

Une réaction d’oxydoréduction est une

réaction qui met en jeu un transfert

d’électrons e–

entre ses réactifs.

-

Elle fait agir l’oxydant d’un couple

avec le réducteur d’un autre couple pour donner leurs espèces conjuguées.

-

Une réaction d’oxydoréduction fait

intervenir l’oxydant Ox1

et le réducteur Red2

de deux couples oxydant réducteur Ox1

/ Red1

et Ox2

/ Red2.

|

( Ox1

+ n1

e –

|

|

(

Red2

|

|

n2

Ox1

+ n1

Red2

|

►

Exemple :

-

La réaction qui modélise la

transformation du propan-2-ol en propanone est une réaction d’élimination.

-

C’est aussi une réaction

d’oxydoréduction.

-

Couple propan-2-one / propan-2-ol

|

propan-2-one |

|

propan-2-ol |

|

|

|

|

3)- Réaction de polymérisation.

-

Un polymère est une

macromolécule

constituée d’un grand nombre d’unités répétitives, les

monomères, qui sont

unis par des liaisons covalentes.

-

Dans la macromolécule, une unité

structurale appelée motif

se répète un grand nombre de fois.

|

Macromolécule |

Motif |

|

|

|

c)- Réaction de polymérisation.

-

Une

réaction de polymérisation permet d’obtenir

les macromolécules constituant le polymère à partir d’un grand nombre de

molécules identiques appelées monomères.

-

Polymérisation du styrène :

-

La synthèse organique consiste à

produire une espèce chimique organique.

-

Les molécules de cette espèce, dites

molécules cibles,

sont plus complexes que les molécules de réactifs appelés

précurseurs de la

molécule cible.

-

Une équation est toujours ajustée mais

en chimie organique, on utilise souvent une écriture simplifiée.

►

Exemple :

|

Molécule A |

|

Molécule B |

|

|

CH3I → THF, 0 ° C |

|

|

4-méthoxy-4-oxobutan-2-olate |

|

3-méthoxybutanoate de méthyle |

-

Dans le cas présent, on distingue :

-

La

molécule A

qui est le précurseur de la

molécule cible (molécule B)

-

On indique le

réactif secondaire

CH3I

au-dessus de la flèche.

-

Au-dessus et au-dessous de la flèche

des informations sont fournies

-

Solvant,

catalyseur, température,

et aussi,

durée de la réaction, chauffage (Δ), …

-

Dans l’écriture simplifiée, seule la

formule de la molécule cible est indiquée.

-

Le sous-produit de la réaction (dans le

cas présent I–)

n’est pas indiqué.

-

THF :

tétrahydrofurane (oxolane) : formule brute : C4H8O

-

Formule topologique :

-

Il est utilisé en synthèse organique

comme solvant et comme catalyseur.

►

Stratégie de synthèse :

-

Pour définir une stratégie de synthèse,

le chimiste dispose de banques de réactions.

-

Pour comparer plusieurs synthèses d’une

même espèce cible, un critère important est le

rendement global de

la synthèse.

-

Il doit être le plus élevé possible.

-

D’autres critères sont aussi

importants :

-

L’écoresponsabilité

-

Le coût

-

La durée

-

Les conditions expérimentales,

-

Etc.

►

Synthèse écoresponsable :

-

La chimie écoresponsable

se propose d’agir sur cinq domaines : les matières premières, les solvants,

l’énergie, les déchets et le produit fini.

-

Elle prend en compte la gestion : des

solvants, des matières premières, de l’énergie, du produit fini et des

déchets.

-

Les solvants

:

-

Utiliser des solvants non toxiques et

non polluants.

-

Les matières premières

:

-

Limiter les quantités, économiser les

atomes en valorisant toutes les molécules, préférer les réactions chimiques les

moins dangereuses et les matières premières renouvelables.

-

L’énergie

:

-

Limiter les dépenses énergétiques,

rechercher de nouvelles sources d’énergie à faible teneur en carbone, utiliser

des conditions opératoires douces (catalyseur, faible température, basse

pression)

-

Le produit fini

:

-

Concevoir un produit chimique

présentant le moins de dangers possibles, concevoir un produit chimique en vue

de sa dégradation.

-

Les déchets

:

-

Limiter la production de déchets,

valoriser ou recycler les déchets.

1)- Réaction chimique :

Synthèse du polystyrène :

|

QCM r

Les synthèses

organiques La structure des

entités chimiques organiques L’optimisation d’une

synthèse La stratégie d’une synthèse. |

|

Préparation à l’ECE : Synthèse d’un ester à l’odeur de jasmin 1)- Exercice 04

page 202 : Représenter des formules topologiques. 2)- Exercice 06

page 202 :Reconnaître un groupe caractéristique. 3)- Exercice 08

page 203 : Justifier des noms. 4)- Exercice 10

page 203 : Identifier des isomères de constitution. 5)- Exercice 12

page 203 : Optimiser un rendement et une vitesse. 6)- Exercice 15

page 203 : Compléter des étapes d’une synthèse. 7)- Exercice 16

page 204 : Attribuer une catégorie de réaction. 8)- Exercice 20

page 204 :Représenter un motif. 9)- Exercice 22

page 205 : Quelques réactions de synthèse. 10)- Exercice 25

page 206 : Le nylon 6,6. 11)- DS 01 (30

min) Un ester à l’odeur de rhum : Exercice 32 page 210. 12)- DS 02 : (30

min) Synthèse de la testostérone : exercice 33 page 210. |

|

|