Chap. N° 10 Exercices 2024 : Synthèses organiques

|

Exercices

avec

correction

Chap. N° 10

|

Synthèses organiques

Exercices 2024

Cours

Exercices

|

|

|

|

|

|

I-

Exercice : Hydrolyse d’un ester : .

1)- Énoncé.

Au cours de l'hydrolyse d'un ester réalisée dans l'acétone sont formés un

alcool et un acide carboxylique.

Le tableau d'avancement de la réaction est donné ci-dessous :

|

Équation

|

Ester

|

+ Eau (ℓ)

|

|

Acide

|

+ Alcool

|

|

État du

système

|

Avancement

|

n

(Ester)

|

n (Eau)

|

|

n (Acide)

|

n (Alcool)

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

1,00 mol

|

1,00 mol

|

0 mol

|

0 mol

|

|

État final

(mol)

|

xf

|

0,67 mol

|

0,67 mol

|

|

0,33 mol

|

0,33 mol

|

a)-

Calculer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction à la

température de l'expérience.

-

Aide :

-

Donner l'expression littérale du

quotient de réaction à l'équilibre puis le calculer.

b)-

Déterminer le rendement de cette transformation.

-

Aide :

-

Déterminer le ou les réactif(s)

limitant(s).

-

Écrire la relation définissant le

rendement avant de réaliser l'application numérique.

c)-

À partir de cet état final de l'eau est ajoutée. Déterminer la manière

dont évolue la composition du milieu réactionnel.

-

Montrer que le quotient de

réaction, après ajout eau et avant retour à l'équilibre, est plus petit que la

constante d'équilibre.

2)- Correction.

a)-

Valeur de la constante d'équilibre de la

réaction à la température de l'expérience.

-

Expression littérale du quotient

de réaction à l'équilibre :

|

Hydrolyse →

|

|

RCO2

R’ (ℓ)

|

+ H2O

(ℓ)

|

|

RCO2H

(ℓ)

|

+ R’OH (ℓ)

|

|

Ester

|

eau

|

|

Acide

carboxylique

|

Alcool

|

|

← Estérification

|

-

Tableau d’avancement pour

l’hydrolyse :

|

Équation

|

Ester

|

+ Eau (ℓ)

|

|

Acide

|

+ Alcool

|

|

État du

système

|

Avancement

|

n

(Ester)

|

n

(Eau)

|

|

n

(Acide)

|

n

(Alcool)

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

1,00 mol

|

1,00 mol

|

0 mol

|

0 mol

|

|

État final

(mol)

|

xf

|

0,67 mol

|

0,67 mol

|

|

0,33 mol

|

0,33 mol

|

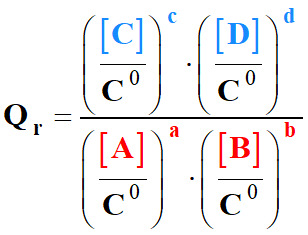

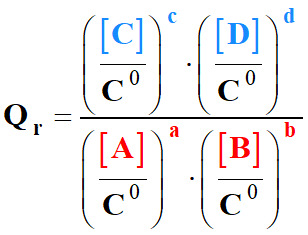

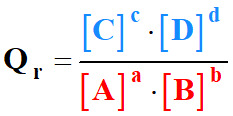

-

Réaction chimique :

a

. A

(aq) + b

. B

(aq)

c

. C

(aq) + d

. D

(aq)

c

. C

(aq) + d

. D

(aq)

-

Par définition, le quotient de

réaction Qr

de cette réaction s’écrit :

|

|

|

Qr

|

Quotient de

réaction (sans unité)

|

|

[C]

et [D]

|

Concentration

des produits (mol . L–1)

|

|

[A]

et

[B]

|

Concentration

des réactifs (mol . L–1)

|

|

C0

|

Concentration

standard : C0 =

1,0 mol . L–1

|

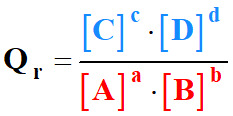

►

Remarque :

-

Pour simplifier l’expression, on

omet de mettre la concentration standard C0.

-

Mais, il ne faut pas oublier que

le quotient de

réaction est une grandeur

sans unité

qui caractérise un système chimique dans un état donné :

-

Dans le cas de la réaction

d’hydrolyse d’un ester :

►

Remarque : dans cette

transformation, l’eau n’est pas le solvant, c’est un réactif.

-

Expression de la constante

d’équilibre K de la transformation d’hydrolyse :

-

-

Simplification de l’écriture :

-

-

-

Application numérique :

-

b)-

Déterminer le rendement de cette

transformation.

-

Le rendement de la réaction

s’identifie au taux d’avancement de la réaction :

-

Tableau d’avancement :

|

Équation

|

Ester

|

+ Eau

|

|

Acide

|

+ Alcool

|

|

état

|

Avancement

x

(mol)

|

n

(Ester)

mol

|

n

(Eau)

mol

|

|

n

(Acide)

mol

|

n

(Alcool)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

1,00

|

1,00

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

1,00 – x

|

1,00 – x

|

x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

|

xf

|

1,00 – xf

|

1,00 – xf

|

xf

|

xf

|

|

xf

= 0,33

|

0,67

|

0,67

|

0,33

|

0,33

|

|

Avancement

maximal

|

xmax

|

1,00 – xmax

|

1,00 – xmax

|

xmax

|

xmax

|

|

xmax

= 1,00

|

0

|

0

|

1,00

|

1,00

|

-

On est en présence d’un mélange

stœchiométrique.

-

Les deux réactifs sont limitants :

xmax

= 1,00 mol

-

Avancement final :

xf

= 0,33 mol

-

Rendement de la réaction.

-

c)-

Manière dont évolue la composition du

milieu réactionnel après ajout d’eau.

-

Étude quantitative :

-

On ajoute de l’eau : exemple :

n

(Eau) = 5,00 mol

-

La quantité de matière d’ester ne

change pas : n

(Ester) = 1,00

mol

-

Tableau d’avancement :

|

Équation

|

Ester

|

+ Eau

|

|

Acide

|

+

Alcool

|

|

état

|

Avancement

x

(mol)

|

n (Ester)

mol

|

n

(Eau)

mol

|

|

n

(Acide)

mol

|

n

(Alcool)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

1,00

|

5,00

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

1,00 – x

|

5,00 – x

|

x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

|

xf

|

1,00 – xf

|

5,00 – xf

|

xf

|

xf

|

|

xf

= ?

|

|

|

|

|

|

Avancement

maximal

|

xmax

|

1,00 – xmax

|

5,00 – xmax

|

xmax

|

xmax

|

|

xmax

= 1,00

|

0

|

4,00

|

1,00

|

1,00

|

-

L’ester est le réactif limitant.

-

xmax

= 1,00 mol

-

Avancement final :

xf

= ?

-

La constante d’équilibre de la

réaction ne change pas :

-

-

On distribue, on simplifie et on

ordonne :

-

K . (1,00 –

xf)

. (5,00 – xf) =

x2f

-

5

K –

K .

xf

– 5

K .

xf

+

K

. x2f

= x2f

-

(1 –

K)

. x2f

+ 6

K .

xf

–

5

K

= 0

-

Or

K

≈ 0,24

-

Équation du second degré en

xf :

-

0,76

x2f

+

1,44

xf

– 1,20 ≈ 0

-

Solution acceptable et cohérente :

-

-

L’avancement final a augmenté

-

Rendement de la réaction dans ce

cas :

-

-

L’ajout d’eau favorise l’hydrolyse

d’un ester.

-

Étude qualitative :

-

Si la quantité de matière

n (Eau) augmente, le quotient

de réaction initial

Qr,i

diminue.

-

-

La quantité de matière d’eau

intervient au dénominateur

-

Il est inférieur à

Qr,eq

= K

-

|

Hydrolyse →

|

|

RCO2

R’ (ℓ)

|

+ H2O

(ℓ)

|

|

RCO2H

(ℓ)

|

+ R’OH (ℓ)

|

|

Ester

|

eau

|

|

Acide

carboxylique

|

Alcool

|

|

← Estérification

|

-

L’ajout d’eau favorise la réaction

d’hydrolyse d’un ester.

II-

Exercice : La Bakélite :

1)- Énoncé.

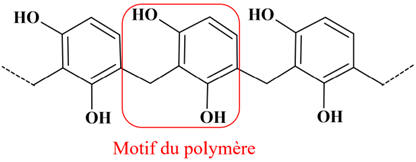

La Bakélite® matière (plastique d'usage courant) est

polymère fabriqué à partir du résorcinol d’une espèce chimique A

de formule brute CH2O appartenant à la

famille des aldéhydes.

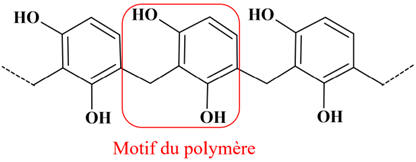

La formule d'une portion d'une macromolécule de Bakélite® est

donnée ci-dessous :

-

Macromolécule de Bakélite® :

Le résorcinol (formule topologique ci-dessous) et l'espèce A sont des

produits de synthèse issus de l'industrie pétrochimique.

-

Résorcinol : benzène-1,3-diol

(formule brute :

C6H6O2)

a)-

Écrire la formule topologique d'un isomère de constitution du

résorcinol ayant les mêmes groupes caractéristiques.

b)-

Déterminer le nom de la molécule A et écrire sa formule

topologique.

c)-

Recopier la formule de la portion de macromolécule et encadrer un

motif de ce polymère.

2)- Correction.

a)-

Formule topologique d'un isomère de constitution du résorcinol ayant

les mêmes groupes caractéristiques.

-

Isomères de constitution :

-

Définition :

-

Les isomères de constitution sont des molécules qui ont la même

formule brute mais qui différent par l’enchaînement de leurs atomes.

-

Parmi les isomères de constitution, on distingue :

-

Les isomères de chaîne : les chaînes carbonées sont différentes.

-

Les isomères de position : la position du groupe fonctionnel ou de

la double liaison sont différentes.

-

Les isomères de fonction : les groupes fonctionnels sont différents.

-

Quelques isomères de position :

-

Résorcinol : benzène-1,3-diol

(formule brute :

C6H6O2) ,

métadihydroxybenzène

-

Pyrocatéchol : benzène-1,2-diol

(formule brute :

C6H6O2) ,

orthodihydroxybenzène.

-

Hydroquinone : benzène-1,4-diol

(formule brute :

C6H6O2) ,

paradihydroxybenzène.

-

Isomère de fonction :

-

4-hydroxycyclohexa-2,4-dièn-1-one :

(formule brute :

C6H6O2)

-

Isomérie de chaîne (et de fonction) :

-

(2E,4E)-hexa-2,4-diènedial :

(formule brute :

C6H6O2)

b)-

Nom de la molécule A et formule topologique.

-

Espèce chimique A appartenant à la famille des aldéhydes.

-

Formule brute CH2O :

autre formulation H2C

= O ; formule développée

-

Nom : Méthanal (formaldéhyde)

-

Formule topologique :

-

On peut accepter la représentation suivante :

c)-

Formule de la portion de macromolécule et motif de ce polymère.

III-

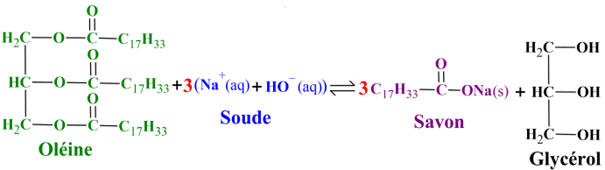

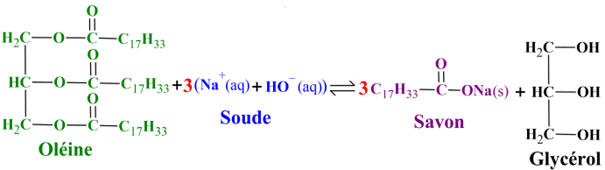

Exercice : Saponification :

1)- Énoncé.

Du savon peut être synthétisé à partir de l’oléine C57H104O6,

constituant principal de l'huile d'olive, et de soude.

L’équation de la réaction modélisant la transformation s'écrit :

C57H104O6

+ 3 (Na+ + HO–) → 3 C17H33COONa

+HO –

CH2

–CH(OH)

– CH2

– OH

Le savon constitué d’oléate de sodium C17H33COONa.

Extrait de protocole :

-

Dans un ballon de 250

mL,

-

de l’hydroxyde de

sodium : m1 = 6,4 g

-

de l’eau

Veau = 20 mL

-

et de l’huile

d’olive : m2

= 10 g

-

sont mélangés avec

précaution.

-

De l’éthanol est

ajouté V = 10 mL (solvant)

-

Un réfrigérant à eau

est adapté au ballon

-

Le mélange est chauffé

à reflux pendant 30 min (ébullition douce).

-

Pendant la phase de

traitement, appelée « relargage », le savon précipite.

-

Les copeaux de savon

sont rincés et séchés, et un échantillon de masse

m3 = 8,5 g d’oléate de

sodium est récupéré.

DONNÉES :

-

Masse molaire :

-

Hydroxyde de sodium :

M1 = 40 g . mol–1

-

Oléine :

M2 = 885 g . mol–1

-

Oléate de sodium :

M3 = 304 g . mol–1

-

Constante d’équilibre

de la réaction : K (T)

= 1010 à la température de l’expérience.

a)-

Déterminer les quantités de matière

initiales des réactifs.

b)-

En déduire la masse maximale d'oléate de

sodium attendue dans le cas d'une transformation totale.

c)-

Exprimer puis calculer le rendement

expérimental de la synthèse.

d)-

La constante d'équilibre de la réaction

K (T) = 1010, proposer des hypothèses expliquant pourquoi

le rendement obtenu expérimentalement n'est pas égal à 1.

e)-

Certains élèves mesurent un rendement

supérieur à 1. Proposer une explication possible à ce résultat.

2)- Correction.

►

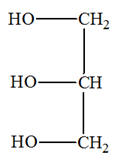

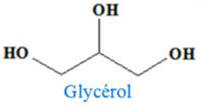

L’oléine :

-

L'oléine est le

triester du propan – 1, 2, 3 – triol (glycérol) et de l'acide oléique de formule

: C17H33COOH.

-

Acide oléique :

CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH

Contrôle

d'évolution d'une transformation chimique.

Acide (9Z) –octadec–9–énoïque

Acide (9E) –octadec–9–énoïque

-

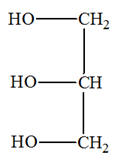

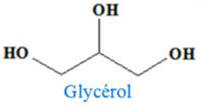

Le glycérol :

propan–1,2,3–triol

►

Schéma du montage : Le

chauffage à reflux

|

Chauffage à Reflux

|

Mélange

réactionnel :

Huile d’olive

Soude

Eau

Éthanol

|

►

Remarque :

-

On peut ajouter des

grains de pierre ponce pour réguler l’ébullition.

-

Lors de l'ébullition,

les bulles de gaz sont plus petites.

-

L’oléine et la

solution de soude ne sont pas miscibles, on agite pendant l'expérience pour

maintenir les réactifs en contact.

-

L'utilisation de

l'éthanol rend le mélange réactionnel plus homogène.

►

Rôle du chauffage à

reflux :

-

Il permet de

travailler à température élevée et ainsi d’accélérer la réaction chimique.

-

On accélère la

réaction de saponification qui est une réaction lente à température ambiante.

-

Il permet d’éviter les

pertes de réactifs et de produits.

-

Les réactifs et les

produits qui se vaporisent retombent dans le mélange réactionnel lorsqu’ils se

condensent.

-

Le reflux est assuré

par le condenseur ou le réfrigérant à eau (vertical) qui permet de condenser les

produits et les réactifs de la réaction.

-

Les produits et les

réactifs de la réaction se retrouvent ainsi dans le mélange réactionnel.

Réalisation d’une synthèse : Le chauffage à reflux

TP : Fabrication d’un savon de Marseille

Synthèse : les différentes étapes, le rendement.

Les savons.

Nettoyants pour sol

Devoir : Le savon

Contrôle d’évolution d’une réaction chimique :

a)-

Quantités de matière initiales des réactifs.

►

Équation bilan de la

réaction :

-

Quantité de matière

d’hydroxyde de sodium : n1

-

m1

= 6,4 g

-

M1

= 40 g . mol–1

-

-

Quantité de matière

d’oléine : n2

-

m2

= 10 g

-

M2

= 885 g . mol–1

-

-

Tableau d’avancement : avec

notations simplifiées

|

Équation

|

Oléine

|

+ 3 (Soude)

|

|

3 Savon

|

+ Glycérol

|

|

état

|

Avancement

x

(mol)

|

n

(Oléine)

mol

|

n

(Soude)

mol

|

|

n

(Savon)

mol

|

n

(Glycérol)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

n2

= 0,011

|

n1

= 0,16

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

n2

– x

|

n1

– 3 x

|

3 x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

|

xf

|

n2

– xf

|

n1

– 3 xf

|

3 xf

|

xf

|

|

xf

= ?

|

|

|

|

|

|

Avancement

maximal

|

xmax

|

n2

– xmax

|

n1

– 3 xmax

|

3 xmax

|

xmax

|

|

xmax

= ?

|

|

|

|

|

b)-

Masse maximale d'oléate de sodium attendue dans le

cas d'une transformation totale.

►

Caractéristiques de la

réaction de saponification :

-

Il se produit une

réaction de saponification entre la fonction ester et les ions hydroxyde.

-

Cette réaction est

totale (K (T) = 1010)

mais elle est très lente à la température de 25 °C.

-

Il faut chauffer pour

accélérer la réaction.

►

Recherche du réactif

limitant :

-

Lors d’une

transformation totale, si l’un au moins des réactifs est entièrement consommé :

-

Il est appelé réactif

limitant.

-

C’est celui qui est

entièrement consommé à la fin de réaction.

-

Identification du

réactif limitant :

|

Équation

|

Oléine

|

+ 3 (Soude)

|

|

état

|

n

(Oléine)

mol

|

n

(Soude)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

n2

= 0,011

|

n1

= 0,16

|

|

Coefficients

stœchiométriques

|

1

|

3

|

-

Pour connaître le

réactif limitant, il faut comparer les grandeurs :

-

-

Or :

-

-

L’oléine est le

réactif limitant.

-

En conséquence

xmax = n2

≈ 0,011 mol

►

Autre méthode :

-

Hypothèse 1 :

on considère que l’hydroxyde de sodium est le réactif limitant :

-

n1

– 3 xmax1 = 0 => 3 xmax1 = n1

=> xmax1 = n1 / 3

-

xmax1

≈ 0,053 mol

-

Hypothèse 2 :

on considère que l’oléine est le réactif limitant :

-

n2

– xmax2 = 0 => xmax2 = n2

-

xmax2

≈ 0,011 mol

-

La valeur de xmax

est égale à la plus petite des deux valeurs.

-

xmax

= xmax2 ≈ 0,011 mol < xmax1 ≈ 0,053 mol

-

Bilan de matière :

|

Équation

|

Oléine

|

+ 3 (Soude)

|

→

|

3 Savon

|

+ Glycérol

|

|

état

|

Avancement

x

(mol)

|

n

(Oléine)

mol

|

n

(NaOH)

mol

|

|

n

(Savon)

mol

|

n

(Glycérol)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

x =

0

|

n2

= 0,011

|

n1

= 0,16

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

n2

– x

|

n1

– 3 x

|

3 x

|

x

|

|

Avancement

Maximal

(mol)

|

xmax

|

n2

– xmax

|

n1

– 3 xmax

|

|

3 xmax

|

xmax

|

|

xmax

= 0,011

|

0

|

≈ 0,15

|

0,033

|

0,011

|

-

Masse maximale

m3max d’oléate de sodium attendue :

-

m3max

= 3 xmax . M3

-

m3max

≈ 3 ×0,011 × 304

-

m3max

≈10,3 g

-

m3max

≈10 g

c)-

Expression et calcul du rendement expérimental de la

synthèse.

-

Le rendement d’une

synthèse, noté η, est égal au

quotient de la masse de produit obtenu mexp,

par la masse maximale de produit attendu

mmax.

-

Rendement :

-

d)-

Commentaires sur le rendement

-

La constante

d'équilibre de la réaction K (T)

= 1010 ,

-

En conséquence, on

peut considérer que la transformation est totale.

-

Mais cette réaction

est très lente à la température ambiante.

-

Le fait de travailler

à une température élevée permet d’accélérer cette réaction.

-

Pour récupérer le

savon à l’état solide, il faut procéder au « relargage ».

►

Le relargage :

-

Le relargage consiste

à verser le mélange réactionnel, dans une solution aqueuse glacée de chlorure de

sodium. Le savon précipite.

-

Le relargage permet de

récupérer le savon.

-

La présence des ions

chlorure et des ions sodium diminue la solubilité du savon et facilite la

précipitation.

►

Filtration sur filtre

Büchner.

Synthèse

: Cours de première

-

Pour récupérer le

savon obtenu, on filtre sur filtre Büchner le mélange et on rince le savon à

l'eau distillée, puis on laisse sécher

sur un verre de montre.

-

Il est déconseillé

d'utiliser le savon ainsi obtenu pour se laver les mains ; il contient encore

beaucoup de soude et il est donc caustique.

►

Le rendement obtenu

expérimentalement est inférieur à 1 :

-

Il se peut que lors du

relargage la réaction de saponification n’était pas terminée.

-

Il se peut que lors du

rinçage une partie du savon s’est dissoute.

e)-

Certains élèves mesurent un rendement supérieur à 1.

-

Explication possible à

ce résultat :

►

Le rendement obtenu

expérimentalement est supérieur à 1 :

-

Le savon n’est pas

assez sec, il contient encore de l’eau.

-

La masse du savon est

alors surévaluée.

-

Il faut poursuivre

l’opération de séchage.

-

Le savon peut contenir

des impuretés.

►

Le glycérol :

-

Le glycérol est un

sous-produit de la saponification. On peut le récupérer par distillation.

-

Le glycérol est un

trialcool : le propan-1, 2,3 -triol

Formule semi-développée

Formule topologique

-

Le glycérol possède

trois groupes hydroxyle – OH.

-

Ces groupes hydroxyle

sont portés par des carbone tétragonaux.

-

Le glycérol est un

triol, il fait partie de la famille des alcools.

-

Lorsque le glycérol

réagit avec des acides gras (acides carboxyliques), il se forme des triesters,

aussi appelés triglycérides ou lipides.

-

C’est une réaction

d’estérification.

Le glycérol

IV-

Exercice : Synthèse d’une amorce à gardons.

1)- Énoncé.

Certains pêcheurs utilisent l'éthanoate de pentyle pour réaliser des amorces

à gardons, petits poissons de nos rivières.

Cet ester peut être synthétisé par une transformation appelée estérification,

très lente à froid.

DOC. 1 : Équation de la réaction d’estérification :

ou

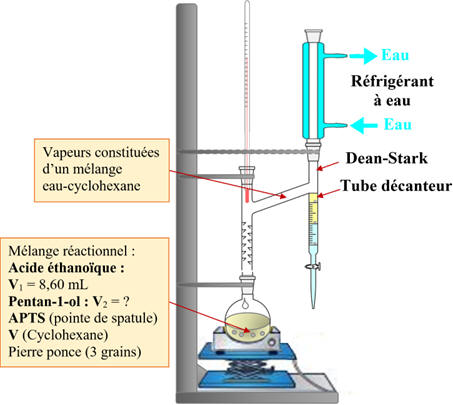

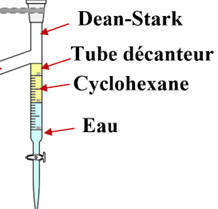

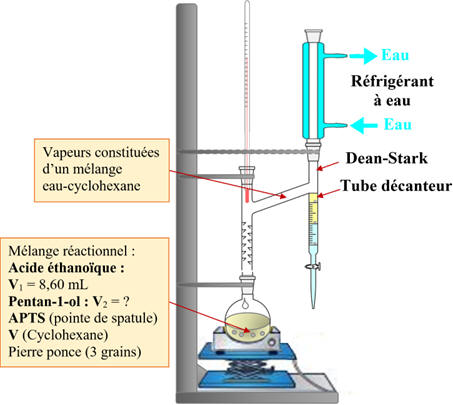

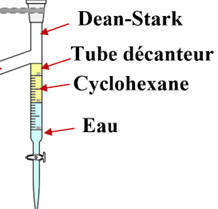

DOC.2 : Appareil de Dean-Stark :

Un appareil de Dean-Stark permet de séparer l'eau formée, lors d'une

synthèse, du reste du milieu réactionnel par distillation en présence de

cyclohexane.

Le cyclohexane et l'eau formée non miscibles à l'état du liquide forment un

mélange qui s’accumule dans le tube décanteur de Dean-Stark.

Données :

|

|

Masse molaire

M

(g . mol–1)

|

Densité

d

|

Solubilité

dans l’eau

|

Solubilité

dans le

cyclohexane

|

|

Acide

éthanoïque

|

60,0

|

1,05

|

Totale

|

-

|

|

Pentan-1-ol

|

88,0

|

0,81

|

Faible

|

-

|

|

Ester

|

130

|

0,88

|

Faible

|

Forte

|

|

eau

|

18,0

|

1,00

|

-

|

Insoluble

|

|

Cyclohexane

|

84,0

|

0,78

|

Insoluble

|

-

|

Protocole 1 : avec Dean-Stark

-

Le tube décanteur du

Dean-Stark est rempli de cyclohexane jusqu’à la partie supérieure.

-

Le mélange réactionnel

est chauffé à reflux.

-

Lors de l’ébullition,

seuls l’eau et le cyclohexane se vaporisent puis se liquéfient.

Protocole 2 : sans Dean-Stark

-

Le même mélange

d’acide éthanoïque, de pentan-1-ol et de cyclohexane est chauffé à reflux

pendant environ 50 min.

-

Après refroidissement,

le contenu du ballon est traité et à la suite de plusieurs opérations, un

échantillon de masse m = 11,7 g

d’éthanoate de pentyle est recueilli.

Questions.

1.

Synthèse sans Dean-Stark :

a)-

Établir en fonction des DONNÉES,

l'expression littérale du volume V2 de pentan-1-ol utilisé

pour que le mélange d'acide carboxylique et d'alcool soit dans les proportions

stœchiométriques. Calculer la valeur du volume V2.

b)-

L’acide paratoluène sulfonique (APTS)

est utilisé comme catalyseur : préciser le rôle d'un catalyseur.

c)-

Définir calculer le rendement r de

la synthèse.

2.

Synthèse avec Dean-Stark

a)-

Indiquer sur un schéma les positions

relatives des 2 phases (eau et cyclohexane) dans le tube décanteur du

Dean-Stark. Justifier.

b)-

L’eau est éliminée du ballon au fur et à

mesure de sa formation. Préciser l’intérêt du Dean-Stark.

c)-

Après traitement, la masse d’ester formé

est m’ = 17,6 g. Vérifier l'intérêt

de cette méthode de synthèse par rapport à la précédente en calculant son

rendement r’.

2)- Correction.

1.

Synthèse sans Dean-Stark :

a)-

Expression littérale du volume V2

de pentan-1-ol utilisé.

-

Tableau d’avancement :

|

Équation

|

Acide

éthanoïque

|

+ Pentan-1-ol

|

|

Éthanoate

de pentyle

|

+ Eau

|

|

état

|

Avancement

x

(mol)

|

n

(Acide)

mol

|

n

(Alcool)

mol

|

|

n

(Ester)

mol

|

n

(Eau)

mol

|

|

État initial

(mol)

|

x

= 0

|

n1

=

|

n2

=

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

n1

– x

|

n2

– x

|

3 x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

|

xf

|

n1

– xf

|

n2

– xf

|

xf

|

xf

|

|

xf

= ?

|

|

|

|

|

|

Avancement

maximal

|

xmax

|

n1

– xmax

|

n2

– xmax

|

xmax

|

xmax

|

|

xmax

= ?

|

0

|

0

|

|

|

-

Volume d’acide

éthanoïque (pur) : V1 = 6,00 mL

-

Quantité de matière

d’acide éthanoïque :

-

avec m1 = ρ1

. V1

avec m1 = ρ1

. V1

-

-

D’autre part, d’après

le tableau d’avancement :

-

Les réactifs

constituent un mélange stœchiométrique si

-

n1

= n2

-

En utilisant le même

système de notation :

-

L’indice 2 étant

relatif au pentan-1-ol.

-

-

-

Calcul de la valeur du

volume V2 :

-

Application

numérique :

-

b)-

Rôle d'un catalyseur.

►

Acide paratoluène

sulfonique (APTS) :

-

Acide 4-méthylbenzène-1-sulfonique

(acide tosylique)

-

Formule brute : C7H8O3S

-

Solide blanc soluble dans l'eau

-

Formule semi-développée :

-

Formule topologique :

-

En synthèse organique l'APTS est

utilisé comme catalyseur acide.

-

Il ne présente pas de caractère oxydant

comme l’acide sulfurique.

-

Un catalyseur est une

substance qui accélère une réaction sans entrer dans le bilan de la réaction et

sans modifier l’état final du système.

-

Remarques :

-

Lorsqu’une réaction

est limitée, le catalyseur permet d’arriver plus vite à l’état d’équilibre mais

il ne déplace pas l’équilibre.

-

Un catalyseur ne peut

pas rendre possible une réaction non spontanée.

-

Catalyser une

réaction, c’est augmenter sa vitesse par ajout d’un catalyseur.

-

Un catalyseur modifie

le mécanisme réactionnel et la nature des étapes permettant de passer des

réactifs aux produits.

La catalyse :

Interprétation microscopique de l’action d’un catalyseur.

Cinétique et catalyse

c)-

Définition et calcul de rendement r

de la synthèse.

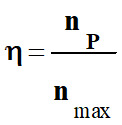

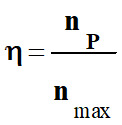

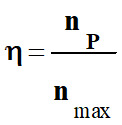

►

Le rendement d’une

réaction chimique :

Rendement

-

On appelle rendement,

noté η, de la synthèse, le quotient de la quantité de produit P

effectivement obtenue nP par la quantité maximale attendue

nmax :

-

-

Si la synthèse du

produit demande plusieurs étapes, le rendement de la synthèse est égal au

produit des rendements de chaque étape.

-

Le rendement est

défini par rapport au réactif limitant.

-

Dans le cas présent,

on travaille avec un mélange stœchiométrique.

-

Les deux réactifs sont

limitants.

-

n1

= n2

-

-

Application

numérique :

-

-

n1

≈ 151 mmol

-

Au cours de cette

expérience, la masse d’ester (éthanoate de pentyle) obtenu :

-

m

= 11,7 g

-

Quantité de matière

correspondante :

-

-

Quantité de matière

que l’on peut relier à l’avancement final :

-

xf

= n ≈ 9,00 × 10–2 mol

-

xf

= n ≈ 90,0 mmol

-

Tableau d’avancement :

Bilan de matière

|

Équation

|

Acide

éthanoïque

|

+ Pentan-1-ol

|

|

Éthanoate

de pentyle

|

+ Eau

|

|

état

|

Avancement

x

(mmol)

|

n

(Acide)

mmol

|

n

(Alcool)

mmol

|

|

n

(Ester)

mmol

|

n

(Eau)

mmol

|

|

État initial

(mol)

|

x

= 0

|

n1

=

|

n2

=

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

n1

– x

|

n2

– x

|

3 x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

mmol

|

xf

|

n1

– xf

|

n2

– xf

|

xf

|

xf

|

|

xf

= 90,0

|

61,0

|

61,0

|

90,0

|

90,0

|

|

Avancement

Maximal

mmol

|

xmax

|

n1

– xmax

|

n2

– xmax

|

xmax

|

xmax

|

|

xmax

= 151

|

0

|

0

|

151

|

151

|

-

-

r

≈ 60 %

-

Cette réaction fait

intervenir un acide carboxylique et un alcool primaire.

Rendement d’une réaction d’estérification

(Classe d'un alcool)

-

Dans ce cas, le

rendement est proche de 66 %.

-

Le rendement

expérimental est proche du rendement optimal.

2.

Synthèse avec Dean-Stark

a)-

Indication sur un schéma des positions

relatives des 2 phases (eau et cyclohexane) dans le tube décanteur du

Dean-Stark.

-

Schéma :

-

Justification :

-

Le cyclohexane

constitue la phase supérieure et l’eau la phase inférieure.

-

L’eau (d

= 1,00) est plus dense que le cyclohexane (d

= 0,78).

-

L’eau et le

cyclohexane sont deux liquides non miscibles.

b)-

Intérêt du Dean-Stark.

-

L’eau est éliminée du

ballon au fur et à mesure de sa formation.

-

Au cours de cette

expérience, la masse d’ester (éthanoate de pentyle) obtenu :

-

Après traitement, la

masse d’ester formé est :

-

m’

= 17,6 g.

-

Quantité de matière

correspondante :

-

-

Quantité de matière

que l’on peut relier à l’avancement final :

-

xf

= n ≈ 135 mmol

|

Équation

|

Acide

éthanoïque

|

+ Pentan-1-ol

|

|

Éthanoate

de pentyle

|

+ Eau

|

|

état

|

Avancement

x

(mmol)

|

n

(Acide)

mmol

|

n

(Alcool)

mmol

|

|

n

(Ester)

mmol

|

n

(Eau)

mmol

|

|

État initial

(mol)

|

x

= 0

|

n1

=

|

n2

=

|

0

|

0

|

|

Au cours

de la

transformation

|

x

|

n1

– x

|

n2

– x

|

3 x

|

x

|

|

Avancement

Final

(équilibre)

mmol

|

xf

|

n1

– xf

|

n2

– xf

|

xf

|

xf

|

|

xf

= 135

|

16,0

|

16,0

|

135

|

135

|

|

Avancement

Maximal

mmol

|

xmax

|

n1

– xmax

|

n2

– xmax

|

xmax

|

xmax

|

|

xmax

= 151

|

0

|

0

|

151

|

151

|

-

Rendement

r’ de la synthèse avec la méthode du

Dean-Stark.

-

-

r’

≈ 89 %

-

Vérifier l'intérêt de

cette méthode de synthèse par rapport à la précédente.

-

Le rendement est

proche de 1, car on extrait l'eau au fur et à mesure qu'elle se forme.

-

Le système évolue de

façon continue dans le sens direct de l’écriture de l’équation.

-

On déplace l'équilibre

dans le sens de l'estérification.

|

|

|

Estérification →

|

|

|

|

Acide

carboxylique

|

+ Alcool

|

|

Ester

|

+ Eau

|

|

|

|

← Hydrolyse

|

|

|

-

En conséquence, le

montage Dean-Stark agit sur la vitesse de la réaction (comme le montage de

chauffage à reflux), mais de plus, il agit sur le rendement de la réaction

d’estérification.

-

Il déplace l’équilibre

dans le sens de l’estérification et transforme un équilibre chimique en une

réaction quasi totale.

Synthèse d’un ester à l’odeur de jasmin

V-

Exercice : Synthèse industrielle de l’ammoniac.

1)- Énoncé.

La production industrielle de l'ammoniac a été réalisé pour la première fois

1913 dans l’usine de l'entreprise des BASF, en Allemagne.

La production de l'ammoniac repose sur la réaction entre le diazote et le

dihydrogène à l'état gazeux.

Les réactifs sont portés à haute température (450 °C) et à haute pression

(300 bars) en présence de catalyseurs solides à base de fer.

La transformation est exothermique.

VOCABULAIRE : faction molaire d’un mélange gazeux.

La fraction molaire yA de l’espèce A d’un mélange

gazeux est définie par

,

où nA désigne la quantité de matière

de l’espèce A et ntot la quantité de matière totale du

mélange.

,

où nA désigne la quantité de matière

de l’espèce A et ntot la quantité de matière totale du

mélange.

yA est un nombre sans dimension.

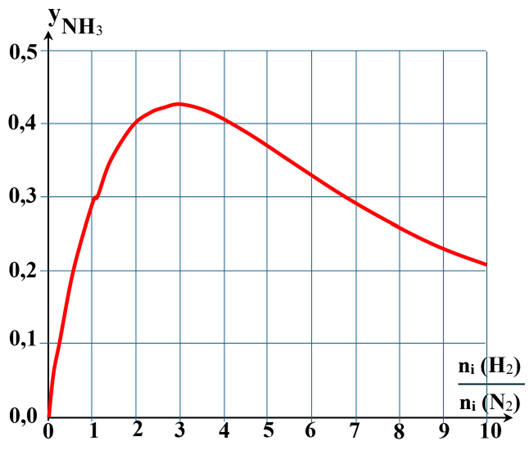

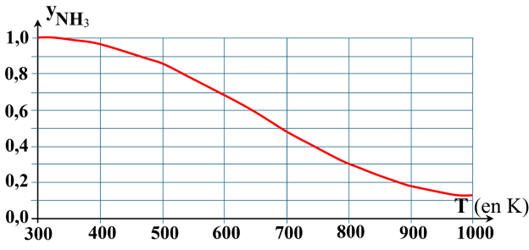

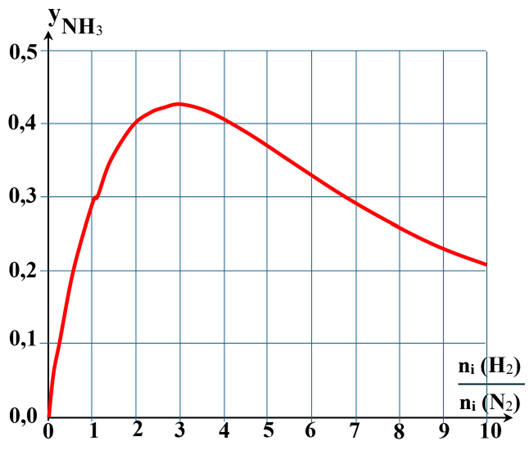

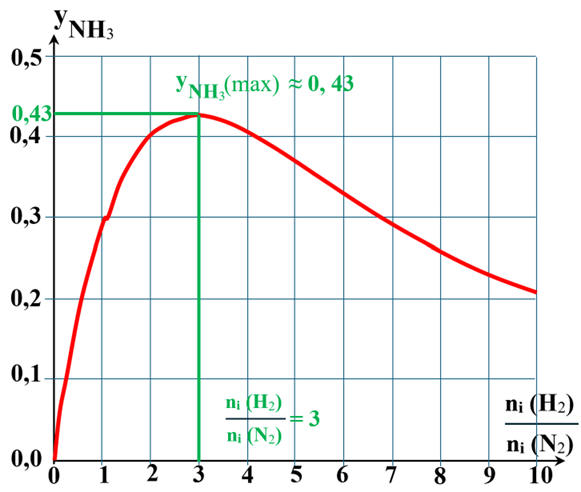

DOC. 1 Influence de la composition initiale du système.

La représentation graphique ci-dessous montre l'évolution de la fraction

molaire de NH3 (g) dans un mélange à l'équilibre, en fonction

de la composition initiale du système, à une température de 450 °C et une

pression de 300 bar.

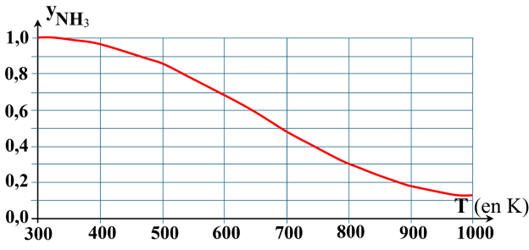

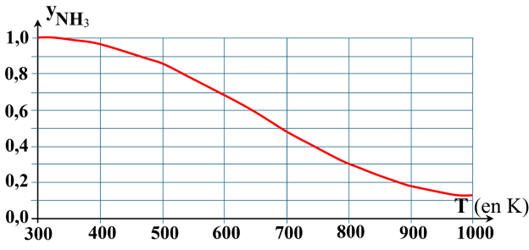

DOC. 2 Influence de la température

La représentation graphique ci-dessous est réalisée pour un mélange initial

de dihydrogène et de diazote en même quantité de matière, à une pression de 300

bar.

DONNÉE : Loi de déplacement de l’équilibre

Loi de Van’t Hoff : Dans le cas de système subissant une

transformation chimique, une augmentation de la température (à la pression

fixée) provoque un déplacement, de l'équilibre chimique considéré, dans le sens

endothermique c'est-à-dire le sens d'absorption réelle d'un transfert thermique.

Questions

1.

Écrire l'équation de la réaction modélisant la

synthèse de l'ammoniac avec les nombres stœchiométriques entiers les plus petits

possibles.

2.

En utilisant le DOC. 2, vérifier que l'expérience est

en accord avec la loi de Van’t Hoff .

3.

Préciser pourquoi le mélange gazeux des réactifs est

chauffé.

4.

Montrer que le meilleur rendement à température et

pression fixées est obtenu pour des proportions stœchiométriques des réactifs.

5.

Montrer que dans ces conditions, la fraction molaire

de l'ammoniac est proche de 0,4.

6.

En déduire le rendement de la synthèse industrielle

de l'ammoniac.

2)- Correction.

1.

Équation de la réaction modélisant la synthèse de

l'ammoniac.

-

Synthèse de l’ammoniac :

3 H2 (g) + N2 (g)

2 NH3 (g)

2 NH3 (g)

2.

Loi de Van’t Hoff .

-

Loi de Van’t

Hoff :

dans le cas de système subissant une transformation chimique, une augmentation

de la température (à la pression fixée) provoque un déplacement de l'équilibre

chimique considéré dans le sens endothermique c'est-à-dire le sens d'absorption

réelle d'un transfert thermique.

|

|

|

Sens direct :

synthèse →

|

|

|

3 H2

(g)

|

+ N2

(g)

|

|

2 NH3

(g)

|

|

|

|

← Sens indirect

|

|

-

Il est précisé que la réaction de synthèse de

l’ammoniac est une réaction exothermique.

-

En conséquence, une élévation de la température

entraîne un déplacement de l’équilibre chimique dans le sens indirect.

-

Exploitation du graphique :

-

Lorsque l’on chauffe un mélange initial de

dihydrogène et de diazote, la fraction d’ammoniac

yNH3 diminue

lorsque la température T augmente.

-

La réaction de synthèse de l’ammoniac suit bien la

loi de Van’t Hoff.

-

Chauffer le mélange réactionnel n’est pas favorable à

la synthèse de l’ammoniac.

3.

Mélange gazeux des réactifs est chauffé.

-

On utilise le fait que la température est un facteur

cinétique.

-

La vitesse de formation ou de disparition d'une

espèce chimique augmente généralement avec la température.

-

Plus la température est élevée, plus l’agitation

thermique est grande, plus l’énergie cinétique des espèces chimiques sera

importante et plus la vitesse des espèces chimiques sera grande.

-

Il découle de ceci que le nombre de chocs et chocs

efficaces entre les espèces chimiques augmente avec la température.

-

Une augmentation de la température permet à la

transformation chimique de se produire plus vite.

4.

Meilleur rendement à température et pression fixées.

-

Il est obtenu pour des proportions stœchiométriques

des réactifs.

-

Tableau pour les

proportions stœchiométriques :

|

Équation

|

3 H2

(g)

|

+ N2

(g)

|

|

2 NH3

(g)

|

|

état

|

n

(H2)

mol

|

n

(N2)

mol

|

|

n

(NH3)

|

|

État initial

(mol)

|

ni

(H2)

|

ni

(N2)

|

0

|

|

Coefficients

stœchiométriques

|

3

|

1

|

2

|

-

Les proportions stœchiométriques :

-

-

Exploitation graphique :

-

Le graphique montre bien que la fraction molaire en

ammoniac est maximale lorsque le rapport

5.

Fraction molaire de l'ammoniac.

-

L’exploitation graphique permet de déterminer la

fraction molaire d’ammoniac

-

yNH3 (max)

≈ 0,43 (exploitation graphique)

-

Cette valeur est légèrement supérieure à 0,4.

6.

Rendement de la synthèse industrielle de l'ammoniac.

-

Tableau d’avancement :

-

On considère un mélange stœchiométrique de

dihydrogène et de diazote gazeux.

-

Pour simplifier, on choisit

ni (H2)

= 3,0 mol et ni (N2)

= 1,0 mol.

-

Tableau d’avancement :

|

Équation

|

3 H2

(g)

|

+ N2

(g)

|

|

2 NH3

(g)

|

|

état

|

Avancement

|

n

(H2)

mol

|

n

(N2)

mol

|

|

n

(NH3)

|

|

État initial

(mol)

|

x

= 0

|

3,0

|

1,0

|

0

|

|

État

intermédiaire

|

x

|

3,0 – 3 x

|

1,0 – x

|

2 x

|

|

État final

|

xf

|

3,0 – 3 xf

|

1,0 – xf

|

2 xf

|

|

État maximal

|

xmax

|

3,0 – 3 xmax

|

1,0 – xmax

|

2 xmax

|

-

Les réactifs étant introduits dans les proportions

stœchiométriques :

-

Les deux réactifs sont limitants :

-

xmax

= 1,0 mol

-

L’avancement final peut être calculé à partir de la

fraction molaire maximale en ammoniac.

-

La fraction molaire yNH3 d’ammoniac

d’un mélange gazeux est définie par

, où nNH3 désigne

la quantité de matière d’ammoniac et ntot la quantité de

matière totale du mélange.

, où nNH3 désigne

la quantité de matière d’ammoniac et ntot la quantité de

matière totale du mélange.

-

yNH3 est

un nombre sans dimension.

-

Dans le cas présent :

-

yNH3 (max)

≈ 0,43

-

À l’équilibre chimique, on peut écrire :

-

-

En utilisant le tableau d’avancement de la réaction :

-

-

On réduit, on ordonne et on distribue :

-

-

Suite :

-

-

Application numérique :

-

-

Tableau d’avancement : bilan de matière

|

Équation

|

3 H2

(g)

|

+ N2

(g)

|

|

2 NH3

(g)

|

|

état

|

Avancement

mol

|

n

(H2)

mol

|

n

(N2)

mol

|

|

n

(NH3)

|

|

État initial

(mol)

|

x

= 0

|

3,0

|

1,0

|

0

|

|

État

intermédiaire

|

x

|

3,0 – 3 x

|

1,0 – x

|

2 x

|

|

État final

|

xf

|

3,0 – 3 xf

|

1,0 – xf

|

2 xf

|

|

= 0,60

|

1,2

|

0,40

|

1,2

|

|

État maximal

|

xmax

|

3,0 – 3 xmax

|

1,0 – xmax

|

2 xmax

|

|

xmax

= 1,0

|

0,0

|

0,0

|

2,0

|

►

Remarque :

-

ntot

= 4 – 2

x

-

Au cours de la réaction l’avancement

x augmente.

-

0 ≤ x ≤

xf

-

En conséquence, au cours de la réaction, la quantité

de matière totale diminue.

-

ntot

↓

-

Rendement d’une synthèse :

-

On appelle rendement, noté η, de la synthèse,

le quotient de la quantité de produit P effectivement obtenue nP

par la quantité maximale attendue nmax :

-

-

Le rendement est défini par rapport au réactif

limitant.

-

Dans le cas présent, on travaille avec un mélange

stœchiométrique.

-

nmax

(NH3) = 2,0 mol et

nf (NH3) = 2 xf

≈ 1,2 mol

-

VI-

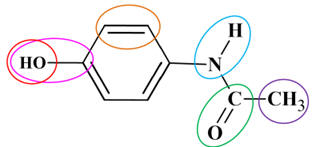

Activité : Synthèse du paracétamol :

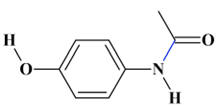

1)- Énoncé.

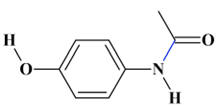

Le paracétamol est un médicament utilisé pour ses propriétés analgésiques et

antipyrétiques.

Cette espèce chimique est obtenue au laboratoire par réaction entre le

4-aminophénol et l'anhydride éthanoïque.

►

Comment synthétiser le paracétamol et

confirmer sa structure ?

PROTOCOLE :

L'anhydride éthanoïque et le 4-aminophénol sont corrosifs : éviter le contact

avec la peau et les yeux.

|

|

Je ronge.

|

Corrosif.

Détruit et attaque les

métaux.

Peuvent ronger la peau et/ou

les yeux en cas de projection.

|

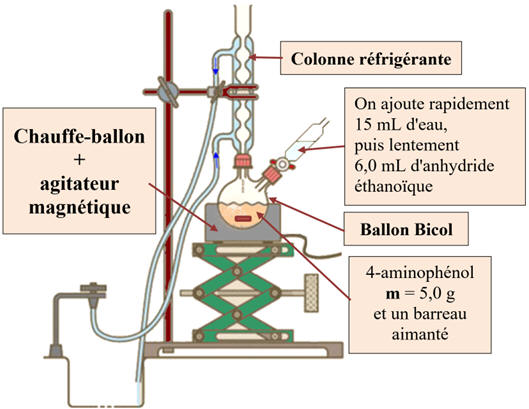

1.

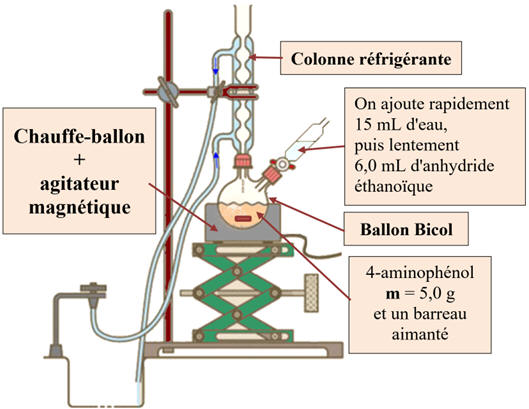

Dans un ballon Bicol muni d'un réfrigérant

à eau et d'une ampoule de coulée, introduire un échantillon de 4-aminophénol de

masse m = 5,0 g et un barreau aimanté.

2.

Ajouter rapidement 15 mL d'eau, puis

lentement 6,0 mL d'anhydride éthanoïque

3.

Chauffer à reflux pendant 20 min.

4.

Laisser refroidir à température ambiante

grâce à un bain d’eau, puis transvaser le mélange dans un bécher.

Le refroidir

dans un bain de glace : le paracétamol précipite.

5.

Essorer le solide sous pression réduite et

le laver à l'eau glacée ; essorer, puis sécher le solide sur papier-filtre.

6.

Mesurer sa température de fusion.

DONNÉES :

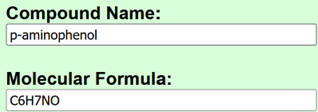

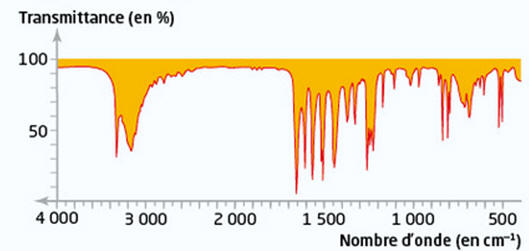

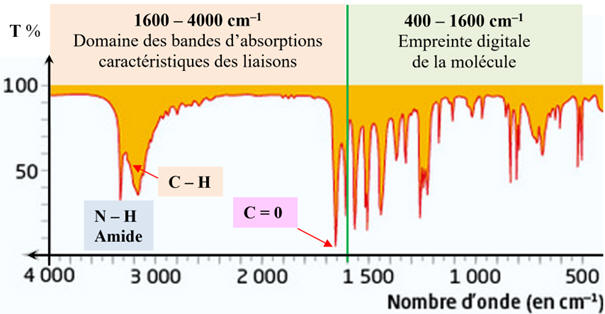

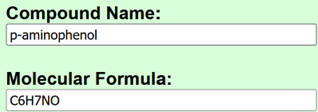

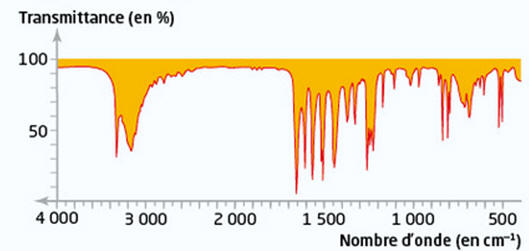

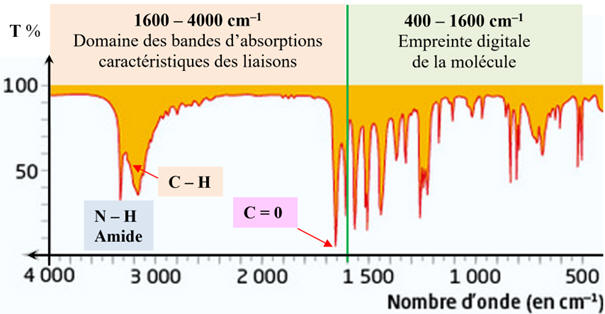

Spectre IR du produit obtenu :

►

Formule topologique de

l’anhydride éthanoïque :

C4H6O3

►

Températures de

fusion :

|

4-aminophénol :

C6H7NO

θfus = 190

° C

|

N-(4-hydroxyphényl)acétamide

C8H9NO2

θfus

= 171 ° C

|

|

1-(5-amino-2-hydroxyphényl)éthan-1-one

C8H9NO2

θfus

= 112 ° C

|

Acétate de

4-aminophényle

Ou éthanoate

de 4-aminophényle

Éthanoate de

p-aminophényle

C8H9NO2

θfus

= 74 ° C

|

1.

RÉALISER : mettre en œuvre le protocole.

2.

ANALYSER ET RAISONNER :

a)-

Identifier les étapes de transformation du

substrat, d'isolement, de purification et d'analyse.

b)-

Proposer deux formules topologiques possibles pour le produit

obtenu.

3.

VALIDER :

a)-

À partir de la mesure de la température de

fusion du produit obtenu, identifier la formule du paracétamol.

b)-

Confirmer le résultat par l'étude du

spectre IR du produit obtenu.

c)-

Déterminer à quelle classe de réaction

appartient la transformation du 4-aminophénol en paracétamol.

2)- Correction.

1.

RÉALISER : mettre en œuvre le protocole.

-

Schéma du montage :

2.

ANALYSER ET RAISONNER :

a)-

Identification des étapes de transformation du

substrat, d'isolement, de purification et d'analyse.

-

Transformation du substrat : 2. On verse lentement

6,0 mL d'anhydride éthanoïque et 3,. on chauffe à reflux pendant 20 min.

-

Le chauffage à reflux permet de travailler à une

température élevée et d’accélérer la réaction.

-

Isolement du produit obtenu : 4. Transvaser le

mélange dans un bécher. Le refroidir dans un bain de glace : le paracétamol

précipite

-

L’extraction du produit obtenu se fait par

précipitation (cristallisation).

-

Puis on effectue un filtrage sous pression réduite :

-

Purification : on peut effectuer une

recristallisation du produit obtenu pour le purifier.

-

Analyse :

-

Détermination de la température de fusion au banc

Kofler.

-

Réalisation d’une C.C.M.

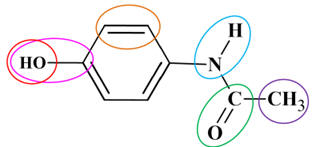

b)-

Formules topologiques possibles pour le produit

obtenu.

-

Le paracétamol : réaction sur la fonction amine

-

Acétate de 4-aminophényle : réaction sur le groupe

hydroxyle.

►

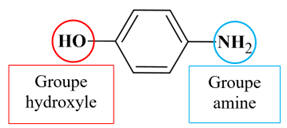

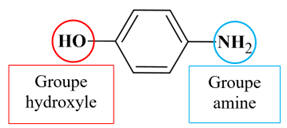

Étude du para-aminophénol ou du 4-aminophénol :

-

Cette molécule possède un groupe hydroxyle et un

groupe amine.

-

La famille associée au groupe hydroxyle est la

famille alcool, si le groupe hydroxyle est porté par un carbone tétragonal.

-

Dans le cas présent, le groupe hydroxyle est porté

par un carbone trigonal.

-

La famille associée est la famille des phénols. Cette

famille peut dans certains cas se comporter comme un alcool.

-

Les sites donneurs d’électrons : sites nucléophiles

-

Les deux sites donneurs de doublets d’électrons :

-

L’atome d’oxygène O du groupe hydroxyle (deux

doublets non liants) ;

-

L’atome d’azote N du groupe amine (un doublet

non liant).

►

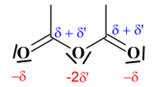

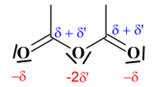

Étude de l’anhydride éthanoïque :

-

Les sites donneurs de doublets d’électrons : sites

nucléophiles

-

L’atome d’oxygène O (deux doublets non liants)

-

Les sites appauvris en électrons : sites

électrophiles

-

Les atomes de carbone du groupement fonctionnel.

►

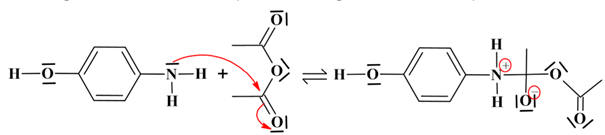

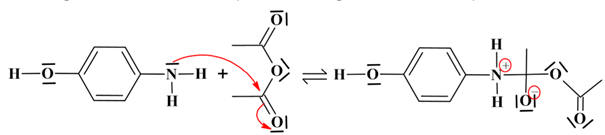

Le paracétamol :

On remarque qu’une liaison

C – N s’est formée

►

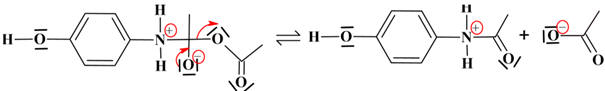

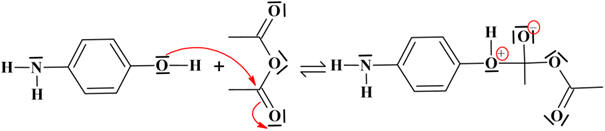

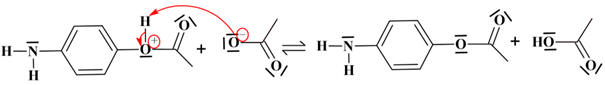

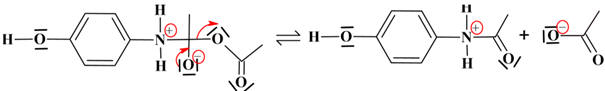

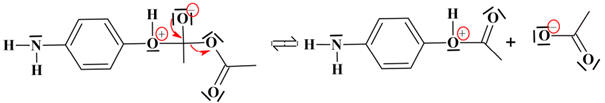

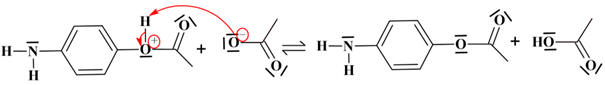

Mécanisme réactionnel : formation du paracétamol

-

Étape 1 :

réaction d’addition (2 réactifs et un produit intermédiaire)

-

Étape 2 : élimination : un réactif et deux produits

-

Étape 3 : réaction

acide-base

On obtient le paracétamol et l'acide éthanoïque

►

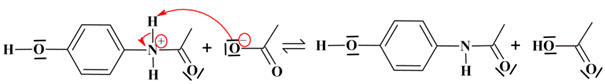

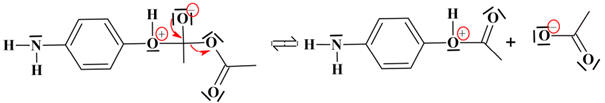

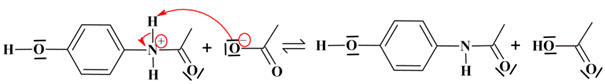

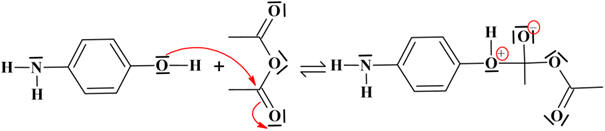

Mécanisme

réactionnel : Formation de l’acétate de 4-aminophényle

-

Étape 1 :

réaction d’addition (2 réactifs et un

produit intermédiaire)

-

Étape 2 : élimination : un réactif et deux produits

-

Étape 3 : réaction

acide-base

- Les différentes espèces chimiques :

- L'ion éthanoate :

- l'acide éthanoïque :

1.

VALIDER :

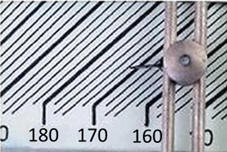

a)-

Identification de la

formule du paracétamol.

-

Le produit obtenu

est placé dans l’étuve pour le séchage.

-

Détermination de

la température de fusion à l’aide d’un banc Kofler :

Isoler un produit solide

►

Utilisation du

banc Kofler :

-

Mise sous tension du banc

Kofler

-

Il faut attendre

au moins 30 minutes pour permettre l’établissement du gradient de

température.

-

Le voyant vert

indique que le banc est équilibré.

-

Étalonnage du banc

Kofler:

-

Avant la mesure,

on peut étalonner le banc Kofler avec une substance étalon dont la

température de fusion est proche de celle du produit testé.

-

Déplacez le

chariot jusqu’à ce que le curseur soit à la frontière entre solide et

liquide de la substance étalon.

-

Mesure de la

température de fusion:

-

Déposer une pointe

de spatule de solide sec et finement divisé (poudre) sur la partie froide de

la plaque.

-

Déplacer

horizontalement le chariot jusqu’à ce que le curseur soit à la frontière

entre solide et liquide.

-

Lorsque le solide

commence à fondre, lisez la température de fusion grâce à l’aiguillage.

-

La température de

fusion du produit obtenu est proche de 171 ° C

-

θfus

≈ 171 ° C

-

Ce résultat est en

accord avec la température de fusion du paracétamol.

|

Paracétamol

N-(4-hydroxyphényl)acétamide

C8H9NO2

θfus

= 171 ° C

|

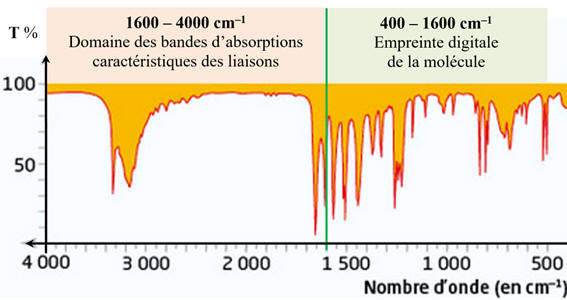

b)-

Confirmation à l’aide de l'étude du spectre

IR

du produit obtenu.

Analyses spectrales

-

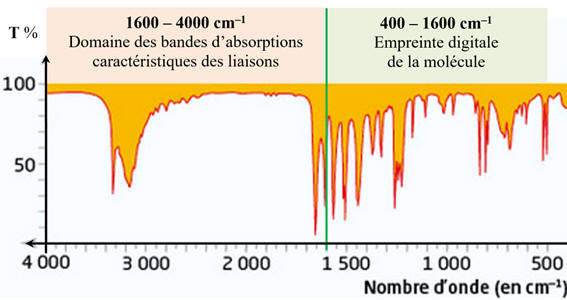

La spectroscopie

IR est

une spectroscopie d’absorption.

-

Les composés

organiques absorbent aussi dans le domaine de l’infrarouge.

-

Pour ces spectres,

on fait figurer :

-

La transmittance

T ou

intensité lumineuse transmise par l’échantillon analysé en ordonnée (elle

s’exprime en pourcentage)

-

Le nombre d’ondes

σ en

abscisse.

-

Le nombre d’ondes

σ est

l’inverse de la longueur d’onde λ.

-

-

Le nombre d’ondes

σ

s’exprime en cm–1 en

chimie organique.

►

Le

nombre d’onde compris entre 1500 et 4000 cm–1.

-

Cette zone ne

contient qu’un nombre limité de bandes, correspondant à des types de

liaisons particuliers.

-

Chaque bande est

caractérisée par :

-

Sa position dans

le spectre (la valeur du nombre d’onde du minimum de transmittance,

-

Sa largeur (bande

large ou fine),

-

Son intensité

(faible, moyenne ou forte), correspondant à la valeur minimale de la

transmittance.

►

Le

nombre d’onde compris entre 400 et 1500 cm–1.

-

Il s’agit d’une

zone très riche en bandes d’absorption pour les molécules organiques

possédant un ou plusieurs atomes de carbone.

-

Elle est

généralement exploitée qu’en comparaison avec un spectre de référence.

-

Cette zone

s’appelle l’empreinte digitale de la molécule.

►

Analyse des

principales bandes caractéristiques :

-

Le

spectre IR

du paracétamol présente plusieurs bandes d'absorptions caractéristiques de

différents groupes fonctionnels :

-

Bande fine à 3300 cm⁻¹ : due à la liaison

N

– H du groupe amide

.

.

-

Bande large à 3200 et 3000 cm⁻¹ : dues aux vibrations d'élongation des

liaisons C – H

aromatiques et aliphatiques

-

Bande à 1680 cm⁻¹ : due à la vibration d'élongation de la liaison

C = O

(groupe carbonyle de la fonction amide).

-

Le spectre observé

est en accord avec la molécule de paracétamol.

-

Les différents

groupes présents dans la molécule de paracétamol :

-

Groupe carbonyle (amide) :

C = O

-

Groupe amino (amide) :

N

–

H.

-

Groupe méthyl : –

CH3.

-

Groupe aromatique :

-

Groupe phénol :

C

–

OH.

-

Groupe phénol : –

O

–

H.

|

Les

différents groupes

|

Liaison

|

σ

(cm–1)

|

|

Groupe phénol

|

– O –

H

|

3300 – 3600

|

|

Groupe amino

(amide)

|

N

– H

|

3300 – 3600

|

|

Hydrogène

aromatique

|

C

– H

|

3010 – 3100

|

|

Hydrogène

aliphatique (– CH3)

|

C

– H

|

2850 – 3050

|

|

Groupe

carbonyle (amide)

|

C = O

|

1640 – 1700

|

|

Groupe

aromatique

|

|

1400 – 1610

|

b)-

Classe de réaction à

laquelle appartient la transformation du 4-aminophénol en paracétamol.

-

La transformation

du 4-aminophénol en paracétamol appartient à la classe des réactions

d’acétylation.

-

C’est une réaction

d’acétylation du groupe amino du 4-aminophénol.

-

Lors de cette

réaction, l’un des atomes d’hydrogène du groupe caractéristique amino (–

NH2)

du 4-aminophénol est remplacé par le groupe d’atomes

.

.

-

Cette

transformation nécessite trois étapes :

-

Étape 1 : réaction

d’addition

-

Étape 2 : réaction

d’élimination

-

Étape 3 : réaction

acide -base.

►

Remarques :

-

En fin de

réaction, dans le mélange réactionnel, on peut trouver

-

De l’anhydride

éthanoïque,

-

Du 4-aminophénol

-

Des ions éthanoate

-

De l’acide

éthanoïque.

-

Pour ne pas

retrouver du 4-aminophénol en fin de réaction, on peut faire en sorte que ce

soit le réactif limitant.

-

Ainsi, on peut

utiliser l’anhydride éthanoïque en excès.

-

Lors de l’ajout

d’eau est du chauffage, l’acide éthanoïque, le paracétamol et le

4-aminophénol se dissolvent.

-

Lors du

refroidissement, seul l’acide éthanoïque reste soluble dans l’eau.

-

Si le

4-aminophénol est le réactif limitant, seul le paracétamol est recueilli

dans le filtre.

-

Il ne faut pas

rajouter trop d’eau distillée car le paracétamol ne précipitera pas lors du

refroidissement.

-

Le paracétamol est

peu soluble dans l’eau glacée.

-

L’anhydride

éthanoïque utilisée en excès réagit avec l’eau pour donner l’acide

éthanoïque soluble dans l’eau.

►

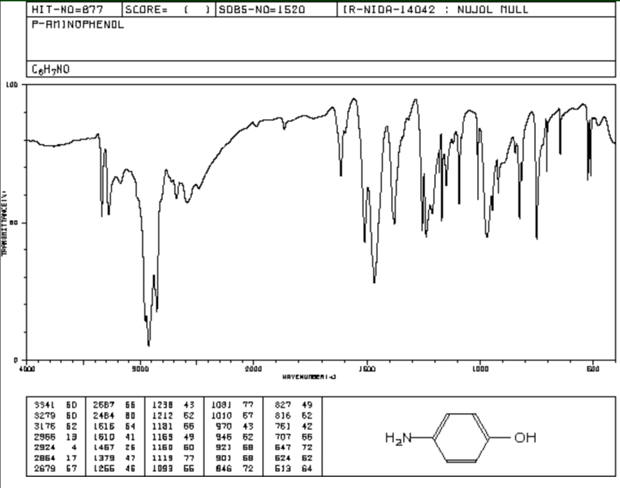

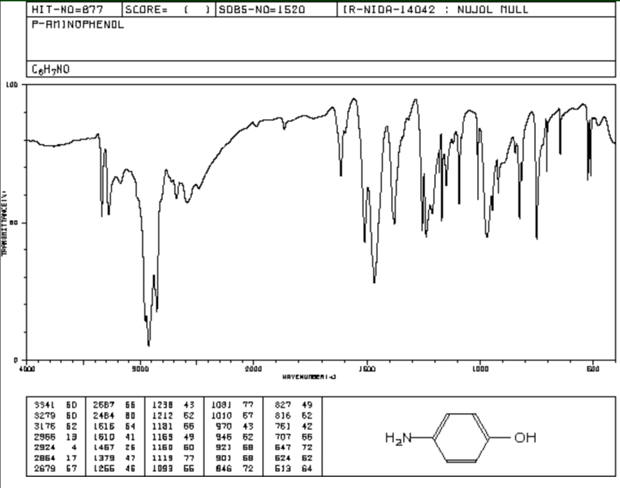

Comparaison des

spectres IR du paracétamol er du 4-aminophénol

-

On peut retrouver

les deux spectres sur le site (en anglais)

-

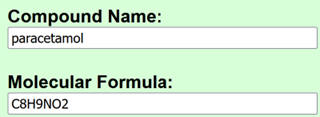

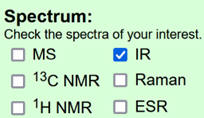

https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

-

Cliquer sur :

-

Compléter les

champs suivants :

-

Et cocher :

-

Cliquer sur :

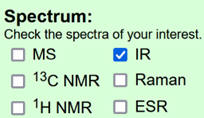

-

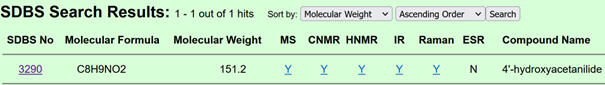

On obtient la page

suivante

-

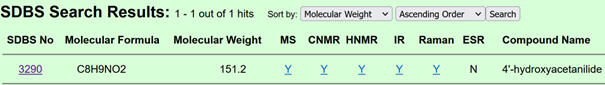

Cliquer sur le

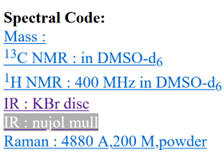

lien : 3290

-

Puis sur :

IR nujol mull

- Nujol est une

huile minérale utilisée en particulier dans une technique classique

d’échantillonnage en spectroscopie infrarouge.

- Il s’agit d’une

huile paraffinique lourde (masse molaire élevée) qui est chimiquement inerte.

-

On obtient

l’affichage suivant :

-

Recommencer pour

le p-aminophenol :

-

-

On obtient le

spectre suivant :

- Superposition des deux spectres :

-

Vers 3300 cm–1

:

-

On

observe deux bandes d’absorption pour le para-aminophénol dues au groupe

–NH2

-

et

une bande d’absorption pour le paracétamol correspondant au groupement

–NH–

de l’amide.

-

Sur

le spectre du paracétamol, vers 1680 cm–1

il y a une bande qui correspond à la vibration d’élongation de la liaison

C = O

de l’amide.

-

Ces

deux spectres montrent bien le passage du groupe

amine

du 4-aminophénol vers le groupe

amide

du paracétamol

Titrage colorimétrique du paracétamol

Synthèse du paracétamol (CCM)

Masse molaire du paracétamol

Un

di-antalgique, le Salipran®

Mesure de la température de fusion du

paracétamol

,

où nA désigne la quantité de matière

de l’espèce A et ntot la quantité de matière totale du

mélange.

,

où nA désigne la quantité de matière

de l’espèce A et ntot la quantité de matière totale du

mélange.

.

.

.

.