|

Chim N° 09 |

Synthèse d'une espèce chimique. Cours. |

|

|

Mots clés : Cours de chimie seconde Espèce chimique, synthèse, mode opératoire, chimie de synthèse, réalisation d'une synthèse, étapes de transformation, séparation, purification, identification, synthèse d'un ester à l'odeur fruitée, synthèse de l'aspirine, ampoule à décanter, baume du Pérou, texticaments, chauffage à reflux, C.C.M, styrène, polystyrène, polymérisation, AIBN, toluène, pictogrammes, méthybenzène, p-tert-butylcatéchol, 2,2-azobis (2-méthylpropionitrile), verrerie, agitateur, magnétique, chauffant, chauffage à reflux, ampoule de coulée, CCM polystyrène, heptane, 1,4-dioxane, acétone, propanone, propan-2-one, éluant, , ... |

|

|

|

II- Réalisation d’une

synthèse. 2)- L’étape de transformation. |

|

TP Chimie : Les différentes techniques d'extraction. |

|

|

|

Exercices : énoncé et correction a)- Exercice 3 page 282 : connaître le matériel utilisé pour une synthèse. b)- Exercice 5 page 282 ; nommer les étapes d’une synthèse. c)- Exercice 9 page 284 : Le

baume du Pérou. d)- Exercice 13 page 286 : les

texticaments. |

I- Nécessité de la chimie de synthèse.

- Réaliser la synthèse d’une espèce chimique, c’est la préparer à partir d’autres espèces chimiques grâce à une transformation chimique.

-

La synthèse est la préparation d’une espèce chimique à

partir de réactifs.

-

Elle se déroule en trois étapes :

-

Étape 1 : synthèse de l’espèce chimique (Montage :

chauffage à reflux).

-

Étape 2 : isolement de l’espèce chimique (Extraction

solide/liquide ou liquide/liquide, filtration, décantation,…)

- Étape 3 : Identification de l’espèce chimique

- (Mesure de

la température d’ébullition, mesure de l’indice de réfraction,

mesure de la température de fusion, réalisation du C.C.M)

- Pour répondre aux besoins de l’homme, l’industrie chimique synthétise un nombre considérable de produits.

- On distingue : la chimie lourde et la chimie fine.

► La chimie lourde synthétise, à partir de matières premières simples des produits en grande quantité :

- La chimie lourde fabrique des espèces chimiques en grande quantité et pour un coût peu élevé.

- Ces synthèses nécessitent peu d’étapes.

- Synthèse de matières plastiques (polyéthylène, polychlorure de vinyle PVC…) :

- La production française de PVC dépasse le million de tonnes.

- Synthèse de l’ammoniac (NH3,…).

- Synthèse de l’aluminium (bauxite → alumine)

► La chimie fine synthétise des substances plus complexes :

- Les parfums et les médicaments sont des produits de la chimie fine.

- La chimie fine élabore, à partir des produits de la chimie lourde ou d’espèces naturelles, des espèces chimiques à haute valeur ajoutée.

- Les médicaments préparés en plus faibles quantités que ceux de la chimie lourde, sont plus coûteux et nécessitent souvent de nombreuses réactions chimiques successives.

- Synthèse de l’acétate de linalyle.

- Synthèse de l’aspirine (acide acétylsalicylique).

II- Réalisation d’une synthèse.

![]() Le protocole expérimental précise : (ou mode

opératoire)

Le protocole expérimental précise : (ou mode

opératoire)

- La nature et les quantités de réactifs nécessaires,

- Le solvant approprié,

- Les consignes de sécurité à respecter,

- Le montage utilisé,

- Les différentes étapes à effectuer.

- Exemple : le chauffage à reflux

|

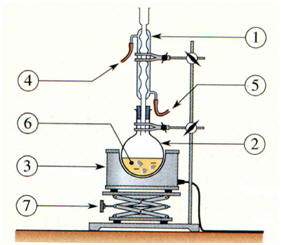

Chauffage à Reflux

|

1- Réfrigérant. 2- Ballon. 3- Chauffe-ballon. 4- Sortie de l’eau. 5- Arrivée de l’eau. 6- Mélange réactionnel. 7- Vallet ou Support. |

|

Ce montage permet de maintenir le milieu réactionnel à une température constante, en l'occurrence

pratiquement la température d'ébullition du solvant. Les

vapeurs sont condensées dans le réfrigérant et

retournent à l'état liquide dans le ballon. Les

réactifs et les produits restent dans le milieu

réactionnel. La présence du Vallet est obligatoire. Elle permet

d’enlever le chauffe-ballon sans toucher au reste du

montage (ballon et réfrigérant). Dans

le réfrigérant, l’eau circule du bas vers le haut. À la fin de la synthèse, on refroidit le milieu réactionnel pour

-

Des

raisons de sécurité (pour éviter les brûlures)

-

Condenser les vapeurs

éventuellement toxiques.

-

Faire précipiter le produit

s’il est solide. |

|

2)- L’étape de transformation.

- Lors de la synthèse d’une espèce chimique, des réactifs réagissent pour former un ou plusieurs produits, dont l’espèce attendue.

- Réactifs et produits d’une synthèse.

-

La synthèse d’une espèce chimique nécessite d’autres

espèces chimiques.

-

Les espèces chimiques nécessaires à la synthèse sont

appelées : les réactifs de la synthèse.

-

Les espèces chimiques obtenues sont appelées : les

produits de la synthèse.

|

Réactifs |

→ |

Produits |

- Les réactifs et les produits différent par leurs caractéristiques physiques.

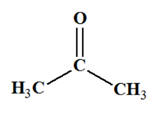

- Exemple : Pour synthétiser l’acétate d’isoamyle, on utilise de l’acide acétique et de l’alcool isoamylique.

|

|

densité |

θ eb °C |

Solubilité dans

l'eau |

Formule brute |

|

Acide éthanoïque |

1,05 |

118,2 |

Grande |

CH3COOH |

|

Alcool

isoamylique |

0,81 |

128 |

Faible |

C5H11OH |

|

Éthanoate de 3-méthylbutyle |

0,87 |

142 |

Très faible |

C7H14O2 |

- On peut schématiser cette transformation chimique comme suit :

|

Réactifs |

Transformation chimique |

Produits |

||||||

|

|

Donne → |

|

Ou

C2H4O2

+ C5H12O

→ C7H14O2

+ H2O

- Certaines réactions, qui sont lentes à température ambiante, nécessitent un chauffage qui permet d’accélérer la réaction.

- On effectue alors un chauffage à reflux pour éviter les pertes d’espèces chimiques par vaporisation.

- Pour accélérer certaines réactions chimiques, on peut ajouter un catalyseur au mélange réactionnel.

|

Le catalyseur : Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction sans entrer dans le bilan de la réaction et sans modifier l’état final du système. |

3)- Les étapes de séparation et de purification.

- L’espèce chimique obtenue par synthèse est généralement mélangée :

- Au solvant,

- Aux réactifs restants,

- Et aux autres produits de la réaction.

► Les techniques de séparation : cela dépend de la nature de l’espèce synthétisée

- Si l’espèce synthétisée est un solide :

- On peut la séparer par filtration

- Et la purifier par recristallisation.

- Si l’espèce est dissoute dans le mélange réactionnel,

- On peut la séparer par extraction

- Puis la purifier par évaporation ou distillation.

- Il est nécessaire de vérifier la présence de l’espèce attendue ainsi que son degré de pureté.

- La caractérisation de l’espèce chimique peut se faire grâce à ses propriétés physiques :

- Aspect,

- Solubilité,

- Température d’ébullition, température de fusion,

- Densité,

- Indice de réfraction…

- On peut effectuer une analyse comparative :

-

On peut réaliser une chromatographie sur couche mince (C.C.M) :

-

De l’espèce synthétique,

-

De l’espèce de référence,

-

D’un extrait naturel contenant la même espèce chimique.

-

Il faut ensuite comparer la position des différentes

taches du chromatogramme obtenu.

- Remarque : Une espèce chimique d’origine naturelle est identique à l’espèce chimique obtenue par synthèse.

- Rien ne

permet de les différencier.

III- Exemple : synthèse de l’acide acétylsalicylique.TP N° 11

a)-

Quelques données.

|

Espèce chimique |

M g / mol |

densité |

Pictogrammes

de sécurité |

||

|

Styrène |

104 |

0,91 |

Inflammable |

Toxique,

irritant |

|

|

AIBN |

164 |

1,11 |

Inflammable |

Danger pour

le milieu aquatique |

Toxique,

irritant |

|

Toluène |

92 |

0,87 |

Inflammable |

Toxique,

irritant |

Cancérogène,

tératogène |

b)-

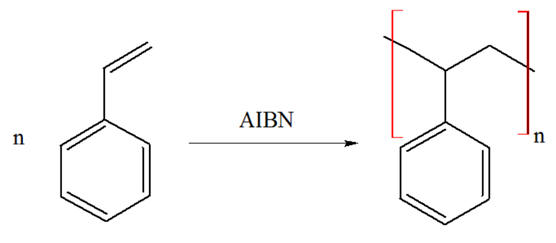

Introduction.

-

Les polymères sont très utilisés

dans le sport car ils constituent souvent les matériaux de base

à la construction du matériel utilisé par les sportifs.

-

On peut citer par exemple le

polyuréthane utilisé dans les combinaisons des nageurs et ayant

permis entre 2005 et 2009 une spectaculaire amélioration

des performances.

-

L'utilisation des polymères dans l'élaboration des équipements du sportif constitue

aujourd'hui, avec la pharmaceutique, le principal lien entre

sportifs et chimistes.

-

Pour illustrer cette contribution

des chimistes à la pratique du sport,

on propose d’étudier, la fabrication d'un polymère : le

polystyrène.

-

Le polystyrène est une matière dure, cassante et

très transparente.

-

Parmi les plastiques industriels

usuels, c'est un produit de très grande diffusion, offrant un

vaste champ

d'application.

- L'application la plus connue est le polystyrène expansé, sorte de mousse blanche compacte qui sert au niveau de l’habitat à l’isolation des murs,

- à emballer les appareils sensibles aux chocs (électroménager, chaîne hifi...),

- mais c'est aussi le plastique transparent et dur

utilisé pour de nombreux types de boîtes et boîtiers (Boîtier

CD, couverts, verres, …).

-

Le solvant utilisé pour cette

réaction est le toluène.

-

L’AIBN permet l’amorçage de la

réaction de polymérisation.

- Ce polymère est employé dans le domaine du nautisme, en particulier le surf,

- pour la fabrication

des planches mais aussi dans le conditionnement des produits et

l’isolation thermique.

c)-

Synthèse du polystyrène.

-

Pour réaliser la synthèse du polystyrène, on utilise :

-

5 mL de styrène pur,

- 20 mL d’une solution d’AIBN dans le toluène (3,4 g d’AIBN pour 100 mL de toluène)

- On ajoute la solution d’AIBN grâce à une ampoule de coulée.

- On commence par 5 mL de solution.

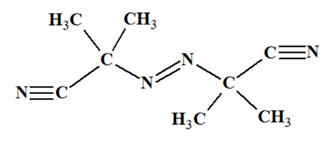

-

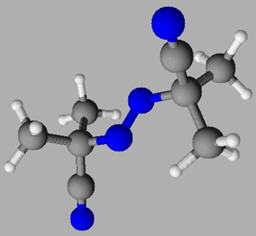

AIBN : 2,2-azobis

(2-méthylpropionitrile). (C8H12N4).

|

Nom |

AIBN |

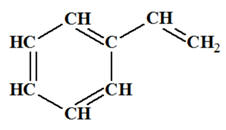

Styrène |

|

Formule brute |

C8H12N4 |

C8H8 |

|

Formule semi-développée |

2,2-azobis

(2-méthylpropionitrile) ou 2,2'-(E)-diazene-1,2-diylbis(2-methylpropanenitrile) |

|

|

Représentation 3

D |

|

|

-

Le solvant :

|

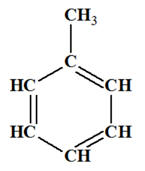

Nom |

Toluène |

|

Formule brute |

C7H8 |

|

Formule semi-développée et topologique |

Méthylbenzène

|

|

Représentation 3

D |

|

►

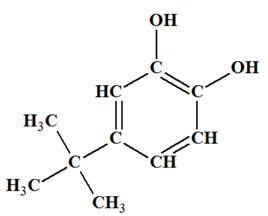

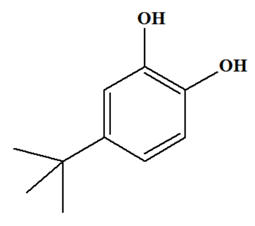

Remarque :

-

Si on utilise le styrène du

commerce

-

Le styrène commercial utilisé

contient une faible quantité de stabilisant, le

4-tertbutylcatéchol (Environ 15 mg par kg de styrène),

inhibiteur de réactions radicalaires.

-

Il permet d’empêcher la

polymérisation du styrène dans la bouteille.

-

Le styrène est sensible à la

lumière et la chaleur et peut se polymériser dans la bouteille.

-

Pour obtenir du styrène pur, on

l’isole du p-tert-butylcatéchol (C10H14O2)

par lavages.

-

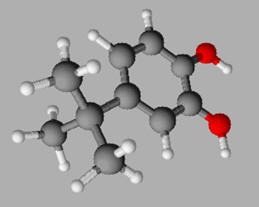

4-tert-butylcatéchol

|

Nom |

p-tert-butylcatéchol

|

|

Formule brute |

C10H14O2 |

|

Formule semi-développée et topologique |

4-tert-butylbenzene-1,2-diol

|

|

Représentation 3

D |

|

![]() Lavage du styrène commercial :

Lavage du styrène commercial :

-

1.

Prélever 15 mL de styrène à l’aide d’une éprouvette

graduée de 50 mL. Les verser (sous la hotte commune) dans un

erlenmeyer.

-

2.

Fixer l’ampoule à décanter, puis introduire les 15 mL de

styrène.

-

3.

Prélever 15 mL de soude de concentration à 1,0 mol / L

dans une éprouvette graduée de 50 mL.

-

4.

Verser la solution de soude dans l’ampoule à décanter.

-

5.

Boucher, agiter l’ampoule, dégazer puis laisser décanter

(sans oublier d’enlever le bouchon).

-

6.

Éliminer la phase aqueuse.

-

7. Laver une fois avec 15 mL de solution de soude

[Na+

-

8.

Laver deux fois la phase organique avec 20 mL d’eau

distillée (Agiter l’ampoule, dégazer puis laisser décanter).

-

9.

Récupérer la phase aqueuse

-

10. Recueillir par le haut de

l’ampoule à décanter le styrène dans un erlenmeyer.

- 15. Le styrène est ensuite séché sur carbonate de potassium anhydre :

Ajouter 1 spatule de carbonate de potassium (ou de sulfate de magnésium anhydre) dans l’erlenmeyer,

- agiter manuellement,

- boucher avec

un bouchon en liège et laisser reposer pendant quelques minutes.

-

16. Le styrène est filtré sur un

petit entonnoir en verre muni d’un petit morceau de coton.

-

On obtient le styrène pur.

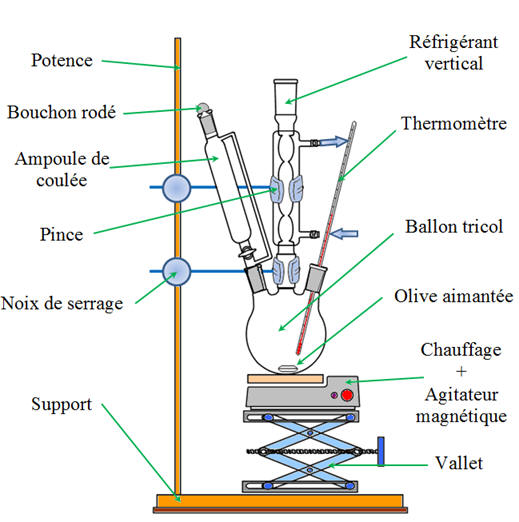

![]() Le montage :

Le montage :

-

Le montage où se déroule la

réaction doit permettre :

-

De contrôler la température du

milieu réactionnel,

-

D’agiter et chauffer le milieu

réactionnel sans perte de matière,

-

De réaliser des ajouts de liquide

au cours de la réaction.

-

D’éloigner rapidement la source

de chaleur en cas de surchauffe.

![]() Dans la liste de matériel, cocher

ce dont vous avez besoin pour réaliser cette synthèse.

Dans la liste de matériel, cocher

ce dont vous avez besoin pour réaliser cette synthèse.

![]() Réaliser un schéma du montage :

Réaliser un schéma du montage :

►

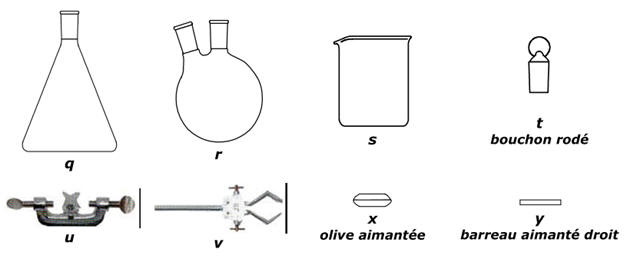

Le matériel :

-

Cocher le matériel nécessaire :

|

a |

b |

c |

d |

e |

f |

|

|

|

x |

|

x |

|

|

g |

h |

i |

j |

k |

l |

|

x |

x |

|

|

|

|

|

m |

n |

o |

p |

q |

r |

|

x |

|

|

|

|

|

|

s |

t |

u |

v |

x |

y |

|

x |

x |

x |

x |

x |

|

-

Matériel :

- Ampoule de coulée (c), ballon tricol (e), thermomètre (g), vallet ou support élévateur (h), réfrigérant vertical (m),

- Bécher (s), bouchon rodé (t), noix de

serrage (u), pince (v), olive aimantée (x),

-

Pas présent dans la liste du

matériel : support avec potence, dispositif de chauffage avec

agitateur magnétique.

►

Montage :

-

Agitateur magnétique chauffant :

Bouton température et bouton

agitation

d)-

Récupération du polystyrène :

-

À la fin de la réaction, le

ballon contient essentiellement du polystyrène et du toluène.

-

On verse le mélange dans l’un des

trois solvants suivants et on récupère le polystyrène solide

avec un dispositif approprié.

|

Solvant |

Toluène |

Éthanol |

Méthanol |

|

Solubilité du polystyrène |

+ |

– |

–

– |

|

Solubilité du styrène |

+ |

+ |

+ |

|

Pictogrammes |

|

|

|

![]() Élaborer un protocole détaillé

permettant de récupérer le polystyrène.

Élaborer un protocole détaillé

permettant de récupérer le polystyrène.

►

Précipitation du polystyrène :

-

On verse le mélange réactionnel

dans un solvant ou le polystyrène est très peu soluble.

-

Ainsi, le polystyrène précipite.

-

L’éthanol et le méthanol

conviennent, mais on choisit l’éthanol car il est moins toxique

que le méthanol.

-

Ensuite, on peut récupérer le

polystyrène solide par filtration.

![]() Protocole :

Protocole :

-

On verse le mélange réactionnel,

sous agitation, dans un bécher contenant de l’éthanol à

température ambiante.

![]() Filtration sous pression

réduite :

Filtration sous pression

réduite :

-

On humidifie le papier filtre

avec de l’éthanol pour qu’il adhère aux parois du filtre

Büchner.

-

On récupère ainsi le polystyrène

solide.

►

Caractérisation du polymère :

-

Une caractérisation pertinente

d’un polymère passe par la détermination de sa masse molaire

moyenne.

-

On cherche à obtenir ici

l’intervalle approximatif dans lequel se situent les masses

molaires des polymères contenus dans l’échantillon

synthétisé.

-

On

propose donc de déposer

sur une plaque CCM le produit synthétisé ainsi que

plusieurs

polystyrènes de référence (de masses molaires respectives :

3460, 9630, 139000 g . mol –1).

![]() On dissout 6 cg de chaque

échantillon de polystyrène dans 10 mL d’acétone.

On dissout 6 cg de chaque

échantillon de polystyrène dans 10 mL d’acétone.

-

Le choix de l’éluant est une

étape cruciale dans la réalisation d’une CCM.

- L’éluant de la CCM doit être préparé avec une grande précision et dans un récipient fermé hermétiquement pour éviter toute évaporation de ses constituants :

- Le moindre écart dans les

proportions fausse considérablement les résultats ;

l’utilisation de verrerie

jaugée est nécessaire.

-

Les résultats de cette analyse chromatographique sont exceptionnellement sensibles à la composition de l’éluant :

|

Composition de

l’éluant |

Rapports

frontaux Rf

des polymères de référence |

||||

|

Mélange |

Proportions

volumiques |

M Masse molaire |

M Masse molaire |

M Masse molaire |

|

|

N° |

1,4-dioxane |

Heptane |

3460 g . mol–1 |

39630 g . mol–1 |

139000 g . mol–1 |

|

1 |

4,4 |

5,0 |

0,61 |

0,50 |

0,18* |

|

2 |

4,5 |

5,0 |

0,57 |

0 ,49 |

0,22 |

|

3 |

4,6 |

5,0 |

0,63 |

0,54 |

0,30 |

|

4 |

4,7 |

5,0 |

0,55 |

0,49 |

0,32 |

|

5 |

4,8 |

5,0 |

0,65 |

0,57 |

0,36 |

|

6 |

4,9 |

5,0 |

0,55 |

0,51 |

0,35 |

|

7 |

5,0 |

5,0 |

0,74 |

0,66 |

0,51 |

* : tache de forme assez allongée.

-

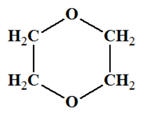

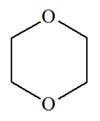

Les différents constituants :

|

Heptane |

1,4-dioxane |

Acétone |

|

|

|

Propan-2-one |

|

|

|

|

|

|

|

|

►

Choix de l’éluant :

-

Le choix de l’éluant est une

étape cruciale dans la réalisation d’une CCM.

-

Parmi les éluants proposés en

annexe, celui qui est adapté à l’expérience, est le mélange N°

3.

-

C’est le mélange 4,6 volumes de

1,4-dioxane pour 5 volumes d’heptane.

-

Il permet une meilleure

différenciation des différentes taches (l’écart entre les

différentes taches est le plus important).

-

Il rend le chromatogramme plus

lisible.

2)- QCM : pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

|

|

3)- Exercices : Exercices : énoncé et correction

a)- Exercice 3 page 282 : connaître le matériel utilisé pour une synthèse.

b)- Exercice 5 page 282 ; nommer les étapes d’une synthèse.

|

|