|

|

Synthèse organiques Exercices |

|

|

|

|

|

|

1)- Exercice 04 page 202 : Représenter des formules topologiques :

|

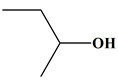

Représenter des formules topologiques : Représenter les formules topologiques correspondant aux formules

semi-développées ci-dessous :

|

|

Représenter des formules topologiques : Formules topologiques correspondant aux formules semi-développées

ci-dessous :

|

2)- Exercice 06 page 202 :Reconnaître un groupe caractéristique :

|

Reconnaître un groupe caractéristique : 1. Repérer les groupes caractéristiques présents dans chaque molécule dont les formules sont données ci-dessous. Associer à chacun d’eux une

famille fonctionnelle. 2.

Pour chaque molécule, indiquer si son

squelette carboné est saturé ou non.

|

|

Reconnaître un groupe caractéristique : 1.

Les groupes caractéristiques présents dans

chaque molécule.

2.

Squelette carboné est saturé ou non.

|

3)- Exercice 08 page 203 : Justifier des noms :

|

Justifier des noms : On donne ci-dessous les formules topologiques de deux molécules

et le nom des espèces associées.

|

Justifier des noms. a

Ou

On

est en présence d’une amine substituée.

Les préfixes

éthyl et méthyl

sont précédés de la lettre N

et

placés dans l’ordre alphabétique

La

racine :

propan

(chaîne carbonée la plus longue)

Le

suffixe :

amine

(sur la carbone numéro 1)

b

Ou

On

est en présence d’un ester qui découle :

-

De l’acide

2-méthylpropanoïque

-

De l’alcool :

2-méthylpropan-1-ol

Méthylpropanoate

de

2-méthylpropyle

2-méthylpropanoate

de

2-méthylpropyle

![]()

4)- Exercice 10 page 203 : Identifier des isomères de constitution :

|

Identifier des isomères de constitution :

|

Identifier des isomères de constitution : Molécules isomères :

-

Deux isomères de constitution sont

des molécules qui ont la même formule brute mais qui différent par la

nature ou l'ordre des liaisons qui relient les atomes entre eux.

-

Ils n'ont pas la même formule

développée ou semi-développée plane. a

C5H10O

Pentan-2-one

C5H12O

1-éthoxypropane

Ce ne sont pas

des molécules isomères.

Elles

n'ont pas la même formule brute.

b

C4H11N

Butan-2-amine

C4H11N

Butan-2-amine

Ce ne

sont pas des molécules isomères.

Les

deux molécules sont identiques.

Elles

sont représentées dans des positions différentes

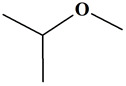

c

Butan-2-ol

C4H10O

2-méthoxypropane

C4H10O

Ce

sont des molécules isomères de constitution

Les

deux molécules ont la même formule brute.

Elles

ont des formules semi-développées différentes.

(Isomérie de fonction)

![]()

![]()

5)- Exercice 12 page 203 : Optimiser un rendement et une vitesse :

|

Optimiser un rendement et une vitesse : On synthétise l’espèce C

grâce à une transformation lente modélisée par deux réactions

opposée : L’équation s’écrit : A (ℓ) + B (ℓ) La constante d’équilibre associée à l’équation est

notée K 1.

Proposer deux opérations permettant

d’augmenter la vitesse de formation de l’espèce

C. 2.

Proposer deux méthodes d’optimisation du

rendement de cette synthèse. Justifier. |

|

Optimiser un rendement et une vitesse : A (ℓ) + B (ℓ)

La constante d’équilibre associée à l’équation est

notée K 1.

Les deux opérations permettant d’augmenter

la vitesse de formation de l’espèce C.

►

Les facteurs cinétiques d’une

réaction chimique :

-

De façon générale,

-

l’évolution d’un système chimique est

d’autant plus rapide que la température du mélange réactionnel est

élevée ;

-

l’évolution d’un système chimique est

d’autant plus rapide que les concentrations des réactifs sont

élevées.

►

Le catalyseur : - Dans certaines réactions, la présence en faible quantité, d’une substance chimique spécifique, différente des réactifs,

peut accélérer l’évolution du système chimique.

►

Pour augmenter la vitesse de de

formation de l’espèce C :

-

On augmente la température du mélange

réactionnel (chauffage à reflux).

-

On utilise un catalyseur. 2.

Les deux méthodes d’optimisation du

rendement de cette synthèse.

►

Le rendement d’une réaction

chimique : - On appelle rendement, noté η, de la synthèse, le quotient de la quantité de produit P effectivement obtenue nP

par la quantité maximale

attendue nmax :

-

- Si la synthèse du produit demande plusieurs étapes, le rendement de la synthèse

est égal au produit

des rendements de chaque étape.

-

Le rendement est défini par rapport

au réactif limitant.

►

Augmentation du rendement d’une

réaction chimique :

-

On peut améliorer le rendement d’une

réaction limitée en ajoutant :

-

Un excès de l’un des réactifs de la

réaction (le moins cher),

-

Ou en éliminant un des produits de la

réaction (distillation fractionnée : lorsque cela est possible).

►

Déplacement d’équilibre : élimination

d’un des produits

-

Quotient de réaction :

-

-

Au départ, on part des réactifs

A

(ℓ) et B (ℓ) : [C]i

= [D]i = 0 mol . L–1

-

Qr,i = 0

-

Équation de la réaction :

-

Qr,i <

K, la réaction évolue

dans le sens direct jusqu’à atteindre l’équilibre chimique :

-

Alors :

-

-

Or : On considère que les espèces

sont miscibles

-

-

La grandeur

V représente de volume du

mélange réactionnel.

-

-

Le quotient de réaction :

-

-

Si on élimine l’espèce

C au fur et à mesure qu’elle se

forme,

-

Alors :

-

Qr, <

K

-

Le système évolue de façon continue

dans le sens direct de l’écriture de l’équation.

-

Le rendement est proche de 100 %.

|

6)- Exercice 15 page 203 : Compléter des étapes d’une synthèse :

|

Compléter des étapes d’une synthèse :

1.

Déterminer les formules topologique des

molécules des espèces A et

B. 2.

Pour chaque étape décrite ci-dessus, le but

recherché est une modification de groupe caractéristique.

Justifier. |

|

Compléter des étapes d’une synthèse : 1.

Formules topologique des molécules des

espèces A et

B.

►

Réaction d’estérification :

-

La réaction est catalysée par les

ions H+ et

accélérée par une élévation de la température (chauffage

Δ).

-

Cette réaction fait intervenir un

acide carboxylique et un alcool.

-

L’acide carboxylique : acide

propanoïque

-

La molécule

A

est un alcool primaire le méthanol :

CH3

– OH - L’ester formé : propanoate de méthyle. - Il est utilisé dans l’industrie alimentaire et la

parfumerie comme arôme.

-

Il possède une odeur de fruit avec

une touche de rhum.

-

Réaction d’élimination : - Le cyclohexan-1-ol est déshydraté en présence d'acide sulfurique concentré

et d'acide phosphorique pour

donner du cyclohexène.

2.

Modification de groupe caractéristique.

Justifier. - Pour la réaction d’estérification, on passe de

la fonction acide

carboxylique

la

fonction ester

- Pour la réaction d’élimination (déshydratation) on passe d’un alcool (R – OH) à

un

alcène

|

7)- Exercice 16 page 204 : Attribuer une catégorie de réaction :

|

Attribuer une catégorie de réaction : On décrit ci-dessous deux étapes d’une synthèse. 1.

Attribuer une catégorie (addition,

élimination, substitution, acide-base) à chacune des réactions décrites

ci-dessus. 2.

Justifier que la première réaction

correspond aussi à une réaction de réduction. |

|

Attribuer une catégorie de réaction :

1.

Catégorie de

chacune des réactions :

-

Réaction

1 :

-

Réaction

d’addition : - On passe d’un aldéhyde à un alcool primaire

-

Le tétrahydruroborate est un

réducteur (c’est une source d’ions hydrure

H–)

- schéma simplifié :

-

Réaction

2 :

-

Réaction

de substitution :

-

Le groupe

OH a été remplacé par le

groupe

Br.

2.

Réaction de

réduction.

-

Le

propanal a été réduit en propan-1-ol.

|

8)- Exercice 20 page 204 : Représenter un motif :

|

Représenter un motif : Le polychlorure de vinyle (PVC) est un polymère

synthétique. Dans le bâtiment, il est utilisé pour la confection des fenêtres et des canalisations. On représente ci-dessous une partie de la formule topologique

d’une de ses macromolécules :

1.

Définir le terme polymère. 2.

Représenter le motif du PVC. 3.

Nommer un autre polymère synthétique et

donner son application. |

Représenter un motif : 1.

Définition du terme polymère.

-

Un polymère est une

macromolécule constituée d’un grand nombre d’unités répétitives,

les

monomères, qui sont unis

par des liaisons covalentes.

-

Dans la macromolécule, une unité

structurale appelée motif

se répète un grand nombre de fois. 2.

Représentation du motif du PVC.

Macromolécule

Motif

-

Réaction de polymérisation :

-

PVC

-

Le chlorure de vinyle polymérise

facilement sous l’action des rayons solaires, de la chaleur

ou au

contact de divers catalyseurs (oxydants puissants ou métaux tels que

cuivre, aluminium)

avec un risque d’incendie ou d’explosion.

-

Le polystyrène :

-

Polymérisation du styrène :

-

Il est utilisé comme isolant dans les

bâtiments (polystyrène expansé PSE et le polystyrène

extrudé XPS :

plus dense).

-

C’est un bon isolant thermique, mais

ce n’est pas un bon isolant phonique.

![]()

9)- Exercice 22 page 205 : Quelques réactions de synthèse :

|

Quelques réactions de synthèse : On donne ci-dessous 7 écritures simplifiées de réactions de

synthèse : a.

b. c. d. e.

:

f.

1.

Écrire les formules topologiques des

molécules des espèces notées J,

K et

L. 2. Recopier les formules topologiques des réactifs A, B, C, G, J, K et L. repérer les groupes

caractéristiques présents puis nommer la famille fonctionnelle

associée. 3.

Les réactions : a.

Déterminer les réactifs permettant de

réaliser les transformations a., e., f.. b.

Déterminer les formules topologiques des

molécules des espèces D ,

F, H

et I. 4. La transformation non totale b. est catalysée par l’ATPS. Déterminer le sous-produit de la réaction et proposer une

méthode permettant d’optimiser le rendement de la synthèse. 5. La transformation f. Conduit à la formation de deux isomères de constitution M et M’. Donner la formule topologique de

M’. 6.

Justifier que la transformation a.

correspond à une réaction d’oxydoréduction. 7.

Type de réaction : a.

Identifier, dans la liste de réaction

ci-dessus, une réaction d’élimination, d’addition et de substitution. b.

Identifier, dans la liste, une réaction dont

le but est :

-

Une modification de chaîne ;

-

Une modification de groupe. |

Quelques réactions de synthèse : 1.

Formules topologiques des molécules des

espèces notées J,

K et

L.

Nom

Formule topologique

2,2-diméthylpropan-1-ol

J

Propanoate de

2,2-diméthylpropyle

K

Butan-2-ol

L

2.

Formules topologiques des réactifs

A, B,

C,

G,

J, K et L, groupes

caractéristiques et famille fonctionnelle associée. Molécule

A

Benzaldéhyde

phénylméthanal

Famille

Aldéhyde

Molécule B

Phénylméthanol

Famille

Alcool (primaire)

Molécule C

Cyclohexanone

Famille

Cétone

Molécule G

3-bromo-2-méthylprop-1-ène

Famille

Halogéno-alcène

Molécule J

2,2-diméthylpropan-1-ol

Famille

Alcool (primaire)

Molécule K

Propanoate de

2,2-diméthylpropyle

Famille

Ester

Molécule L

Butan-2-ol

Famille

Alcool (secondaire)

3.

Les réactions : a.

Réactifs permettant de réaliser les

transformations a., e., f..

►

Réactifs de la transformation a. :

-

Tétrahydruroborate de

sodium : NaBH4 :

-

Le tétrahydruroborate est un

réducteur (c’est une source d’ions hydrure H–)

-

L’éthanol :

C2H5OH :

►

Réactifs de la transformation e. :

-

C’est une réaction

d’estérification :

-

Acide propanoïque : CH3

– CH2 – COOH

-

Catalyseur : acide

sulfurique H2SO4

-

La réaction est catalysée

par les ions H+ et accélérée par une élévation de

la température (chauffage Δ).

►

Réactifs de la transformation f. :

-

C’est une réaction

d’élimination.

-

Le butan-2-ol est déshydraté

en présence d'acide sulfurique concentré et d'acide phosphorique pour donner : - le but-1-ène et - le but-2-ène ((Z)- but-2-ène et

(E)-but-2-ène).

-

Dans le cas du butan-2-ol,

on obtient principalement le but-2-ène

(97 %) et minoritairement le but-1-ène (3 %).

-

Le but-2-ène est obtenu sous

forme d’un mélange de ses deux diastéréoisomères,

-

le (E)-but-2-ène

légèrement majoritaire devant

-

et (Z )-but-2-ène

b.

Formules topologiques des molécules des

espèces D ,

F, H

et I.

Molécule

Formule topologique

D

1,4-dioxaspiro[4.5]décane

F

H

Bromure de 2-méthyl

-2-propénylmagnésium

(organomagnésien)

I

-

Molécule

D :

-

APTS : acide paratoluènsulfonique (acide 4-méthylbenzène-1-sulfonique)

-

L’acide

paratoluènesulfonique est un acide organique fort.

-

Il est utilisé comme

catalyseur acide en synthèse organique.

-

Il ne présente pas de

caractère oxydant comme l’acide sulfurique.

-

Il limite les réactions

secondaires (sa base conjuguée n’est pas nucléophile).

►

La réaction c. :

-

Elle se fait en deux

étapes :

►

Réaction d. : 4.

La transformation non totale b.

-

Sous-produit de la

réaction : c’est l’eau :

-

APTS : acide paratoluènsulfonique (acide 4-méthylbenzène-1-sulfonique)

-

L’acide

paratoluènesulfonique est un acide organique fort.

-

Il est utilisé comme

catalyseur acide en synthèse organique.

-

Il ne présente pas de

caractère oxydant comme l’acide sulfurique.

-

Il limite les réactions

secondaires (sa base conjuguée n’est pas nucléophile).

-

Méthode permettant

d’optimiser le rendement de la synthèse :

-

On peut améliorer le

rendement d’une réaction limitée en ajoutant :

-

Un excès de l’un des

réactifs de la réaction (le moins cher),

-

Ou en éliminant un des

produits de la réaction (distillation fractionnée : lorsque cela est

possible). 5.

Isomères de constitution

M et

M’.

-

Formule topologique de

M’.

-

La molécule

M’

est le but-2-ène

-

il est obtenu sous forme

d’un mélange de ses deux diastéréoisomères,

-

le (E)-but-2-ène

-

le (Z )-but-2-ène 6.

Transformation a. et réaction

d’oxydoréduction.

-

Réaction de réduction :

l’aldéhyde a été réduit en alcool (primaire)

Réduction

→

Ox

+ n e–

Red

R

– CHO

+ 2 H+ + 2 e–

R

– CH2

– OH

Aldéhyde

Oxydation

←

Alcool 7.

Type de réaction : a.

Identification une réaction

-

d’élimination : réaction

f. :

(élimination d’une molécule d’eau)

-

d’addition : réaction

a. :

(addition d’hydrogène

H)

-

de substitution : réaction

c. (changement du groupe

OH –

pour le groupe

CH3O –) b.

Identification, dans la liste, une réaction

dont le but est :

-

Une modification de chaîne :

réaction

d. :

(prop → but)

-

Une modification de groupe :

réaction

a. (

aldéhyde → alcool)

![1,4-dioxaspiro[4.5]décane](images10/ex22D01.gif)

légèrement majoritaire devant

légèrement majoritaire devant

![]()

![]()

![]()

10)- Exercice 25 page 206 : Le nylon-6,6 :

|

Le nylon-6,6 : A.

Le nylon-6,6 : Le nylon-6,6 est un polyamide obtenu par une réaction de

polymérisation, il est utilisé comme « soie synthétique ». Cette fibre présente une meilleure élasticité que les fibres

naturelles. Le nylon-6,6 est obtenu par réaction entre l’hexane-1,6-diamine

et l’acide hexanedioïque On donne ci-dessous les formules topologiques des réactifs et

d’une macromolécule du polymère.

B.

Recyclage du nylon. Le procédé d’ammonolyse permet de recycler du nylon, le cœur du procédé est la dépolymérisation. Le nylon réagit avec un excès d’ammoniac entre 300 ° C et 350 ° C, à des pressions comprises entre 35 et 175 bars en présence d’un catalyseur au phosphate. Les

produits obtenus correspondent à un mélange de monomères et d’eau. D’après le site Ademe.fr 1.

Exploitation des formules : a.

Recopier les formules topologiques des

molécules des réactifs, repérer les groupes caractéristiques puis

nommer la famille fonctionnelle correspondante. b.

Justifier le nom de chacun des réactifs. c.

Nommer la catégorie (addition, élimination,

substitution) de la réaction de synthèse du nylon-6,6. 2.

Le polymère : a.

Justifier le nom de polyamide donné au

nylon-6,6. b.

Déterminer la formule semi-développée du

motif du nylon-6,6. 3.

Citer un autre polymère synthétique et un

polymère naturel. 4.

Le polymère (suite) : a. Dans la formule du polymère, n est appelé degré de polymérisation. Il est possible de déterminer la masse molaire M du polymère et donc le degré de polymérisation n par chromatographie. Rappeler le principe de la

chromatographie sur couche mince. b.

Calculer la masse molaire du motif du

nylon-6,6. c.

On détermine expérimentalement M =

1,2 × 105 g . mol–1. En déduire le degré de

polymérisation n. 5.

Pour la réaction d’ammonolyse : a.

Donner la formule du réactif secondaire mis

en jeu. b.

Indiquer l’intérêt d’éliminer en continu

l’eau du milieu réactionnel. c.

Expliquer le rôle du catalyseur.

-

Données :

-

Masses molaires :

-

M (C)

= 12,0 mol . L–1 ;

M (O) = 16,0 mol . L–1 ;

-

M (N)

= 14,0 mol . L–1 ;

M (H) = 1,01 mol . L–1 |

|

Le nylon-6,6 : 1.

Exploitation des formules : a.

Formules topologiques des molécules des

réactifs, groupes caractéristiques, la famille fonctionnelle

correspondante.

-

Molécule d’acide hexanedioïque (acide

carboxylique).

-

Molécule d’hexane-1,6-diamine (amine)

b.

Justification du nom de chacun des réactifs.

-

Molécule d’c :

-

Molécule d’hexane-1,6-diamine :

c.

Nom de la catégorie de la réaction de

synthèse du nylon-6,6.

-

Réaction de polycondensation : il y a

élimination de molécules d’eau 2.

Le polymère : a.

Justification du nom de polyamide donné au

nylon-6,6.

-

Le nylon-6,6 possède des groupes

amide

-

C’est un polyamide.

b.

Formule semi-développée du motif du

nylon-6,6. 3.

Autre polymère synthétique et un polymère

naturel.

-

Le PVC : Polychlorure de vinyle

-

La soie :

-

La soie est une fibre protéique

naturelle.

-

La soie brute est constituée

d'environ 65% de fibroïne, un polypeptide relativement simple.

-

La fibroïne de la soie du bombyx du

mûrier est une protéine fibreuse constituée de 17 aminoacides

principaux.

-

Elle est très riche en glycine (38%),

alanine (25%), sérine (13%) tyrosine (12%),...

-

la cellulose : c’est une chaîne

linéaire constituée de molécules de glucose (D-glucose) 4.

Le polymère (suite) : a.

Principe de la chromatographie sur couche

mince.

-

La chromatographie permet de séparer

les espèces chimiques présentes dans un mélange homogène.

-

Elle est basée sur la différence de

solubilité d’une substance dans deux phases non miscibles :

-

La phase stationnaire (ou fixe) et la

phase mobile.

-

Dans la chromatographie sur

CCM,

-

La phase fixe est constituée par une

fine couche de silice hydratée

-

La phase mobile est un solvant dans

lequel les constituants du mélange sont plus ou moins solubles.

-

L’éluant migre le long de la phase

fixe par capillarité en entraînant plus ou moins rapidement les

constituants du mélange à analyser.

-

C’est le phénomène d’élution.

-

La séparation des composants,

entraînés par la phase mobile résulte de leur différence de

solubilité entre les deux phases.

-

Les composés dissous déposés se

fixent sur la phase fixe pour s’en arracher et monter avec la phase

mobile.

-

Chaque constituant du mélange se

déplace avec sa propre vitesse derrière le front du solvant.

-

Ainsi, on peut séparer et identifier

les différents constituants d'un mélange. b.

Masse molaire du motif du nylon-6,6.

-

M (motif) =

M

(C12H22O2N2)

-

M (motif) = 12

M (C) + 2 M (O)

+ 2 M (N) + 22

M (H)

-

M (motif) ≈ 226 g . mol–1. c.

Degré de polymérisation n.

-

M = 1,2 × 105

g . mol–1.

-

M =

n .

M (motif)

-

5.

Pour la réaction d’ammonolyse : a.

Formule du réactif secondaire mis en jeu.

-

Le nylon réagit avec un excès

d’ammoniac : NH3 b.

Intérêt d’éliminer en continu l’eau du

milieu réactionnel.

-

En éliminant l’eau au fur et à

mesure, on déplace l’équilibre dans le sens de la réaction

d’ammonolyse et on augmente le rendement de la réaction. c.

Rôle du catalyseur.

-

Le catalyseur augmente la valeur de la vitesse de

la réaction d’ammonolyse.

|

|

|