|

La solution hydroalcoolique et chromatographie Correction |

|

|

|

|

|

|

Matériel : élèves : |

papier

pour chromatographie – bécher – verre de montre Pince à épiler. Colorants : bleu patenté (E 131),

jaune (E102), vert. Éthanol, solution aqueuse de chlorure

de sodium ( |

|

Eau distillée, eau Oxygénée 10 vol.,

glycérol |

|

|

Verrerie |

Béchers, erlenmeyer, fiole jaugée

100mL Balance, Pipette graduée 10 mL, pipette

graduée 5 mL ou 2 mL Pissette d’eau distillée |

|

I- La solution hydroalcoolique.

|

I- La solution

hydroalcoolique.

1)- Les Solutions hydroalcooliques.

a)- Introduction.

-

Les Solutions hydroalcooliques sont

utilisées pour désinfecter les mains.

-

Ce sont des antiseptiques.

-

Elles contiennent de l’éthanol, du

glycérol, de l’eau oxygénée et de l’eau distillée.

-

Elles s’appliquent sur les mains sèches

et ne nécessitent pas de rinçage.

b)- Composition d’une solution hydroalcoolique.

Tableau :

|

|

Pourcentage volumique |

Densité |

|

Éthanol à 96 % |

85,0 % |

0,806 |

|

Eau oxygénée à 10 vol. |

4,00 % |

1,01 |

|

Glycérol |

1,50 % |

1,26 |

|

Eau distillée |

q.s.p 100 mL |

1,00 |

2)- Questions :

-

Faire une recherche sur les différentes

espèces chimiques présentes dans la solution hydroalcoolique.

-

Déterminer les volumes des différentes

espèces chimiques pour préparer 100 mL de solution.

-

Déterminer les masses des différentes

espèces chimiques pour préparer 100 mL de solution.

-

Élaborer un protocole expérimental afin

de préparer 100 mL de solution hydroalcoolique.

-

Préciser le matériel utilisé et les

différentes étapes.

3)- Réponses

-

Eau oxygénée à 10 volumes : peroxyde de

dihydrogène.

|

Synonyme |

Eau Oxygénée |

Pictogrammes

Attention : Provoque une sévère irritation des yeux En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution avec de l’eau. Ne pas utiliser de récipients en métal. |

|

Formule |

H2O2 |

|

|

Masse moléculaire |

34,01 g / mol |

|

|

Aspect |

Liquide incolore |

|

|

Densité à 20 ° C |

1,022 |

|

|

Solubilité dans l’eau |

Soluble |

|

|

L’eau oxygénée

est une solution aqueuse de peroxyde de

dihydrogène. La concentration

des solutions de peroxyde de

dihydrogène est indiquée en volumes ou en

mol / L. Une solution à

x volumes correspond au dégagement de

x litres de dioxygène par la décomposition

d’un litre de solution. La

correspondance est approximativement De 10 volumes

pour une concentration de 1,0 mol /L. |

||

-

Tableau : Concentration en

H2O2 :

pourcentage massique

|

Paramètres |

Concentration en H2O2 :

pourcentage massique |

||||||

|

Pourcentage |

10 |

30 |

35 |

50 |

60 |

70 |

100 |

|

Masse

volumique g

/ mL |

1,03 |

1,11 |

1,13 |

1,20 |

1,24 |

1,29 |

1,45 |

|

Température

de fusion °

C |

-6 |

-26 |

-33 |

-52 |

-56 |

-40 |

-0,43 |

|

Température

d’ébullition °

C |

102 |

106 |

108 |

114 |

119 |

125 |

150 |

-

L’éthanol 96 % :

|

Synonyme |

Alcool éthylique |

Pictogrammes

Attention : DANGER Liquide et vapeurs très inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l’écart d’une source de chaleur. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution avec de l’eau. |

|

Formule |

C2H6O |

|

|

Masse

moléculaire |

46,07 g / mol |

|

|

Aspect |

Liquide incolore |

|

|

Température

de fusion |

– 114 °

C |

|

|

Température

d’ébullition |

78 à 78,5 ° C |

|

|

Densité à 20 ° C |

0,803 |

|

|

Solubilité dans

l’eau |

Soluble |

|

|

On utilise

l’éthanol comme solvant en pharmacie, en

cosmétologie…

L'éthanol

(alcool éthylique) est l’alcool que

l'on retrouve dans les boissons

alcoolisées. Des petites

quantités d'éthanol provoquent

un état euphorique. Des doses plus

importantes dépriment gravement le

système nerveux : Le mélange avec

l’eau se fait avec dégagement de

chaleur et contraction de volume. 1 V d’éthanol

plus 1 V d’eau donnent

1,92 V de mélange.

à

consommer avec modération ! |

||

-

Le glycérol :

|

Synonyme |

Glycérine |

Pictogrammes Produit

hygroscopique |

|

Formule |

C3H8O3 |

|

|

Masse

moléculaire |

92,09 g / mol |

|

|

Aspect |

Liquide

incolore |

|

|

Température

de fusion |

20 ° C |

|

|

Température

d’ébullition |

290 ° C |

|

|

Densité à 25 ° C |

1,250 |

|

|

Solubilité dans

l’eau |

Soluble |

|

|

Le glycérol est

un trialcool :

Le propan-1, 2, 3 -triol. Le glycérol est un sous-produit de la fabrication des savons

et des acides

gras.

Formule semi-développée

Formule topologique

|

||

-

Eau distillée :

|

Synonyme |

Eau |

Présentation |

|

Formule |

H2O |

|

|

Masse

moléculaire |

18,02 g / mol |

|

|

Aspect |

Liquide

incolore |

|

|

Température

de fusion |

0

° C |

|

|

Température

d’ébullition |

100 ° C |

|

|

Densité à 20 ° C |

1,000 |

|

|

Solubilité

dans l’eau |

Soluble |

|

|

L’eau distillée est une eau qui a subi une ou plusieurs distillations. Elle ne contient pas de sels minéraux ni de microorganismes. Mais, au contact de l’air ambiant, elle absorbe le dioxyde de carbone présent dans l’air. De plus, des microorganismes présents dans l’air, peuvent se retrouver dans l’eau distillée si elle est exposée

à l’air ambiant. |

||

-

Volumes des différentes espèces

chimiques pour préparer 100 mL de solution :

|

|

Pourcentage volumique |

Densité |

|

Éthanol à 96 % |

85,0 % |

0,806 |

|

Eau oxygénée à 10 vol. |

4,00 % |

1,01 |

|

Glycérol |

1,50 % |

1,26 |

|

Eau distillée |

qsp 100 mL |

1,00 |

-

Volume d’éthanol à 96 % :

-

Le pourcentage en volume de l’éthanol

de la solution hydroalcoolique est de 85 %.

-

Pour préparer 100 mL de solution

hydroalcoolique, il faut :

-

Véthanol

≈ 85,0 mL

-

Volume d’eau oxygénée à 10 vol. :

-

Voxy

≈ 4,00 mL

-

Volume de glycérol :

-

Vgly

≈ 1,50 mL

-

Volume d’eau distillée :

-

Quantité qsp :

-

On rajoute la quantité suffisante d’eau

distillée pour obtenir 100 mL de solution hydroalcoolique.

-

Masses des différentes espèces

chimiques pour préparer 100 mL de solution :

-

Masse d’éthanol à 96 % :

-

La densité de l’éthanol

déthanol

= 0,81 et la masse volumique de l’eau ρéthanol

= 1,00 g / mL

-

Or : ![]()

-

méthanol

= ρéthanol

.Véthanol

-

m

éthanol = déthanol

. ρeau

.Véthanol

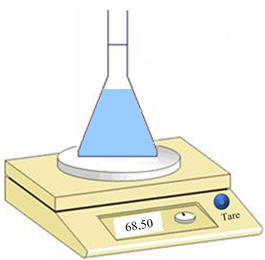

≈ 0,806 x 1,00 x 85

-

m

éthanol ≈

68,5 g

-

Masse d’eau oxygénée à 10 vol. :

-

moxy

= ρoxy

.Voxy

-

moxy

= doxy

. ρeau

.Voxy

≈ 1,01 x

1,00

x 4,00

-

moxy

≈ 4,04 g

-

Masse de glycérol :

-

mgly

= ρgly

.Vgly

-

mgly

= dgly

. ρeau

.Vgly

≈ 1,26 x

1,00

x 1,50

-

mgly

≈ 1,89 g

-

Masse d’eau distillée : masse

nécessaire.

![]() Protocole expérimental afin de préparer

100 mL de solution hydroalcoolique :

Protocole expérimental afin de préparer

100 mL de solution hydroalcoolique :

-

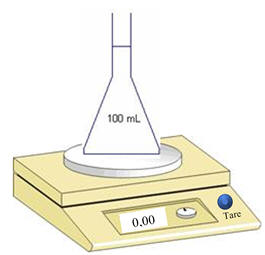

Le matériel : une fiole jaugée de 100

mL.

-

Une balance :

-

Pipette graduée de 10 mL, munie de sa

propipette.

-

Pipette graduée de 2 mL ou 5 mL, munie

de sa propipette.

-

Béchers, erlenmeyer :

![]() Un mode opératoire :

Un mode opératoire :

-

Verser une quantité suffisante

d’éthanol 96 % dans un bécher.

-

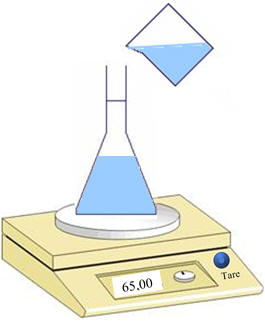

Placer la fiole jaugée de 100 mL sur la

balance et appuyer sur le bouton « Tare ».

-

Verser environ 65 g d’éthanol 96 %.

-

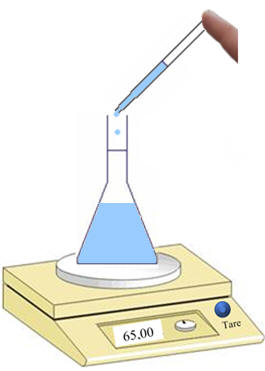

Puis ajuster la valeur avec une

pipette.

-

Verser une quantité suffisante d’eau

oxygénée 10 vol. dans un bécher de 100 mL.

-

Remplir la pipette graduée de 10 mL.

-

Verser la quantité nécessaire (4,0 mL)

dans la fiole jaugée.

-

Verser une quantité suffisante de

glycérol dans un bécher de 100 mL.

-

Remplir la pipette graduée de 2,0 mL.

-

Verser la quantité nécessaire (1,5 mL)

dans la fiole jaugée.

-

Compléter la fiole jaugée avec de l’eau

distillée jusqu’au trait de jauge.

-

-

Mélanger. La solution hydroalcoolique

est prête.

-

-

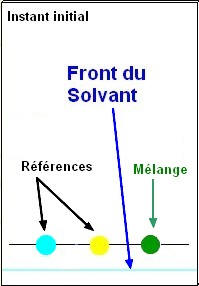

La chromatographie permet de séparer

les espèces chimiques présentes dans un mélange homogène.

-

Elle est basée sur la différence de

solubilité d’une substance dans deux phases non miscibles :

-

la phase stationnaire (ou fixe) et

-

la phase mobile.

-

Au Lycée, on utilise la chromatographie

sur couche mince : C.C.M.

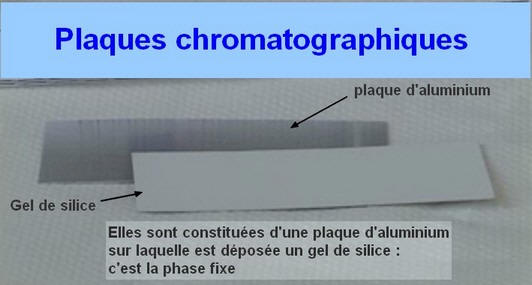

2)- La phase stationnaire.

-

Dans la chromatographie sur papier, la

phase fixe est constituée par de la cellulose ou par une fine couche de silice

hydratée.

-

Ce « papier » sert de support à la

phase mobile.

3)- La phase mobile ou éluant.

-

C’est un solvant dans lequel les

constituants du mélange sont plus ou moins solubles.

-

L’éluant migre le long de la phase fixe

par capillarité en entraînant plus ou moins fortement les constituants d’un

mélange à analyser.

-

C’est le phénomène d’élution.

- Remarque : l’éluant ne doit pas réagir avec les constituants à analyser.

- Il est choisi en fonction de son

attitude à dissoudre différemment les constituants du mélange à analyser.

4)- Vitesse de déplacement ou rapport frontal

Rf.

-

La séparation des composants, entraînés

par la phase mobile résulte de leur différence de solubilité entre les deux

phases.

-

Les composés dissous déposés se fixent

sur la phase fixe pour s’en arracher et monter avec la phase mobile.

-

Chaque constituant du mélange se

déplace avec sa propre vitesse derrière le front du solvant.

-

Une fois la migration terminée, on

détermine pour chaque constituant, la vitesse de déplacement ou le rapport

frontal Rf.

-

![]() .

.

III- Technique

de la chromatographie sur couche mince (C.C.M).

1)- Introduction.

-

La phase fixe :

-

On travaille avec plus de finesse en

utilisant une phase fixe élaborée :

-

Il s’agit d’un absorbant en poudre

(alumine, silice, …) déposé dans un gel en couche fine sur un support (plaque

d’aluminium, verre, film plastique, …).

-

La phase mobile :

-

C’est toujours un éluant liquide choisi

en fonction de l’absorbant et des composés à séparer.

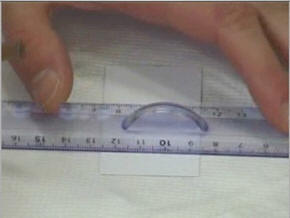

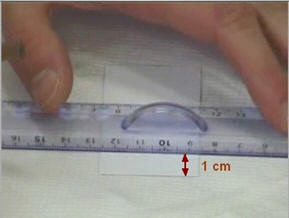

2)- Mode opératoire :

![]()

a)- La plaque pour chromatographie :

-

Prendre une

plaque pour chromatographie

-

Ne pas toucher avec les doigts.

-

Tracer

délicatement au crayon de papier un trait léger à

-

Déposer les gouttes de substance à

analyser sur le trait à l’aide de piques en bois.

-

Chaque dépôt doit être espacé d’un cm

au moins.

-

Repérer en haut de la feuille la

position et la nature des différents dépôts.

-

Il est placé dans un bécher de 100 mL.

-

La hauteur de l’éluant dans le bécher

doit être faible afin de ne pas immerger les différents dépôts.

-

Couvrir le bécher d’un verre de montre

afin de saturer l’intérieur du bécher en vapeur d’éluant.

-

On place la plaque côté trait de crayon

vers le bas dans le bécher et on recouvre du verre de montre.

-

Laisser

monter l’éluant jusqu’à

-

Sortir la plaque délicatement et la

laisser sécher.

- Elle peut se faire à la lumière naturelle ou sous éclairage U.V.

IV-

Chromatographie des colorants.

1)- Préparation de l’éluant.

- Prendre un bécher de 100 mL et

verser 1 mL d’éthanol et 5 mL d’une solution aqueuse de chlorure de sodium à

- Couvrir le bécher avec le verre de

montre.

2)- Préparation du support.

- Prendre une plaque pour

chromatographie de

-

Tracer

délicatement un trait

léger au crayon de papier à

-

Repérer trois points équidistants sur

ce trait.

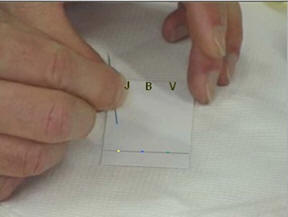

- Déposer à l’aide d’une pique en bois, une petite goutte de colorant jaune J,

- une petite goutte de colorant bleu

B et une

petite goutte de colorant vert V.

-

Noter en haut de la feuille la position

et la nature des différents dépôts.

|

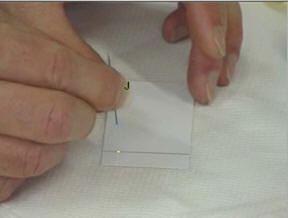

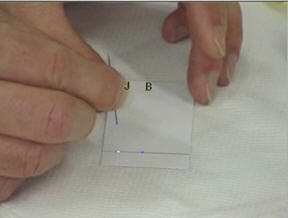

Étape 1 :

|

Étape 2

|

Étape 3

|

3)- La

révélation.

|

- Placer la plaque dans le bécher

et recouvrir du

verre de montre. - Laisser évoluer l’ensemble jusqu’à ce que l’éluant arrive à

de la plaque environ. -

Sortir la plaque et

laisser sécher. |

|

4)- Exploitation.

- Repérer avec un crayon de papier la position finale de l’éluant.

- Observations. remarques. Conclusions.

- Calculer le rapport frontal Rf pour chaque constituant.

Animation

: réalisation d'une C.C.M

V- Conclusion.

- Qu’est-ce que la

chromatographie ? à quoi

sert-elle ?

|

|