|

|

Transformations acido-basiques |

|

|

|

|

|

1)- Acide et base selon Bronsted.

|

|

c)-

La mesure et sa précision. 2)- Mesure du pH de différentes solutions

aqueuses.

QCM r

Pour s'auto-évaluer Réactions acido-basiques (Questy) |

|

Exercices : énoncé avec corrcetion

Préparation à l'ECE : Désamérisation des olives

1)- Exercice 04 page 22

Identifier un transfert d’ion hydrogène.

2)- Exercice 05 page 22 :

Identifier les couples acide-base.

3)- Exercice 06 page 22 :

Équation d’une réaction acide-base.

4)- Exercice 08 page 23 :

Calculer le

pH

d’une solution.

5)- Exercice 10 page 23 :

Il en voit de toutes les couleurs.

6)- Exercice 12 page 23 :

Les coraux face à l’acidification des océans.

7)- Exercice 14 page 24 :

Nettoyer à l’ammoniac.

8)- Exercice 17 page 25 :

9)- DS N° 01 : Exercice 19

page 26 : L’uréase dans le milieu réactionnel (30 min).

10)- Activité

expérimentale : Désamérisation des olives.

|

1)- Acide et base selon

Bronsted.

![]()

-

(Svante

Arrhenius chimiste

suédois 1859 – 1927)

-

Pour le chimiste

suédois, Arrhenius

(1887),

-

Un acide

AH est une

substance capable de fournir des protons H+

en solution aqueuse.

-

Une base

BOH est une

substance capable de fournir des ions hydroxyde

HO–

en solution aqueuse.

-

Remarque :

-

Cette définition ne fonctionne que

dans l’eau et ne

prend pas en compte toutes les réactions acide-base observées.

![]()

-

(Joannes Nicolaus

Bronsted :

chimiste danois 1879 – 1947) :

-

Pour

Bronsted (1922),

une base est une espèce chimique capable de capter un proton

H+.

-

Il s’agit d’un cas

particulier de la théorie de Lewis.

-

Le proton

H+

joue le rôle d’un acide de Lewis et l’ion hydroxyde

![]() joue le rôle de base de Lewis

joue le rôle de base de Lewis

-

Remarque :

-

Cette

définition est plus large que celle d’Arrhenius

et s’applique à d’autres milieux

que l’eau.

![]()

-

(Gilbert Newton

Lewis : chimiste

américain 1875 – 1946)

-

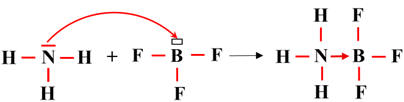

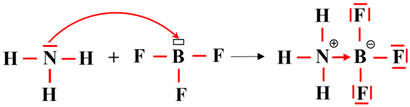

Selon

Lewis (1916) ) :

-

Un acide de Lewis est

une entité chimique dont l’un des atomes possède une lacune électronique.

-

Ainsi le trifluorure

de bore BF3

est un acide de Lewis.

-

Il manque un doublet

d’électrons à l’atome de bore pour s’entourer de huit électrons (règle de

stabilité : règle de l’octet).

-

Il porte donc une

lacune électronique :

-

On ajoute une case

rectangulaire autour de l’atome de bore pour signaler la présence cette lacune

électronique.

-

Une base de Lewis est

une entité chimique dont l’un des atomes possède un doublet non liant.

-

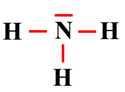

La molécule d’ammoniac

NH3

est une base de Lewis.

-

L’atome d’azote porte

un doublet non liant.

- La théorie de Lewis, formulée en 1923, est la plus générale des trois grandes définitions des acides et des bases.

-

Elle s’appuie non plus sur les

protons (H⁺) comme

chez Bronsted, mais sur les électrons.

-

Un acide

est une espèce chimique capable d’accepter une

paire d’électrons.

-

Une base

est une espèce chimique capable de donner une

paire d’électrons.

-

Exemple classique

:

-

La réaction entre

NH3

(ammoniac) et BF3

(trifluorure de bore)

-

NH3

possède un doublet libre : c’est une base de Lewis.

-

BF3

a une lacune électronique : c’est un acide de Lewis.

-

Ils forment ensemble un

complexe d’addition.

-

On obtient un complexe d’addition

d’ammoniac-trifluorure de bore : NH3

- BF3

-

Il existe une liaison covalente dative de coordination entre l’atome d’azote et

l’atome de bore.

-

Avantage de cette théorie :

-

Elle permet d'expliquer des réactions même sans ions H⁺ ou

OH⁻, en chimie

organique ou en phase gazeuse, par exemple.

-

Elle englobe et généralise les définitions précédentes.

-

Pour le chimiste

danois Joannes Nicolaus Bronsted un

transfert d’ion hydrogène H+

a lieu entre un acide et une base.

-

Un

acide

est une espèce chimique capable de céder

au moins un ion

hydrogène H+.

-

L’acide

AH

se transforme alors en sa base conjuguée

A–.

-

Écriture formelle :

|

AH

(aq) |

→ |

A–

(aq) |

+ |

H+ |

|

Acide |

|

Base |

|

ion hydrogène |

-

Une

base

est une espèce chimique capable de capter

au moins un hydrogène

H+.

-

La

base

A–

se transforme alors en son acide conjugué

AH.

-

Écriture formelle :

|

A–

(aq) |

+

|

H+ |

→ |

AH

(aq) |

|

Base |

|

ion hydrogène |

|

Acide |

-

Exemples :

-

L’acide éthanoïque :

|

CH3COOH

(aq) |

→ |

CH3COO–

(aq) |

+ |

H+ |

|

Acide |

|

Base |

|

ion hydrogène |

-

En cédant un

ion hydrogène

H+,

l’acide éthanoïque CH3COOH

(aq)

se transforme en ion éthanoate CH3COO–

(aq).

-

L’ion éthanoate :

|

CH3COO–

(aq) |

+

|

H+ |

→ |

CH3COOH

(aq) |

|

Base |

|

ion hydrogène |

|

Acide |

-

En captant un

ion hydrogène

H+,

l’ion éthanoate CH3COO–

(aq) se transforme

acide éthanoïque CH3COOH

(aq).

-

L’acide éthanoïque CH3COOH

(aq)

et

l’ion éthanoate CH3COO–

(aq) sont des espèces conjuguées.

-

L’acide

AH

et sa base conjuguée

A–

forment un couple acide-base

noté AH

/ A–.

-

IL est possible de

passer d’un à l’autre par transfert d’un ion hydrogène.

-

Écriture de la

demi-équation du couple acide-base :

|

AH

(aq) |

|

A–

(aq) |

+ |

H+ |

|

Acide |

|

Base |

|

ion hydrogène |

-

Signification :

-

Le signe  signifie

que le transfert d’ion hydrogène peut se produire dans les deux sens.

signifie

que le transfert d’ion hydrogène peut se produire dans les deux sens.

|

AH

(aq) |

→ |

A–

(aq) |

+ |

H+ |

|

Ou bien |

||||

|

A–

(aq) + H+

|

→ |

AH

(aq) |

|

|

- Quelques couples acide-base.

-

Tableau de quelques

couples acide-base

conjuguée

|

Acide |

Base conjuguée |

|

HCOOH

Acide formique

Acide méthanoïque |

HCOO –

Ion formiate

Ion méthanoate |

|

CH3COOH

Acide acétique

Acide éthanoïque |

CH3COO –

Ion acétate

Ion éthanoate |

|

C6H5COOH

Acide benzoïque

|

C6H5COO –

Ion benzoate

|

|

(CO2, H2O)

Dioxyde de

carbone

dissous dans

l’eau |

HCO3–

Ion

hydrogénocarbonate |

|

NH4+

Ion ammonium |

NH3

Ammoniac |

|

H3O

+

Ion oxonium |

H2O

Eau |

|

H2O

Eau |

HO –

Ion hydroxyde |

-

L’eau appartient à

deux couples acido-basiques.

-

L’ion H3O+

est l’acide du couple H3O+

(aq) / H2O

(ℓ)

-

L’ion HO–

(aq) est la base du couple H2O

(ℓ) / HO–

(aq).

-

L’eau est la

base du couple H3O+

(aq) / H2O

(ℓ) et l’acide du couple H2O

(ℓ) / HO–

(aq).

-

On dit que l’eau est

un ampholyte ou une espèce amphotère.

-

Espèce amphotère :

-

Une espèce amphotère

est à la fois l’acide

d’un couple et la base

d’un autre couple.

-

Exemple :

|

Acide |

Base |

|

H2O

(ℓ) |

/

HO–

(aq) |

|

H3O+

(aq) |

/

H2O

(ℓ) |

d)-

Retour

sur le schéma de Lewis.

|

- L’électronégativité χ d’un atome traduit sa capacité à attirer le doublet d’électrons

d’une liaison covalente dans laquelle il est engagé. - Une liaison A – B est

polarisée si χA –

χB ≥ 0,4

-

Si cette condition est vérifiée : - Alors, il apparaît une charge partielle

négative

|

-

Représentation :

|

|

|

|

►

Cas d’une molécule d’acide carboxylique :

-

Le schéma de Lewis de

l’entité acide ou basique permet de comprendre son processus de formation.

-

Considérons une

molécule d’acide carboxylique et la liaison oxygène –hydrogène qu’elle possède.

-

L’oxygène est plus

électronégatif que l’hydrogène :

-

χ

(O) =

3,4 et χ

(H) =

2,2

-

Il attire vers lui le

doublet de liaison : on dit que la liaison O –

H est polarisée.

-

Cette polarisation

fait apparaître :

-

Un excédent de charge

négative, noté –

q ou (![]() ),

sur l’atome d’oxygène (q

représente une charge partielle).

),

sur l’atome d’oxygène (q

représente une charge partielle).

-

Un excédent de charge

positive, noté +

q ou (![]() ),

sur l’atome d’hydrogène.

),

sur l’atome d’hydrogène.

-

Ceci favorise le

départ de l’atome d’hydrogène lié à l’atome d’oxygène.

-

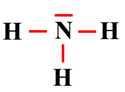

Exemple : Le couple NH4+

/ NH3 :

-

Schéma de Lewis de la

molécule d’ammoniac :

-

Le doublet non liant

situé sur l’atome d’azote est un site donneur de doublet d’électrons.

-

Il permet de se lier à

l’ion hydrogène qui présente une lacune en électron.

-

On obtient ainsi l’ion

ammonium :

-

Du point de vue de

Bronsted :

|

NH4+

(aq) |

|

NH3

(aq) |

+ |

H+ |

|

Acide |

|

Base |

|

ion hydrogène |

3)-

Solutions aqueuses acides et basiques.

a)-

L’ion oxonium (autrefois

hydronium) :

-

L'eau est capable de

dissoudre un certain nombre de substances solides, liquides et gazeuses.

-

On obtient des

solutions aqueuses.

-

L'eau est un solvant

polaire.

-

La molécule d'eau est

électriquement neutre, mais l'atome d'oxygène est plus électronégatif que

l'atome d'hydrogène ( H :

χ (H)

= 2,2 et O :

χ (O)

= 3,4).

-

En conséquence, il

apparaît une charge partielle négative 2 (– q)

sur l'atome d'oxygène et une charge partielle positive

+ q sur chaque

atome d'hydrogène.

-

Les deux liaisons

covalentes O – H

d’une molécule d’eau sont polarisées.

-

Dans l'eau, l'ion

hydrogène H+

joue un rôle très particulier du fait de sa petite taille (rH+

= 10–15 m).

-

Il est beaucoup plus

petit que toute autre espèce chimique.

-

Dépourvu d'électrons,

il peut s'approcher de très près d'une autre espèce chimique riche en électrons.

|

La molécule d’eau |

l’ion oxonium |

|

α ≈

105 °

|

|

-

Il crée une

association à la fois solide et de brève durée de vie avec une molécule d'eau

pour donner l'ion oxonium : H3O+.

- Page web : Réaction chimique par échange de proton

b)-

Les solutions aqueuses acides

et basiques :

-

On

solution aqueuse, l’ion hydrogène s’associe à une molécule d’eau pour former

l’ion oxonium H3O+.

-

Solutions aqueuse

acides :

|

Solutions

aqueuses

acides |

Notation |

Solutions

aqueuses

basiques |

Notation |

|

Acide

éthanoïque |

CH3COOH

(aq) |

Soude ou

Hydroxyde

de sodium |

Na+(aq) +

HO– (aq |

|

Acide

chlorhydrique |

H3O+(aq)

+

Cℓ– (aq) |

Ammoniac |

NH3

(aq) |

|

Acide

nitrique |

H3O+(aq)

+ NO3–

(aq) |

Éthanoate

de sodium |

Na+(aq) +

CH3COO–

(aq |

-

Solution aqueuse

d’acide éthanoïque :

-

Notation :

CH3COOH

(aq)

-

Solution aqueuse

d’acide chlorhydrique :

-

Notation :

H3O+(aq)

+

Cℓ– (aq)

-

Solution aqueuse

d’acide nitrique :

-

H3O+(aq)

+

NO3–

(aq)

-

Solution aqueuse

basiques :

-

Solution aqueuse de

soude (ou d’hydroxyde de sodium)

-

Na+(aq) + HO–

(aq)

-

Solution aqueuse

d’ammoniac :

-

NH3

(aq)

-

Remarque :

-

Les ions

Na+(aq),

Cℓ– (aq) et NO3– (aq) sont des ions spectateurs pour les réactions acide-base.

-

Ils n’ont aucun

caractère acide ou basique.

-

Au cours d’une

réaction acide-base, l’acide d’un couple réagit avec la base d’un autre couple.

-

Une réaction

acido-basique consiste à un transfert d'un proton entre l’acide

A1H d’un

couple sur la base A2–

d’un autre couple.

-

Couple acide / base 1

: A1H ![]() H+ +

A1–

H+ +

A1–

-

Couple acide / base 2

: A2H ![]() H+

+ A2–

H+

+ A2–

-

Équation de la

réaction :

-

On se place dans le

cas où l’acide A1H

réagit sur la base A2–

A1H

+

A2–

![]() A1–

+

A2H

A1–

+

A2H

ou

A1H

+

A2–

→

A1–

+

A2H

-

L’équation s’écrit

avec

-

une double flèche

![]() si

la réaction est non totale ;

si

la réaction est non totale ;

-

une simple flèche

→ si la réaction est totale.

-

cette

réaction met en jeu les couples acide / base suivants :

A1H

/ A1–

et A2H /

A2–.

-

Réaction entre l’acide éthanoïque et

l’eau :

-

Cette réaction met en

jeu les couples suivants :

-

CH3COOH

(aq) /

CH3COO

–

(aq) :

CH3COOH

(aq) ![]() CH3COO

–

(aq) +

H+

CH3COO

–

(aq) +

H+

-

H3O+

(aq) /

H2O

(ℓ) :

H3O+

(aq)

![]() H2O

(ℓ) +

H+

H2O

(ℓ) +

H+

|

CH3COOH

(aq) |

|

|

|

CH3COO

– (aq) |

+ |

H+ |

(1) |

|

H2O

(ℓ) |

+ |

H+ |

|

H3O+ (aq) |

|

|

(2) |

|

CH3COOH

(aq) |

+ |

H2O

(ℓ) |

|

CH3COO

– (aq) |

+ |

H3O+ (aq) |

(1) + (2) |

-

La double flèche

![]() indique

que la réaction n’est pas totale.

indique

que la réaction n’est pas totale.

-

Un transfert de

protons a lieu entre les deux couples acide / base.

-

Réaction entre l’acide

éthanoïque et l’ammoniac :

-

Cette réaction met en

jeu les couples suivants :

-

CH3COOH

(aq) /

CH3COO

–

(aq) :

CH3COOH

(aq)  CH3COO

–

(aq) +

H+

CH3COO

–

(aq) +

H+

-

NH4

+

(aq) /

NH3

(aq) :

NH4

+

(aq)  NH3 (aq)

+

H+

NH3 (aq)

+

H+

|

CH3COOH

(aq) |

|

|

|

CH3COO

– (aq) |

+ |

H+ |

(1) |

|

NH3

(aq) |

+ |

H+ |

|

NH4

+ (aq)

|

|

|

(2) |

|

CH3COOH

(aq) |

+ |

NH3

(aq) |

→ |

CH3COO

– (aq) |

+ |

NH4

+ (aq)

|

(1) + (2) |

-

La flèche →

indique que la réaction est totale.

-

Un transfert de

protons a lieu entre les deux couples acide / base.

-

Toutes les solutions

aqueuses contiennent les ions oxonium H3O+

(aq) et les ions hydroxyde HO–(aq).

-

L’eau distillée

contient des molécules d’eau H2O

(ℓ) (espèce majoritaire) mais aussi des ions oxonium

H3O+

(aq) et des ions hydroxyde HO–(aq).

-

Ces ions sont en

quantités égales et de très faibles concentrations.

-

À 25 ° C :

-

[H3O+]

= [HO–]

= 1,0 × 10–7 mol .L–1

-

Comme la valeur de la

concentration molaire [H3O+]

peut varier entre

-

quelques mol . L–1 et 10–14 mol

. L–1,

-

le chimiste danois

SORENSEN proposa une grandeur plus facile à manipuler, le

pH (1909).

-

La notation

pH est

l’abréviation de « potentiel d’Hydrogène ».

-

SORENSEN a compris que le facteur déterminant n’était pas la concentration en

acides, mais la concentration en ions hydrogène

H+

provenant de ces acides.

-

C’est

ainsi qu’il a été amené à définir le

pH.

-

Par la

suite, la définition du

pH a évolué pour faire intervenir les

ions oxonium H3O+

(aq), forme solvatée des ions hydrogène

H+.

2)- Définition du

pH d’une solution

aqueuse.

-

Le

pH

d’une solution est un indicateur d’acidité lié à la présence des ions oxonium

H3O+

(aq) en solution.

|

Pour une solution diluée, [H3O+]

< 0,050 mol . L–1,

Le pH

est défini par la relation suivante :

Cette relation

est équivalente à :

|

|

pH :

grandeur sans unité |

|

[H3O+] : concentration en ions oxonium en mol . L–1 |

|

C0 :

concentration standard : C0 = 1,0 mol . L–1 |

-

Remarques :

-

On

écrit aussi : pH = – log [H3O+] (relation

utilisée jusqu’en 2010)

-

Le

pH

d’une solution est mesuré avec un

pH-mètre. (IV-1)-)

-

Le

pH

augmente si [H3O+] diminue

et inversement.

-

La

fonction « log » représente la fonction

logarithme décimal.

-

log 1 =

0 ; log 10 = 1 ; log 10n

= n

-

La

fonction log

est différente de la fonction logarithme népérien noté

ln.

-

C’est

la fonction réciproque de la fonction

f

(x)

= 10x

-

Ainsi :

log (10x) =

x

est équivalent à 10log

(10x)

= x

pour

x > 0

-

La connaissance du

pH permet de

calculer la concentration molaire en ions H3O+.

-

Exemple 1 :

-

pH

= 2,0 ;

-

[H3O+]

= C0

×10–

pH mol

. L–1

-

[H3O+]

= 1,0 × 10–

2 mol

. L–1

-

[H3O+]

= 1,0 × 10–

2 mol

. L–1

-

Le

pH augmente d’une

unité lorsque la concentration

[H3O+]

est divisée par dix.

-

Exemple 2 :

-

On donne l’équation de

la réaction de l’acide sulfurique sur l’eau :

-

H2SO4

(ℓ) + H2O (ℓ) → 2 H3O+

(aq) + SO42–

(aq)

-

Soit

C

la concentration en acide sulfurique (soluté apporté) :

-

C

= 2,0 ×10–2 mol . L–1

-

Quelle est la

concentration des différentes espèces chimiques dans la solution ?

-

En

déduire la valeur du pH de la solution :

|

|

H2SO4

(ℓ) |

+ H2O

(ℓ) |

→ |

2

H3O+

(aq) |

+

SO42–

(aq) |

|

Coefficient

stœchiométriques |

1 |

1 |

|

2 |

1 |

|

Concentration

|

C |

Solvant |

|

2 C |

C |

-

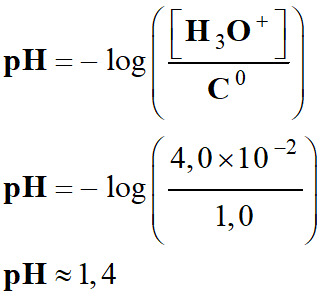

Concentration en ions

oxonium :

-

[H3O+]

=

2 C

= 2 × 2,0 ×10–2 mol . L–1

-

[H3O+]

=

4,0

×10–2 mol . L–1

-

Concentration en ions

sulfate :

-

[SO42–]

=

C = 2,0 ×10–2

mol . L–1

-

Valeur

du pH

de la solution :

-

a)-

Les

indicateurs colorés et le papier

pH.

-

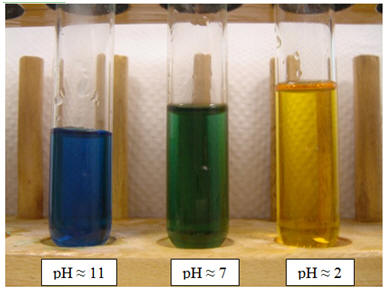

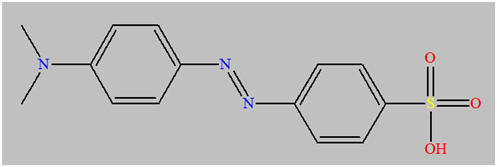

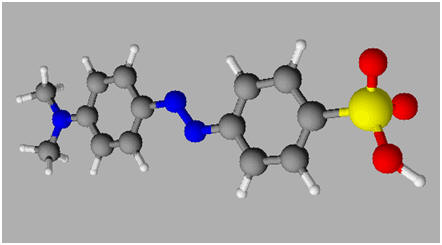

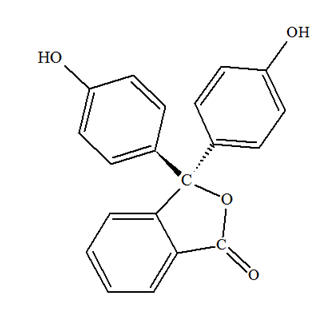

Comme

indicateurs colorés, on utilise, l'hélianthine,

le bleu de bromothymol (B.B.T) et

la phénolphtaléine.

- BBT :

- Formule brute : C27H28Br2O5S

- Les différentes teintes prises par le B.B.T suivant la valeur du pH de la solution :

-

Hélianthine :

-

Phénolphtaléine :

-

L'utilisation des

indicateurs colorés permet de déterminer un encadrement de la valeur du

pH d'une solution.

-

Le

papier pH :

-

Le papier

pH est imbibé d'un

mélange de plusieurs indicateurs colorés, il peut donner une valeur du

pH à 0,5 unité

près.

-

Il est constitué d’une

sonde de mesure reliée à un voltmètre électronique.

-

La sonde de mesure est

constituée d’une électrode de verre et d’une électrode de référence (les deux

électrodes peuvent être combinées ou séparées).

-

La tension

U qui apparaît aux

bornes de la sonde lorsqu’elle est plongée dans une solution aqueuse est une

fonction affine du pH :

-

U

= a pH

+ b.

-

Les grandeurs

a et

b sont des

coefficients positifs qui dépendent de la température de la solution et de

l’état des électrodes.

-

Il est nécessaire

d’étalonner le pH-mètre

avant toute mesure.

-

L’étalonnage du

pH-mètre nécessite

l’utilisation de deux solutions étalons (solutions tampons) de

pH connu.

-

Mesure du

pH :

-

Pour effectuer la

mesure du pH

d’une solution aqueuse, la sonde doit être rincée à l’eau distillée, essuyée

puis plongée dans la solution étudiée.

-

Après agitation et

stabilisation de la mesure, la valeur du pH

est relevée.

Montage permettant d'effectuer un

suivi pH-métrique

lors d'une réaction acido-basique.

(Exemple : on peut

réaliser un dosage

pH-métrique)

c)-

La mesure et sa précision.

-

Dans les conditions

habituelles, au lycée, on peut mesurer un pH,

au mieux, à 0,05 unité près (le plus souvent à 0,1 unité près).

|

Précision de la mesure :

|

-

Application :

-

Déterminer la valeur

de la concentration [H3O+]

sachant que le

pH de la solution

vaut :

-

pH

= 3,9 ;

-

[H3O+]

= C0

×10–

pH mol

. L–1

-

[H3O+]

=

1,0 ×

10–

3,9 mol

. L–1

-

[H3O+]

≈ 1,3 × 10–4 mol

. L–1

2)- Mesure du

pH de différentes

solutions aqueuses.

|

Concentration |

C

mol . L–1 |

10–1 |

10–2 |

10–3 |

10–4 |

10–5 |

10–6 |

10–7 |

10–8 |

|

Acide

éthanoïque |

pH |

2,9 |

3,4 |

3,9 |

4,5 |

5,2 |

6 |

6,79 |

6,98 |

|

Acide

chlorhydrique |

pH |

1,1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

6,79 |

6,98 |

|

|

– log

C/C0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

-

Les solutions d'acide

éthanoïque sont nettement moins acides que celle de l'acide chlorhydrique de

même concentration.

-

la réaction entre

l'acide éthanoïque et l'eau est une réaction rapide mais limitée.

-

Une solution aqueuse

d'acide éthanoïque contient les espèces suivantes :

-

Espèce

majoritaire : CH3COOH

; espèces minoritaires : :

CH3COO–

; H3O+;

-

Espèce

ultra minoritaire : OH–

-

On

donne à la solution aqueuse la formule de l'espèce majoritaire :

CH3COOH

(aq).

QCM r

|

Exercices :

1)- Exercice 04 page 22

Identifier un transfert d’ion hydrogène.

2)- Exercice 05 page 22 :

Identifier les couples acide-base.

3)- Exercice 06 page 22 :

Équation d’une réaction acide-base.

4)- Exercice 08 page 23 :

Calculer le

pH

d’une solution.

5)- Exercice 10 page 23 :

Il en voit de toutes les couleurs.

6)- Exercice 12 page 23 :

Les coraux face à l’acidification des océans.

7)- Exercice 14 page 24 :

Nettoyer à l’ammoniac.

8)- Exercice 17 page 25 : Di

9)- DS N° 01 : Exercice 19

page 26 : L’uréase dans le milieu réactionnel (30 min).

10)- Activité

expérimentale : Désamérisation des olives.

|

|

|