|

Document : Les Alcools. |

|

|

|

|

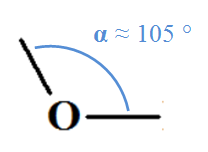

Schéma de Lewis |

|

|

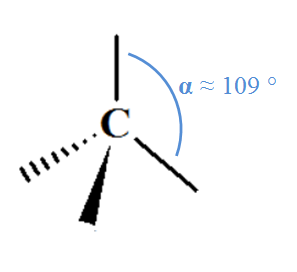

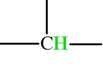

- L'atome de carbone est tétravalent.

- Sa structure géométrique dépend du nombre d'atomes voisins ou de

groupes voisins qu'il possède. - Il peut établir 4 simples liaisons avec 4 atomes voisins :

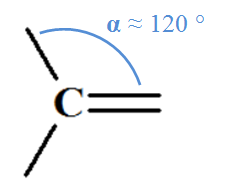

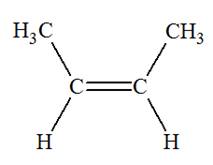

carbone tétragonal. - Il peut établir 2 simples liaisons et une double liaison. - Il

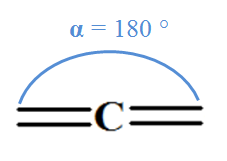

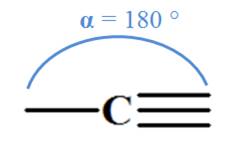

possède alors 3 voisins : Carbone trigonal. - Il peut établir 2 doubles liaisons ou une simple liaison et une triple liaison. - Il possède alors deux voisins. Le

carbone

est digonal. |

|

carbone

tétragonal |

Carbone trigonal |

Carbone digonal |

|

Schéma de Lewis |

|

|

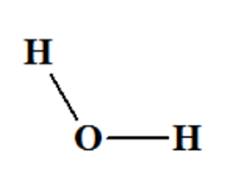

- La valence de l'atome d'oxygène est deux.

- Il peut établir soit deux simples liaisons comme dans la molécule d'eau, soit une double liaison comme dans la molécule de dioxyde de

carbone. |

|

|

|

|

Molécule d’eau |

Molécule de dioxyde de

carbone |

|

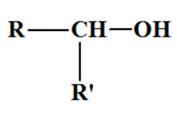

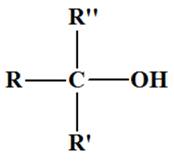

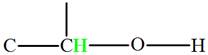

- On appelle alcool tout composé organique possédant un groupe

hydroxyle – OH lié à un atome de carbone tétragonal. - L’atome de carbone lié au groupe hydroxyle est appelé : Atome de

carbone fonctionnel. - Formule générale d’un alcool :

R – OH. - R désigne un groupe alkyle du type :

– Cn

H2n+1

- On distingue : |

|

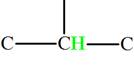

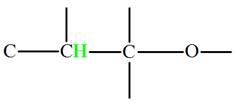

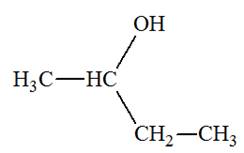

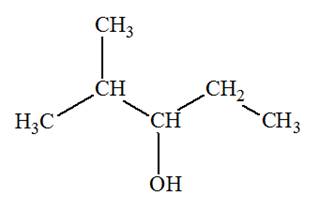

Les alcools primaires |

Les alcools secondaires |

Les alcools tertiaires |

|

L’atome de carbone fonctionnel n’est lié qu’à des atomes d’hydrogène ou à un seul atome de carbone |

L’atome de carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone |

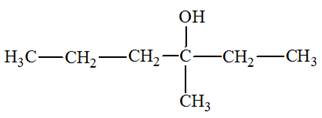

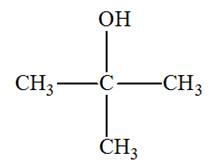

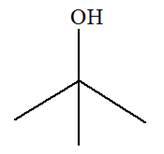

L’atome de carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone |

►

Exemples :

|

Éthanol

|

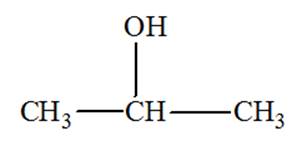

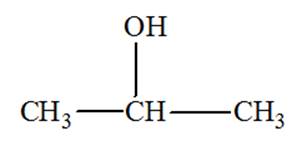

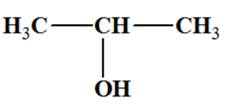

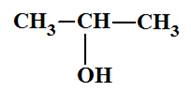

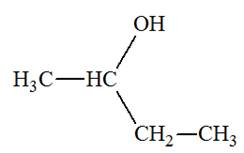

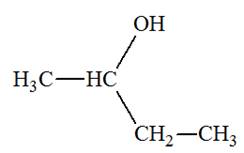

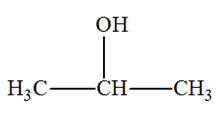

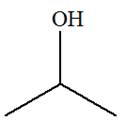

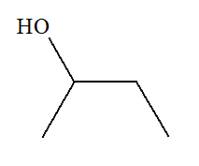

propan-2-ol |

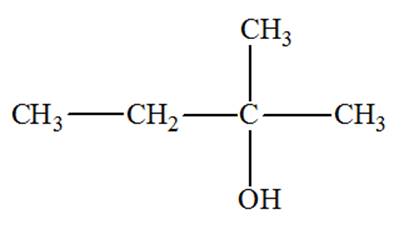

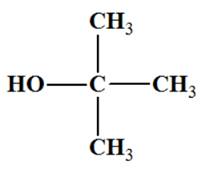

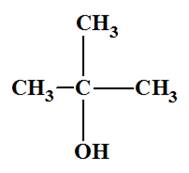

2-méthylpropan-2-ol |

|

CH3

– CH2OH |

|

|

|

- La nomenclature des alcools découle de celle des alcanes.

- On cherche la chaîne carbonée la plus longue contenant l’atome de

carbone qui porte le groupe hydroxyle –

OH. - On met en place la numérotation qui donne à cet atome de carbone

l’indice le plus petit. - On nomme l’alcool grâce au nom de l’alcane correspondant à cette chaîne avec élision du e final que l’on fait suivre du

suffixe

ol affecté de l’indice de position qui lui correspond. -

Exemples : |

|

Nom |

formule semi-développée |

classe |

|

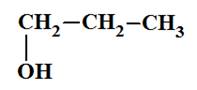

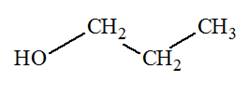

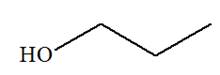

Propan-1-ol |

|

Alcool primaire |

|

Propan-2-ol |

|

Alcool secondaire |

|

2-méthylpropan-2-ol |

|

Alcool tertiaire |

3)- Propriétés

physiques des alcools.

►

Complément :

|

Tous les alcools ont une grande

importance industrielle.

Les

alcools dont la chaîne carbonée comporte moins de 10 atomes

de carbone sont des

liquides incolores à la température ordinaire. La température d'ébullition des

alcools est nettement plus importante que celle des alcanes correspondants. Cette particularité est liée à la

présence du groupe hydroxyle. La plupart des alcools sont

miscibles à l'eau en toutes proportions. Toutefois cette miscibilité décroît

avec la longueur de la chaîne carbonée. La molécule d'un alcool possède deux

parties : Une partie hydrophobe : la chaîne

carbonée Une partie hydrophile : le groupe

hydroxyle. La miscibilité est liée à

l'importance relative de ces deux parties. Les deux alcools les plus importants

sont : L'éthanol (alcool

éthylique) que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Des petites quantités d'éthanol

provoquent un état euphorique. Des doses plus importantes dépriment

gravement le système nerveux :

à

consommer avec modération ! Le méthanol ou alcool de bois

que l'on peut retrouver dans les alcools frelatés. Il provoque la cécité et la mort. On utilise les alcools comme solvant

en pharmacie, en cosmétologie… |

|

- Écrire la formule brute commune à tous les alcools ayant 5 atomes

de carbone et une chaîne saturée non cyclique. - C5H11OH - Écrire leur formule semi-développée, les nommer et préciser leur

classe. |

|

Pentan-1-ol Alcool primaire |

|

|

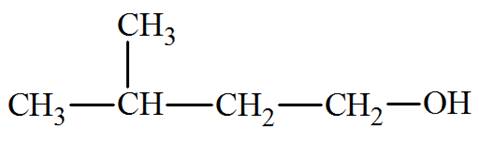

3-méthylbutan-1-ol Alcool primaire |

|

|

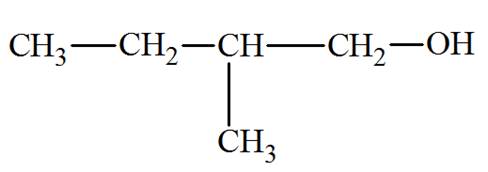

2-méthylbutan-1-ol Alcool primaire |

|

|

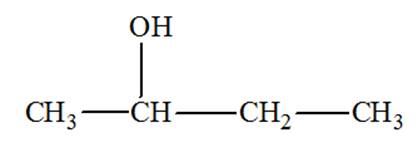

Pentan-2-ol Alcool secondaire |

|

|

Pentan-3-ol Alcool secondaire |

|

|

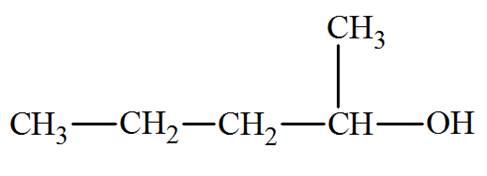

3-méthylbutan-2-ol Alcool secondaire |

|

|

3-méthylbutan-2-ol Alcool tertiaire |

|

|

2,2-diméthylpropan-1-ol Alcool primaire |

|

b)-

Application 2 : Reconnaître la classe d’un alcool.

Énoncé :

|

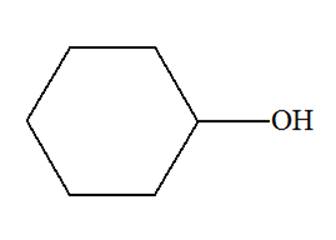

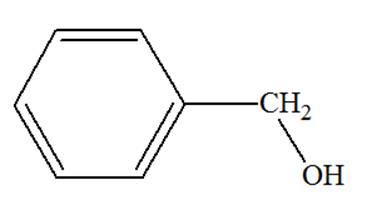

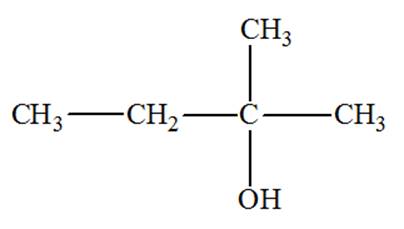

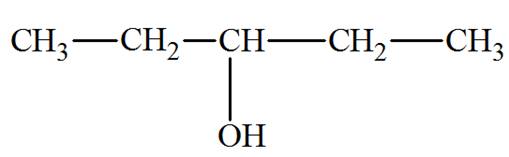

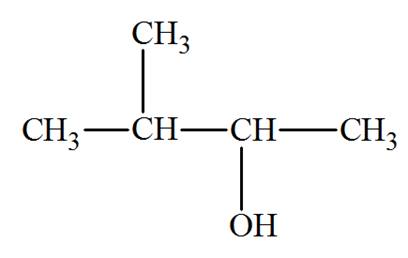

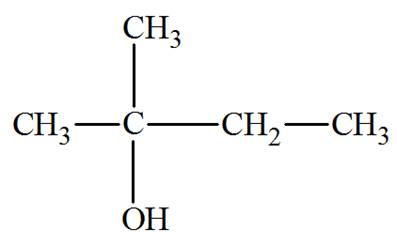

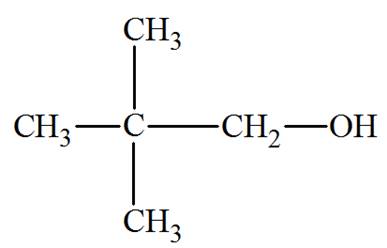

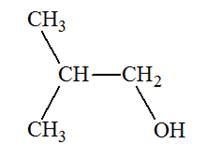

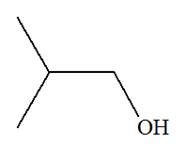

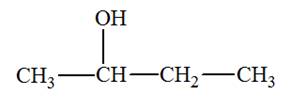

Déterminer la classe des alcools dont

la formule

semi-développée est donnée ci-dessous :   d)-

d)-

e)-

e)-

f)-

f)-

|

Correction :

|

-

Propan–1– ol : Alcool primaire  -

Propan–2–ol : Alcool secondaire -

Butan–2–ol : Alcool secondaire  -

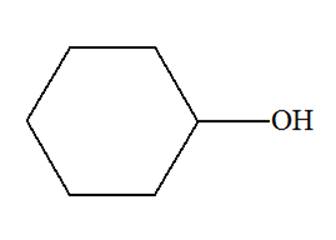

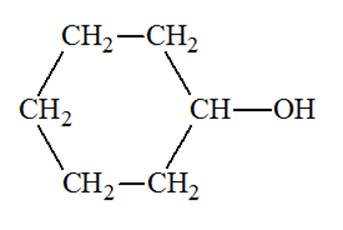

Cyclohexanol : Alcool secondaire -

-

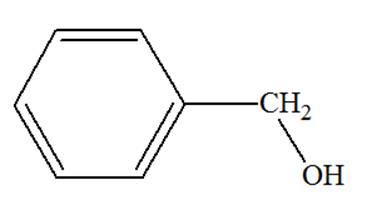

Phénylméthanol : Alcool primaire  -

2–méthylbutan–2–ol : Alcool tertiaire |

c)-

De la structure aux propriétés, cas des alcanes et des alcools.

Exercices.

-

Applications.

1)- Bandes d’absorption caractéristiques.

|

- À chacune des liaisons rencontrées en chimie organique correspond

un domaine de nombre d’ondes

σ bien précis.

- Pour chacune des liaisons rencontrées en chimie organique, les nombres d’ondes correspondant au maximum d’absorption sont donnés dans

le tableau ci-dessous. - Tableau simplifiée : |

|

Liaison |

σ (cm–1) |

Intensité |

|

– O

– Hlibre |

3580 à 3650 |

Forte |

|

– O

– Hlié |

3200 à 3400 |

Forte |

|

|

1415 à 1470 |

Forte |

|

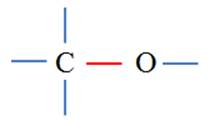

|

1050 à 1450 |

Forte |

|

- Les notations : - L’intensité traduit l’importance de l’absorption.

– O

– Hlibre sans liaison

hydrogène et

– O

– Hlié

avec liaison

hydrogène. Ctri correspond à un carbone trigonal engagé

dans une double liaison. Ctét correspond à un carbone tétragonal engagé

dans quatre liaisons simples. |

2)- Cas de la

liaison O – H ; liaison hydrogène.

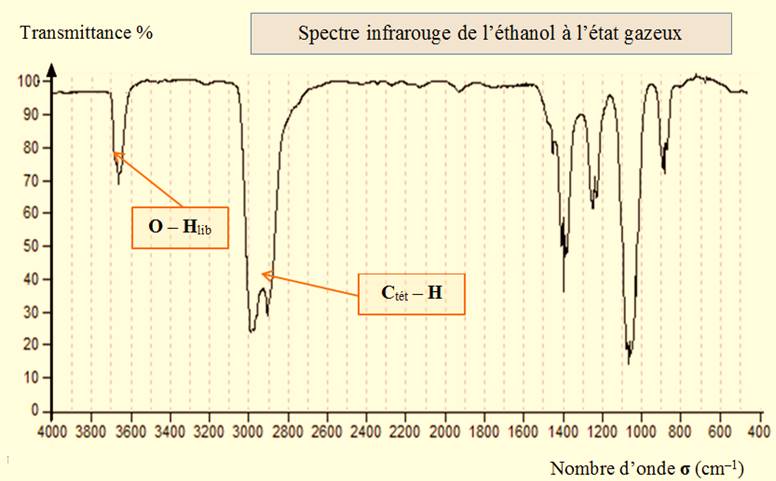

- Spectre de l’éthanol à l’état gazeux :

-

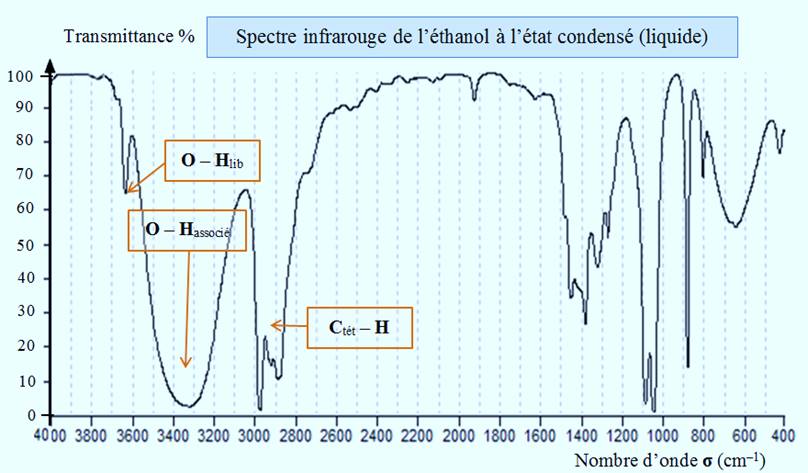

Spectre de l’éthanol à l’état liquide :

|

- Ci-dessus, on peut observer les spectres infrarouges de l’éthanol

à l’état gazeux et à l’état liquide. ►À l’état gazeux : - La liaison

O – H donne une bande moyenne et fine vers 3620

cm–1. - Il n’existe pas de liaison hydrogène entre les molécules

d’éthanol, la liaison O – H est dite libre, que l’on note

O –

Hlib. ►À l’état liquide : - La liaison

O – H se manifeste par une bande d’absorption

forte et large de 3200 cm–1à 3400 cm–1. - Les liaisons hydrogène établies entre les molécules d’éthanol affaiblissent les liaisons covalentes O – H et conduisent à un

abaissement du nombre d’onde

σO – H. - De plus, la bande s’élargit, la liaison

O – H est dans ce

cas dite associée, on la note O – Hassocié. - Ce résultat est général.

et l’élargissement

de la bande d’absorption. |

-

Reconnaître des bandes d’absorption

-

Spectres infrarouges et oxydation

1)- Les valeurs

de déplacement chimique δ sont comprises entre 0 et 14 ppm.

►

Tableau de déplacement chimique

δ (ppm) de quelques

protons :

|

Groupe méthyle

CH3

– |

|

|

Proton |

δ (ppm) |

|

CH3

– C |

0,9 |

|

CH3

– C – O |

1,4 |

|

CH3

– OH |

3,4 |

|

Groupe méthylène –

CH2

– |

|

|

Proton |

δ (ppm) |

|

C – CH2

– C |

1,3 |

|

C – CH2

– C – O |

1,9 |

|

C – CH2

– O – H |

3,6 |

|

Groupe méthyne

|

|

|

Proton |

δ (ppm) |

|

|

1,5 |

|

|

2,0 |

|

|

3,9 |

|

Autres groupes |

|

|

R – OH |

0,5 – 5,5 |

|

|

4,5 – 7,1 |

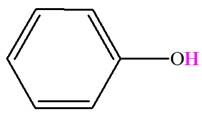

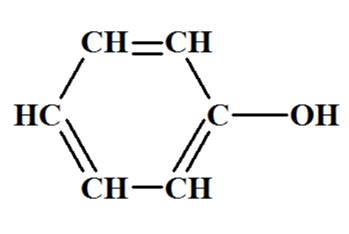

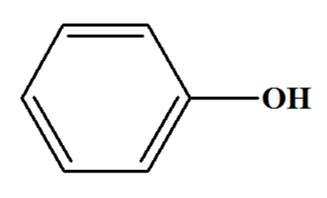

V- Un cas particulier : La

fonction Phénol.

|

Un phénol n’est pas un alcool car le carbone fonctionnel est trigonal. Mais, vis à vis de la formation des esters, on considère qu’un

phénol se comporte comme un alcool.

|

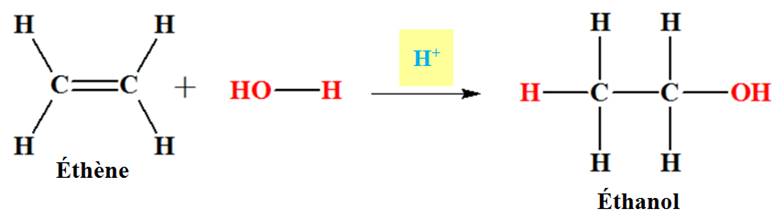

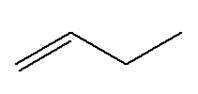

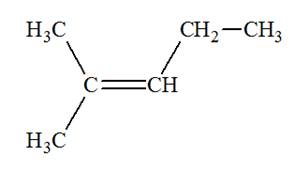

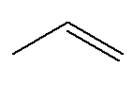

VI- Obtention d'un alcool à

partir d'un alcène.

|

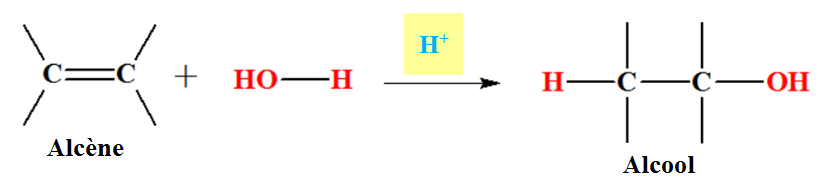

- En présence d’un acide (acide sulfurique le plus souvent), agissant comme catalyseur, l'eau peut s'additionner sur l’éthène pour

conduire à un alcool, l’éthanol. -

Équation de la réaction : |

|

- En présence d’un acide (acide sulfurique le plus souvent), agissant comme catalyseur, l'eau peut s'additionner sur les alcènes pour

conduire à un alcool. -

Équation de la réaction : |

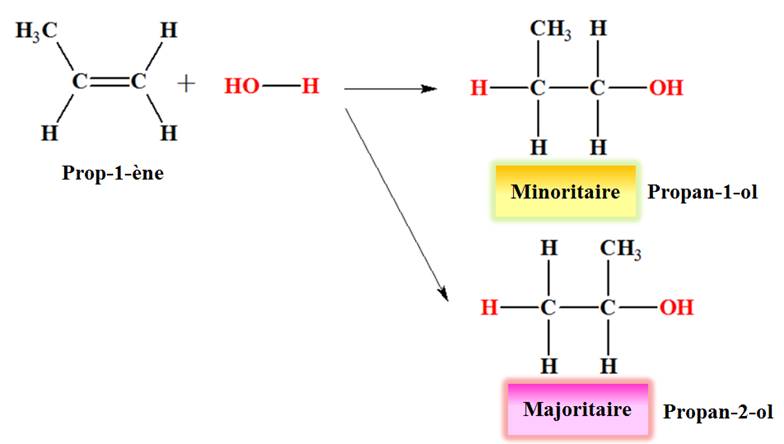

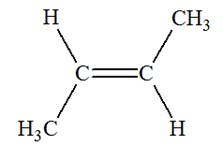

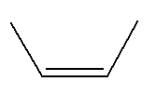

3)- Hydratation

du prop-1-ène.

|

- En présence d’un acide (acide sulfurique le plus souvent), agissant comme catalyseur, l'eau peut s'additionner sur le propa-1-ène pour conduire à deux alcools, le porpan-1-ol (minoritaire) et le

propan-1-ol (majoritaire). |

- Équation de la réaction :

VII-

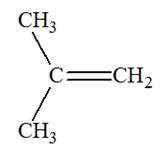

Déshydratation d’alcools :

|

- La déshydratation d’un alcool est une réaction d’élimination

d’une molécule d’eau. |

- Énoncé :

- Correction :

|

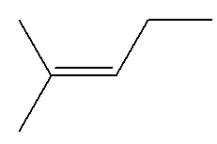

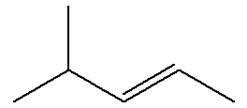

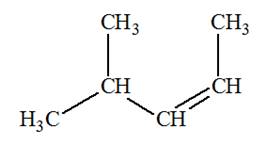

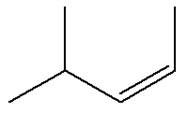

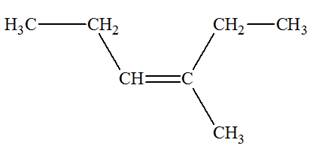

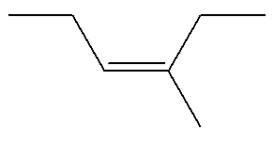

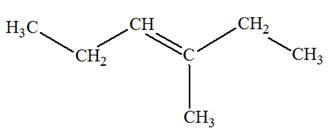

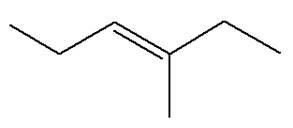

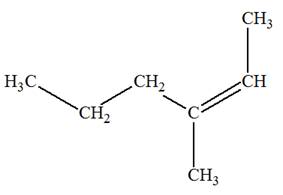

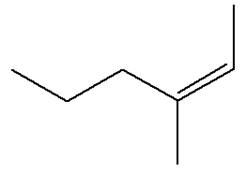

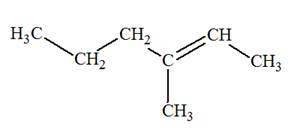

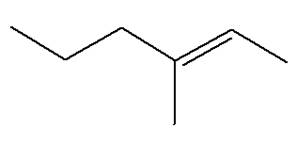

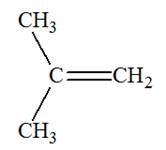

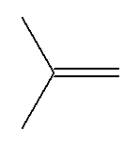

1)-

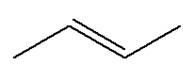

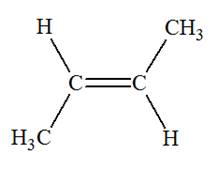

Formules semi-développée et topologique des alcènes:

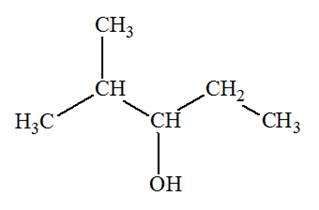

2)-

Formules semi-développée et topologique du (des) alcool(s) :

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

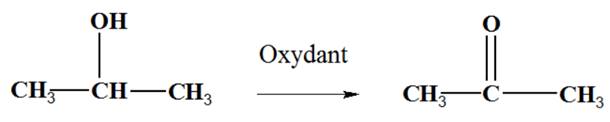

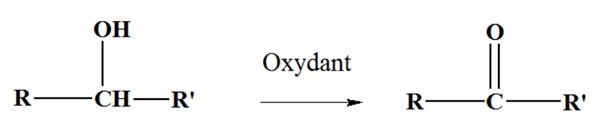

VIII- Oxydation ménagée des

alcools.

|

- Une oxydation ménagée est une oxydation qui s’effectue sans rupture de la chaine carbonée. - La chaine carbonée est conservée. |

►Exemple : lors de la combustion complète de l’éthanol, il

se forme du dioxyde de carbone et de l’eau.

- Écrire l’équation bilan de la réaction :

|

CH3CH2OH

+ 3 O2 →

2 CO2 + 3 H2O |

- Ici, il s’agit d’une oxydation brutale. La chaine carbonée est

détruite.

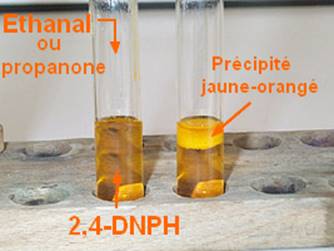

2)- Tests des

aldéhydes et les cétones.

a)-

Test commun : Test à la 2,4 D.N.P.H

|

- La

D.N.P.H est l’abréviation de 2,4‑dinitrophénylhydrazine.

- La solution s’obtient en dissolvant 4g de D.N.P.H (composé solide jaune) dans 20 mL d’acide sulfurique concentré, 30 mL d’eau distillée et

100 mL d’éthanol. ►Expérience :

- 1 à 2 mL de solution de

D.N.P.H - Et ajouter quelques gouttes d’un composé carbonylé (éthanal pour

l’aldéhyde et propanone pour l’acétone), puis agiter. ►Interprétation : - Résultat du test : - Les aldéhydes et les cétones donnent un précipité jaune-orangé

avec la 2,4 D.N.P.H. - Ce test est négatif pour les acides carboxyliques. |

b)-

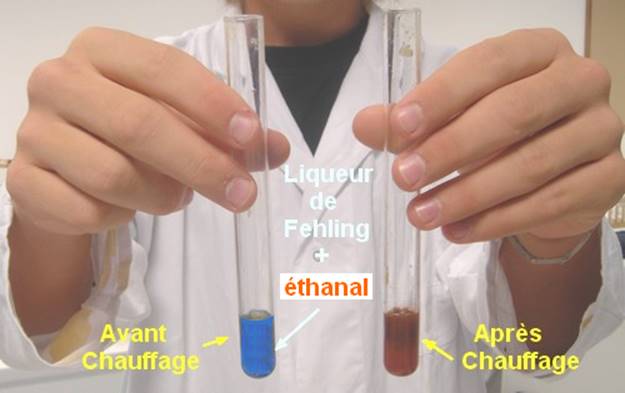

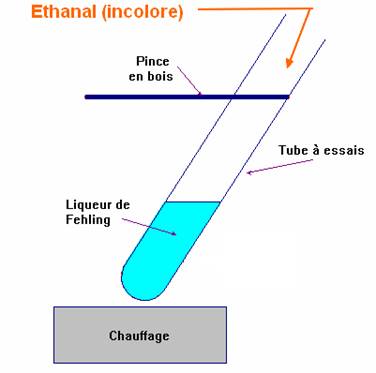

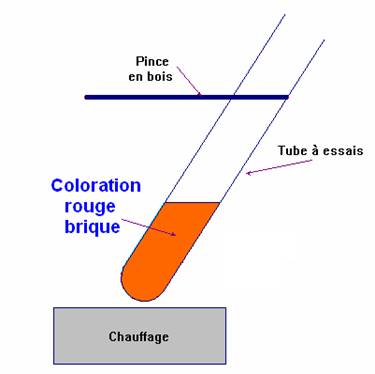

Test à la Liqueur de Fehling.

|

- On mélange une solution de sulfate de cuivre II et une solution

de tartrate double de sodium et de potassium (sels de Seignette).

- La solution obtenue est appelée Liqueur de Fehling.

- C’est une solution basique qui contient des ions

Cu2+ complexés

par les ions tartrate

T2–. - Le complexe obtenu est noté [Cu T2]2–. ►Expérience :

- 2 mL de solution de Liqueur de Fehling. - Ajouter 1mL d’un aldéhyde (éthanal). - Chauffer doucement si nécessaire et agiter (Attention aux

projections). ►Interprétation : - Résultat du test : - Ce test est caractéristique des aldéhydes. - Dans un tube à essai, on verse environ 2mL de liqueur de Fehling (solution de couleur bleue). - On ajoute environ 1mL de la solution

d'éthanal (solution incolore) (aldéhyde). - On chauffe légèrement à la flamme du bec Bunsen en maintenant le

tube avec une pince en bois. - On observe la formation d'un précipité rouge brique dans le tube

contenant l'éthanal. |

|

|

3)- Oxydation

ménagée des alcools primaires.

|

- Première étape : - Dans un tube à essai N° 1 contenant du propan-1-ol, on ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium. - La

coloration violette due aux ions permanganate disparaît progressivement. - On laisse reposer le mélange réactionnel. Il apparaît deux phases. - Une phase organique située au-dessus et une phase aqueuse.

- On prélève un peu de la phase organique que l’on verse dans deux

tubes à essai A et

B. - Dans le tube à essais

A, on réalise le test à la

2,4-D.N.P.H et dans le tube B, le test à la Liqueur de Fehling. - Les deux tests sont positifs. - Questions : - Comment interpréter l’évolution de la coloration dans le mélange

réactionnel ? - Quelle est la nature de l’espèce chimique formée ? - Donner sa

formule semi-développée. - Écrire les demi-équations électroniques (on donne le couple

MnO4- /

Mn2+) - En déduire l’équation chimique correspondante. |

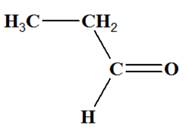

|

- Réponses :

- Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte

violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme les deux tests sont positifs, il s’agit d’un aldéhyde. Comme l’oxydation est ménagée, la chaine carbonée est conservée. On obtient du propanal

- CH3─CH2─CHO

ou

|

|

- Deuxième étape :

- On verse un excès de solution acidifiée de permanganate de potassium dans le tube à essai N° 1 contenant du propan-1-ol. - On observe toujours la disparition de la coloration violette. - Si l’excès

est trop important, la coloration violette persiste. - Si on prélève un peu de solution organique et que l’on réalise

les tests précédents, ils sont tous les deux négatifs. - Comment interpréter la disparition de la coloration lorsque l’on

ajoute un excès de solution de permanganate de potassium ? |

|

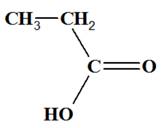

-

Réponses :

- Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte

violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme les deux tests sont négatifs, il ne s’agit ni d’un aldéhyde, ni d’une cétone. Comme l’oxydation est ménagée, la chaine carbonée est conservée. On obtient un

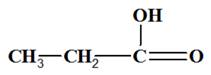

acide carboxylique : l’acide propanoïque - CH3─ CH2─ COOH

ou

|

|

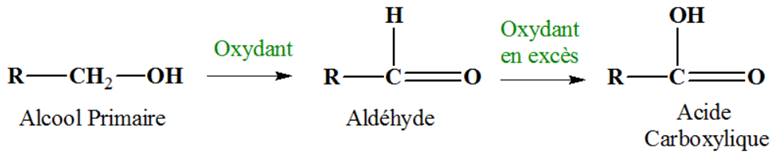

- L’oxydation ménagée d’un alcool primaire donne la formation d’un aldéhyde, puis d’un acide carboxylique si l’oxydant est introduit en

excès. |

4)- Oxydation

ménagée des alcools secondaires.

|

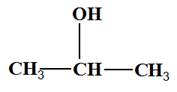

- Dans un tube à essai N°

1 contenant du propan-2-ol, on

ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium. - La coloration violette due aux ions permanganate disparaît

progressivement. - On laisse reposer le mélange réactionnel. Il apparaît deux phases. - Une phase organique située au-dessus et une phase aqueuse.

- On prélève un peu de la phase organique que l’on verse dans deux

tubes à essai A et

B. - Dans le tube à essais

A, on réalise le test à la

2,4-D.N.P.H et dans le tube B, le test à la Liqueur de Fehling. - Le test à la 2,4-D.N.P.H est positif et celui à la Liqueur de

Fehling est négatif. - Questions : - Comment interpréter l’évolution de la coloration dans le mélange

réactionnel ? - Quelle est la nature de l’espèce chimique formée ? - Donner sa

formule semi-développée. - Écrire les demi-équations électroniques (on donne le couple

MnO4- /

Mn2+) - En déduire l’équation chimique correspondante. |

|

- Réponses :

- Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte

violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme le test à la

D.N.P.H est positif, on est en

présence d’un composé carbonylé - Comme le test la Liqueur de Fehling est négatif, il

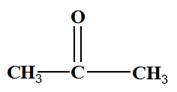

ne s’agit pas d’un aldéhyde. - On est en présence d’une cétone - Comme l’oxydation est ménagée, la chaine carbonée est conservée. - On obtient de la propanone -

|

- L’oxydation d’un alcool secondaire conduit à la formation d’une

cétone.

5)- Oxydation des

alcools tertiaires.

|

- Un alcool tertiaire ne subit pas d’oxydation ménagée. |

IX-

Un polyalcool particulier : le glycérol.

|

- Le glycérol possède trois groupes hydroxyle

– OH. - Ces groupes hydroxyle sont portés par des carbone tétragonaux. - Le glycérol est un triol, il fait partie de

la famille des alcools. - Le

glycérol

est un trialcool

: le propan-1, 2, 3 – triol. |

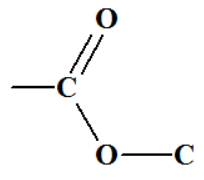

a)-

Formation d’un corps gras et composition d’un corps gras.

|

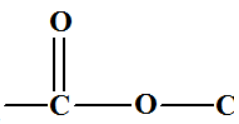

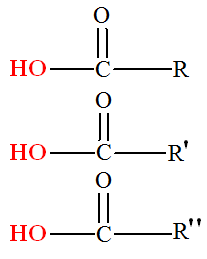

►Les corps gras : - Un corps gras est un triester d'acide gras et du glycérol. - Les

corps gras sont encore appelés triglycérides. - Les triglycérides ou corps gras sont des

triesters des acides gras et du glycérol. - Les triglycérides sont dits simples si

R = R' = R''.

Sinon les triglycérides sont mixtes. - Les triglycérides possèdent trois groupes ester : - Représentation du groupe ester : |

|

|

|

- Représentation des différents constituants.

|

Glycérol |

Corps gras |

Acides gras |

►

Exemples d’acide gras :

|

-

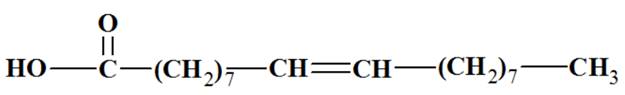

Un acide gras

est un acide carboxylique

à chaîne linéaire, saturée ou non, possédant en général un nombre pair

d'atomes de carbone, entre 4 et 22 - S’il comporte au moins une double liaison, l’acide gras est dit

insaturé. - Il est dit saturé dans le cas contraire : - Exemple :

|

|

Acide gras |

Formule semi-développée |

Formule

simplifiée |

|

Acide α-linolénique |

CH3

– CH2

– (CH = CH – CH2)3

– (CH2)6 – COOH |

C17H29

–

COOH |

|

Acide linoléique |

CH3

–

(CH2)4

–

(CH = CH

–

CH2)2

–

(CH2)6

–

COOH |

C17H31

–

COOH |

|

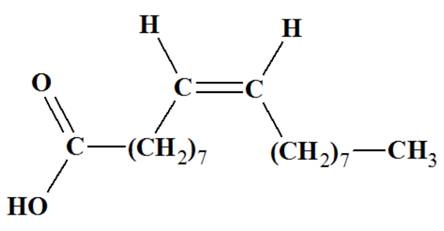

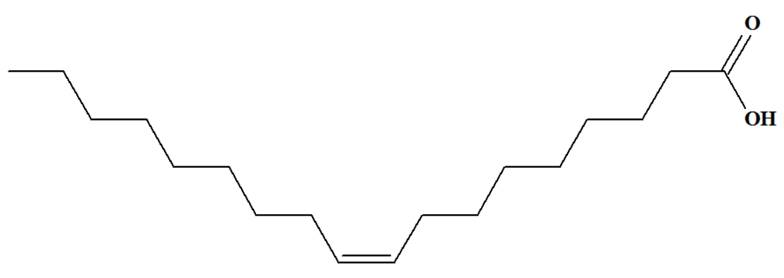

Acide oléique |

CH3

–

(CH2)7

–

CH

= CH

–

(CH2)7

–

COOH |

C17H33

–

COOH |

|

Acide stéarique |

CH3

–

(CH2)16

–

COOH |

C17H35

–

COOH |

-

Acide gras saturé : Acide palmitique :

CH3

– (CH2)14

– COOH

-

Acide gras insaturé :

|

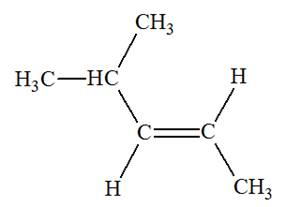

Acide oléique : Quelques

représentations de la molécule. CH3 –

(CH2)7–CH = CH –

(CH2)7 – COOH

Acide (Z)

octadéca-9-énoïque |

►

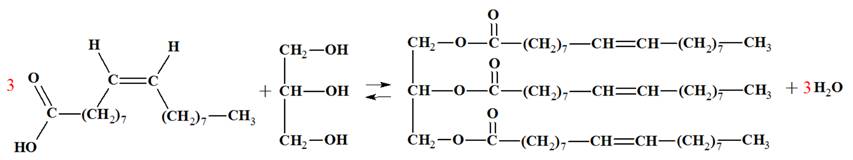

Synthèse d’un corps gras :

|

- C’est une réaction d’estérification : elle résulte de l’action

d’un acide gras sur le glycérol, qui est un trialcool. - Lorsque le glycérol (trialcool : le propan-1, 2, 3 -triol) réagit avec des acides gras (acides carboxyliques), il se forme des triesters,

aussi appelés triglycérides ou lipides. - Exemple : Réaction entre l’acide oléique et le glycérol |

|

|||

| Acide oléique |

Glycérol | Oléine | eau |

|

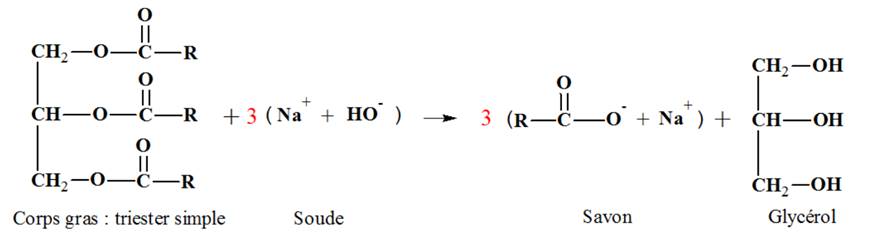

- Le glycérol intervient dans la réaction de saponification. - Le glycérol est un sous- produit de la réaction de

saponification. - Le mot saponification vient du latin sapo qui signifie « savon ». - C’est l’une des plus vieilles réactions chimiques connues. - Elle permet la fabrication des savons à partir d’esters

naturels présents dans les corps gras d’origine animale ou végétale. - Les corps gras font partie de composés organiques, les lipides présents dans les tissus animaux et végétaux. - Ce sont des lipides simples caractérisés par leur insolubilité dans l’eau et leur toucher onctueux. - L’Histoire des corps gras se confond avec celle de l’Humanité. - On retrouve des lampes à huile et des chandelles chez les Égyptiens (3000 ans A.V J.C). - Ils utilisaient les huiles comme lubrifiant : huile de palme, huile d’olive. - Homère mentionne l’usage de l’huile d’olive pour

faciliter le tissage des fibres. - La fabrication du savon était connue du temps des Phéniciens plusieurs siècles avant notre ère. -

Pline (le vieux) décrit

les savons et spécifie même qu’il y en a des durs et des mous. - Ce n’est que vers 1815 que Michel Eugène CHEVREUL (1786-1889) prouve la nature chimique exacte des corps gras. - Il décrit ses travaux dans l’ouvrage paru en 1823 :

Recherche chimique sur les corps gras

d’origine animale. ►Réaction de saponification : - Équation bilan de la réaction de saponification d’un corps gras |

|

-

De la

structure aux propriétés des alcanes et des alcools. -

Les

grandes catégories de réactions chimiques. |

|

|

|

|

ou

ou

ou

ou