|

Chim. N° 05 |

Les Solutions. Cours. |

|

|

Mots clés : Cours de chimie seconde Solutions Aqueuses, dissolution, Dissolution d'une espèce chimique moléculaire, solution de Dakin, concentration massique, titre massique, soluté, solvant, concentration molaire, quantité de matière, masse, volume, dilution , ... |

|

|

|

II- Concentration d’une solution. |

|

III- Préparation de solutions aqueuses. |

|

|

|

|

|

Exercices énoncé avec correction a)- Exercice 1 : Connaître les constituants d’une solution. b)- Exercice 3 : Calculer une concentration massique. c)- Exercice 5 : Calculer une concentration molaire. d)- Exercice 8 : Préparer une solution par dissolution. e)- Exercice 12 : Solution aqueuse pour décontamination de lentilles de contact. f)- Exercice 13 : à boire avec modération. g)- Exercice 15 : diluer un berlingot d’eau de Javel. h)- Exercice 17 : L’arnica : un médicament homéopathique. i)- Exercice 19 : Solution de Dakin. |

I- Dissolution d’une espèce chimique.

|

► Lorsqu’on dissout une espèce chimique dans un liquide on obtient une solution. ► L’espèce chimique dissoute est appelée le soluté. ► Le liquide dans lequel on dissout l’espèce chimique est appelé le solvant. ► Si le solvant utilisé est l’eau, on obtient une solution aqueuse. |

![]() Dissolution du sucre (le

glucose) dans l’eau C6H12O6

(s).

Dissolution du sucre (le

glucose) dans l’eau C6H12O6

(s).

- On obtient une solution sucrée qui est une solution aqueuse qui contient des molécules de glucose C6H12O6 (aq).

![]() Dissolution du permanganate

de potassium dans l’eau KMnO4 (s).

Dissolution du permanganate

de potassium dans l’eau KMnO4 (s).

- On obtient une solution aqueuse colorée (violette) qui contient des ions permanganate MnO4– (aq) et des ions potassium K+(aq).

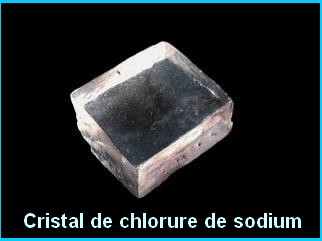

![]() Dissolution de chlorure de

sodium dans l’eau NaCl (s).

Dissolution de chlorure de

sodium dans l’eau NaCl (s).

- On obtient une solution aqueuse salée qui contient des ions chlorure Cl– (aq) et des ions sodium Na+(aq).

|

► Remarque : dans l’eau, on peut dissoudre des solides, des liquides ou des gaz. |

|

Solides |

Liquide |

Gaz |

|

Glucose |

éthanol |

Dioxygène |

|

Chlorure de sodium |

|

Dioxyde de carbone |

- Certaines espèces chimiques sont insolubles dans l’eau comme le sable, l’huile.

- Une espèce chimique est insoluble dans l’eau si on la retrouve tel quelle en présence d’eau.

- Exemple : le diiode est très peu soluble dans l’eau.

- Le soluté n’est pas totalement dissous.

-

-

-

- Exemple : on ne peut pas dissoudre plus de 350 g de chlorure de sodium pour disposer d’un litre de solution à 25 ° C.

-

-

- Une solution est saturée lorsque le soluté introduit n’est pas totalement dissous.

- Une solution dans laquelle après agitation, tout le soluté solide introduit n’a pas disparu, est une solution saturée.

|

► Une solution est un liquide homogène contenant plusieurs constituants. ► L’espèce chimique mise en solution peut être constituée de : ► Molécules (solide moléculaire, liquide ou gaz) ► D’ions (solides ioniques). |

- Le soluté est ionique si la solution obtenue est formée d’ions parmi des molécules d’eau.

- C’est le cas de la solution aqueuse de sulfate de cuivre II.

- La solution contient des ions cuivre II, Cu2+ (aq) et des ions sulfate SO42– (aq).

- Lors de la réalisation de la solution avec le cristal ionique, le soluté réagit avec l’eau.

- Le soluté est moléculaire si la solution obtenue contient des molécules de soluté (soluté moléculaire) et des molécules d’eau.

- Lors de la réalisation de la solution, le soluté ne réagit pas avec l’eau.

-

- La solution de saccharose contient des molécules de saccharose et celle de diiode contient des molécules de diiode et bien sur des molécules de solvant : l’eau.

- Remarque : il se peut que le soluté moléculaire réagisse partiellement avec l’eau pour donner des ions.

- La solution aqueuse contient alors : des ions et des molécules de soluté n’ayant pas réagi.

- En conséquence :

|

► De manière générale, une solution aqueuse peut contenir ► des molécules ► des ions ► des molécules et des ions. |

- Pour séparer le soluté du solvant, il faut effectuer :

- Soit une distillation,

- Soit une évaporation.

II- Concentration d’une solution.

1)- Concentration massique ou teneur massique.

a)- Définition :

|

► La concentration massique d’une espèce chimique est la masse de cette espèce chimique dissoute dans un litre de solution |

- Relation :

|

Cas d’une espèce chimique A |

|

|

|

► t (A) concentration massique en soluté apporté en g / L ► m (A) masse de soluté apporté en g. ► V = V sol volume de la solution aqueuse obtenue en L. |

- Exemple : Étiquette d’une eau minérale.

|

Eau de source de montagne |

|

|

Analyse moyenne |

|

|

Calcium (Ca2+) |

64,5 mg / L |

|

Magnésium (Mg2+) |

3,5 mg / L |

|

Sodium (Na+ ) |

12,0 mg / L |

|

Potassium (K+ ) |

0,5 mg / L |

|

Fluorure (F

– ) |

< 0,1 mg / L |

|

Hydrogénocarbonate (HCO3– ) |

195,0 mg / L |

|

Chlorure (Cl– ) |

20,0 mg / L |

|

Sulfate (SO42 – ) |

6,0 mg / L |

|

Nitrate (NO3– ) |

2,5 mg / L |

|

Nitrite (NO2– ) |

< 0,05 mg / L |

|

Résidu sec à 180 ° C : 223,0 mg / L |

|

- L’étiquette donne la concentration massique des ions présents dans l’eau minérale.

a)- Définition.

|

► La concentration molaire d’une espèce chimique en solution est la quantité de matière de soluté présente dans un litre de solution. |

- Relation :

|

Cas d’une espèce chimique A |

|

|

|

► C (A) concentration molaire en soluté apporté en mol / L ► n (A) quantité de matière de soluté apporté en mol. ► V = V sol volume de la solution aqueuse obtenue en L. |

- Exemple :

- Les résultats d’analyses médicales indiquent les concentrations massiques et molaires des espèces chimiques dosées dans le sang.

3)- Relation entre quantité de matière, masse, volume et concentrations.

- On considère l’espèce chimique A de masse molaire M (A).

- On peut écrire les trois relations suivantes :

|

Cas d’une espèce chimique A |

|

|

|

► n (A) quantité de matière de l’espèce A en mol. ► m (A) masse de l’espèce A en g. ► M (A) masse molaire de l’espèce A en g / mol |

|

|

► C (A) concentration molaire en soluté apporté en mol / L ► n (A) quantité de matière de soluté apporté en mol.

►

V = Vsol

volume de la solution aqueuse obtenue en L. |

|

|

► t (A) concentration massique (titre massique) en soluté apporté en g / L ► m (A) masse de soluté apporté en g.

►

V = Vsol

volume de la solution aqueuse obtenue en L. |

- On en déduit la relation liant la concentration massique et la concentration molaire.

-

ou

ou

- Cas d’une solution qui contient des molécules de soluté X.

- Il y a deux façons de noter la concentration :

- Soit CX ou [X] .

- Exemple :

- Pour une solution aqueuse de diiode de concentration 0,020 mol / L, on peut écrire :

- C (I2)

≈ 0,020 mol / L ou [

I2]

≈ 0,020 mol / L

- Car la solution aqueuse contient des molécules de diiode parmi des molécules d’eau.

- Cas d’une solution ionique.

- Exemple : une solution aqueuse de sulfate de cuivre II.

- C (CuSO4) ≈ 0,020 mol / L ou [Cu2+ ] ≈ 0,020 mol / L et [SO42 –] ≈ 0,020 mol / L

- Mais l’écriture : [CuSO4] ≈ 0,020 mol / L n’a pas de sens car la molécule de formule CuSO4 n’existe pas.

- Le cristal de sulfate de cuivre II de formule CuSO4 est un cristal ionique dans lequel il y a en proportion, un ion cuivre II pour un ion sulfate.

-

- La solution aqueuse obtenue contient autant d’ions cuivre II que d’ions sulfate.

5)- Calcul d’une concentration.

- Application 1 :

|

L’éthanol est un alcool que l’on retrouve dans les boissons alcoolisées. Sa formule brute est C2H6O. L’éthanol a une structure moléculaire. Donner sa formule développée et sa formule semi-développée. Dans une fiole jaugée de 100 mL, on introduit 0,020 mol d’éthanol, Puis on complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.

- Calculer la concentration en éthanol de la solution obtenue. |

- Réponse :

- Concentration en éthanol de la solution obtenue.

-

-

Application 2 :

|

on

dissout une masse m = La solution obtenue a un volume V = 100 mL. - Calculer la concentration molaire en glucose de la solution préparée.

- M (C6H12O6)

= |

- Réponse :

- Dans un premier temps, il faut déterminer la quantité de matière de glucose utilisé

- Quantité de matière de glucose utilisé :

- ![]() (1)

(1)

- Avec n quantité de matière en mol, m la masse du morceau de sucre en g et M la masse molaire du glucose en g / mol.

- Concentration en glucose de la solution :

- ![]() (2)

(2)

- en combinant (1) et (2) :

-

III- Préparation de solutions aqueuses.

- La balance qui sert à peser les espèces chimiques solides et liquides.

- Les capsules et verres de montre qui peuvent contenir des solides (on les utilise lors des pesées)

- Les récipients comme les béchers et erlenmeyers qui peuvent contenir des espèces chimiques liquides ou des solutions aqueuses.

- La verrerie qui permet la mesure du volume d’une solution :

-

- Une pipette simple pour ajuster les volumes et une pissette d’eau distillée.

2)- Dissolution d’une espèce solide moléculaire.

- Application 3 :

|

On souhaite préparer un volume V = 100 mL d’une solution aqueuse de glucose de concentration : C = 0,100 mol / L à partir de glucose solide.

- M (C6 H12O6) = - Indiquer le matériel utilisé et donner le mode opératoire. - Déterminer la masse de glucose nécessaire à la préparation de la solution. |

- Réponse :

- Matériel utilisé : une balance pour peser le glucose, un verre de montre, un entonnoir, une fiole jaugée de 100 mL et de l’eau distillée.

![]() Mode opératoire :

Mode opératoire :

- On pèse la masse m de soluté au moyen d’une balance. .

-

- On introduit le solide dans une fiole jaugée de volume V = 100 mL en utilisant un entonnoir.

- On rince le récipient utilisé et l’entonnoir avec une pissette d’eau distillée.

- L’eau de rinçage doit couler dans la fiole jaugée.

- On remplit la fiole jaugée environ aux trois quarts avec de l’eau distillée et on agite pour accélérer la dissolution et homogénéiser la solution.

- On complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.

- On ajuste le niveau avec une pipette simple.

- On bouche et on agite pour homogénéiser.

- Masse de glucose nécessaire :

- On connaît la concentration C de la solution et son volume V.

- On peut en déduire la quantité de matière nécessaire : n = C . V (1)

- Masse de glucose nécessaire : m = n . M (2)

- En combinant (1) et (2) : m = C . V . M

- Application numérique :

- m ≈ 0,100 x 0,100 x 180

- m ≈ 1,80 g

- Schématisation des différentes étapes :

|

Protocole |

|

|

|

|

|

Fiole jaugée de 100 mL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3)- Dilution d’une solution aqueuse.

- Diluer une solution, c’est en ajoutant du solvant, préparer une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale.

- Lors d’une dilution, la concentration molaire du soluté diminue, mais sa quantité de matière ne change pas.

- On dit qu’au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve.

- La solution de départ est appelée la solution mère et la solution diluée est appelée la solution fille.

-

- si A représente l’espèce présente dans la solution.

-

-

- la quantité de matière de soluté présente dans la solution mère : n (A) = C1 . V1 (1)

- la quantité de matière de soluté présente dans la solution fille : n (A) = C2 . V2 (2)

- Conséquence :

![]()

- Avec obligatoirement V1 < V2 .

- Le facteur de dilution

![]() , F est toujours supérieur à 1.

, F est toujours supérieur à 1.

b)- Réalisation pratique d’une dilution.

- La dilution nécessite d’effectuer des mesures précises de volumes.

- On utilise pour ces opérations le matériel suivant :

- Burette graduée, ou pipette graduée ou jaugée, fiole jaugée.

- Application 4 :

|

On désire préparer une un volume V1 = 200 mL d’une solution de diiode de concentration C1 = 1,0 x 10‑3 mol / L à partir d’une solution mère de diiode de concentration C = 2,0 x 10-2 mol / L. - Déterminer le volume de solution mère nécessaire à la préparation de la solution. - Indiquer le matériel utilisé et donner le mode opératoire. |

- Réponse :

- Au cours de la dilution, il y a conservation de la quantité de matière de soluté :

- Si on note n la quantité de matière de soluté utilisé :

-

- Matériel :

- Récipient : bécher ou erlenmeyer.

- Matériel permettant la mesure précise de volumes :

- Une pipette jaugée de 10 mL munie de sa propipette.

- Une fiole jaugée de 200 mL

- Pipette simple pour ajuster le volume.

- Solutions : solution mère et pissette d’eau distillée.

![]() Mode opératoire :

Mode opératoire :

- On verse un peu de solution mère dans un bécher (on ne pipette jamais dans le récipient qui contient la solution mère).

- On prélève le volume V = 10 mL à l’aide d’une pipette jaugée munie de sa propipette.

- On verse le volume V = 10 mL dans une fiole jaugée de 200 mL.

- On remplit la fiole jaugée environ aux trois quarts avec de l’eau distillée. On mélange.

- On complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.

- On ajuste le niveau avec une pipette simple.

- On bouche et on agite pour homogénéiser.

- Schématisation des différentes étapes :

|

Verser suffisamment de solution Mère dans un bécher |

Deuxième étape : On prélève le volume nécessaire de solution Mère à l’aide d’une pipette jaugée munie de sa propipette |

Troisième étape : On verse le volume nécessaire de solution dans la fiole jaugée de volume approprié.. |

|

On ne pipette jamais directement dans le flacon qui contient la solution Mère |

|

|

|

Quatrième étape : On ajoute de l’eau distillée et on agite, mélanger et homogénéiser |

Cinquième étape : On complète avec une pissette d’eau distillée jusqu’au trait de jauge. |

Sixième étape : on agite pour homogénéiser. La solution est prête. |

|

|

|

|

1)- QCM : Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

|

|

2)- Exercices : Exercices énoncé avec correction

a)- Exercice 1 : Connaître les constituants d’une solution.

b)- Exercice 3 : Calculer une concentration massique.

c)- Exercice 5 : Calculer une concentration molaire.

d)- Exercice 8 : Préparer une solution par dissolution.

e)- Exercice 12 : Solution aqueuse pour décontamination de lentilles de contact.

f)- Exercice 13 : à boire avec modération.

g)- Exercice 15 : diluer un berlingot d’eau de Javel.

h)- Exercice 17 : L’arnica : un médicament homéopathique.

i)- Exercice 19 : Solution de Dakin.

|

|