|

Chim. N° 08 |

Les Groupes caractéristiques. Cours. |

|

|

|

Programme 2011 :

Chim. N° 06 De la structure aux propriétés des alcanes et des

alcools.

Chim. N° 08 Composés organiques oxygénés.

Chim. N° 09 Synthèses organiques. Programme 2011 :

Physique et

Chimie

Programme 2020 :

Physique et chimie

|

IV - Les acides carboxyliques.

|

|

VI- Les composés halogénés ou les halogénures d’alkyle.

|

|

VII- Oxydation ménagée des alcools. 2)- Oxydation ménagée des alcools primaires. |

|

|

|

QCM Les alcanes et les alcools 01 : Questy Les Alcanes et les alcools 01 : Tableau Les Alcanes et les alcools 02 : Questy Les Alcanes et les alcools 02 : Tableau Composés oxygénés 01 : Tableau. |

|

1)- Exercice 1 page 228. |

|

2)- Exercice 3 page 228. |

|

3)- Exercice 4 page 228. |

|

4)- Exercice 6 page 228. |

Pour aller plus loin :

|

Logiciel pour la construction de molécule |

Chemsketch | Gratuit |

|

Mots clés : groupes fonctionnels ; alcools ; aldéhydes ; cétones ; acides carboxyliques ; amines ; composés halogénés ; ... |

|

|

|

- Un groupe fonctionnel (ou caractéristique) est un atome ou un groupement d’atomes qui confère des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. - Les composés ayant le même groupe fonctionnel appartiennent à une même famille et ils ont des propriétés chimiques analogues. |

|

Définition générale d'un alcool : On appelle alcool tout composé organique possédant un groupe hydroxyle – OH lié à un atome de carbone tétragonal. Formule générale d’un alcool : R – OH |

- Exemple : l'éthanol : CH3 – CH2 – OH

- On distingue :

|

Les alcools primaires |

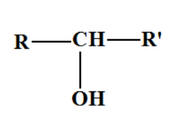

Les alcools secondaires |

Les alcools tertiaires |

|

R – CH2OH ou

L’atome de carbone fonctionnel n’est lié qu’à des atomes d’hydrogène ou à un seul atome de carbone |

L’atome de carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone |

L’atome de carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone |

- Exemples :

|

Éthanol |

propan-2-ol |

2-méthylpropan-2-ol |

|

CH3 – CH2OH |

|

|

- Complément :

|

Tous les alcools ont une grande importance industrielle.

Les alcools dont la chaîne carbonée comporte moins de 10 atomes de carbone sont des liquides incolores à la température ordinaire. La température d'ébullition des alcools est nettement plus importante que celle des alcanes correspondants. Cette

particularité est liée à la présence du groupe hydroxyle. La plupart des alcools sont miscibles à l'eau en toutes proportions. Toutefois cette miscibilité décroît avec la longueur de la chaîne carbonée.

La molécule d'un alcool possède

deux parties : Une partie

hydrophobe : la chaîne

carbonée

Une partie hydrophile : le groupe

hydroxyle. La miscibilité est liée à

l'importance relative de ces deux parties. Les deux alcools les plus importants

sont : L'éthanol (alcool éthylique) que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Des petites quantités d'éthanol provoquent un état euphorique. Des doses plus importantes dépriment gravement le système nerveux :

à consommer avec modération ! Le méthanol ou alcool de bois que l'on peut retrouver dans les alcools frelatés.

Il provoque la cécité et la

mort. On utilise les alcools comme solvant en

pharmacie, en cosmétologie… |

|

Méthode : - On cherche la chaîne carbonée la plus longue contenant l’atome de carbone qui porte le groupe hydroxyle : – OH. - On met en place la numérotation qui donne à cet atome de carbone l’indice le plus petit. - On nomme l’alcool grâce au nom de l’alcane correspondant à cette chaîne avec élision du e final que l’on fait suivre du suffixe ol affecté de l’indice de position qui lui correspond. |

- Exemples :

|

Nom |

formule semi-développée |

Classe |

|

Propan-1-ol |

|

Alcool primaire |

|

Propan-2-ol |

|

Alcool secondaire |

|

2-méthylpropan-2-ol |

|

Alcool tertiaire |

III-

Les aldéhydes et les cétones.![]()

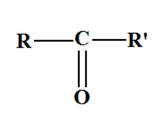

- Les aldéhydes et les cétones sont des composés carbonylés.

- Ils possèdent le groupe caractéristique :

|

|

|

|

|

Groupe

carbonyle |

Aldéhydes |

Cétones |

- Le carbone fonctionnel est trigonal.

|

Nomenclature des aldéhydes : - Le nom d'un aldéhyde dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné, en remplaçant le e final par la terminaison al. - Le carbone fonctionnel est toujours en bout de chaîne et porte le numéro 1. |

|

Nomenclature des cétones : - Le nom d'une cétone dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné, en remplaçant le e final par la terminaison one précédée de la position du groupe carbonyle dans la chaîne principale. - Le carbone fonctionnel ne peut pas être en bout de chaîne. |

- Le méthanal

: Il est gazeux à la température ordinaire

(θeb

= –

- La solution à 37 % dans l'eau, donne le formol qui permet la conservation des spécimens et sert à la fabrication de la bakélite et du formica.

- Éthanal : ou acétaldéhyde ou aldéhyde acétique.

- Il a une odeur de pomme

(θeb

=

- Il sert à la fabrication de l'acide éthanoïque ou acide acétique.

- L'acétone ou propanone sert comme solvant (dissolvant pour le rouge à ongle).

|

butanal |

2-méthylbutanal |

|

|

|

|

pentan-3-one |

propanone (acétone). |

|

|

4)- Tests des aldéhydes et des cétones.

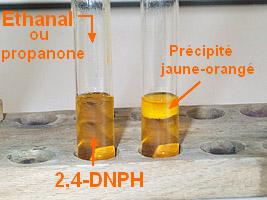

a)- Test commun : Test à la 2,4 D.N.P.H

|

La D.N.P.H est l’abréviation de 2,4‑dinitrophénylhydrazine. Prépartion de la solution test : - La solution s’obtient en dissolvant 4g de D.N.P.H (composé solide jaune) dans 20 mL d’acide sulfurique concentré, 30 mL d’eau distillée et 100 mL d’éthanol. |

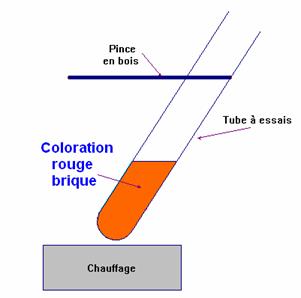

![]() Dans un tube à essais introduire :

Dans un tube à essais introduire :

- 1 à 2 mL de solution de D.N.P.H

- Et ajouter quelques gouttes d’un composé carbonylé (éthanal pour l’aldéhyde et propanone pour l’acétone), puis agiter.

- Les aldéhydes et les cétones donnent un précipité jaune-orangé avec la 2,4 D.N.P.H.

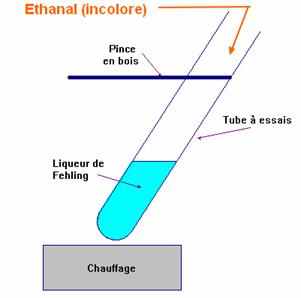

b)- Test à

|

Préparation de la solution test : - On mélange une solution de sulfate de cuivre II et une solution de tartrate double de sodium et de potassium (sels de Seignette). - La solution obtenue est appelée Liqueur de Fehling. - C’est une solution basique qui contient des ions Cu2+ complexés par les ions tartrate T2–. - Le complexe obtenu est noté [Cu T2]2–.

Complexe plan-carré : Il empèche la formation du précipité d'hydroxyde de cuivre II : Cu (OH)2 (s) Ion tartrate en 3 D :

|

- Ce test est caractéristique des aldéhydes.

- Dans un tube à essai, on verse environ 2mL de liqueur de Fehling (solution de couleur bleue).

- On ajoute environ 1mL de la solution d'éthanal (solution incolore) (aldéhyde).

- On chauffe légèrement à la flamme du bec Bunsen en maintenant le tube avec une pince en bois.

- On observe la formation d'un précipité rouge brique dans le tube contenant l'éthanal.

- Les acides carboxyliques possèdent en commun le groupe caractéristique : – COOH

|

|

|

R – COOH |

|

Groupe

carboxyle |

Formule

générale |

Autre

formulation |

- Le carbone fonctionnel est trigonal et il est lié à deux atomes d'oxygène.

|

Nomenclature des acides carboxyliques : - Le nom de l'acide carboxylique dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné en remplaçant le e final par la terminaison oïque, le tout étant précédé du mot acide. - Le carbone fonctionnel est toujours en bout de chaîne et porte le numéro 1. |

|

Acide

méthanoïque (acide

formique) |

Acide

éthanoïque (acide

acétique) |

|

|

|

|

Acide

propanoïque |

Acide

benzoïque |

|

|

|

- Les acides carboxyliques saturés dont la chaîne carbonée comprend moins de 9 atomes de carbone sont des liquides incolores à l'odeur piquante et désagréable.

- D'autant plus désagréable que la chaîne carbonée est longue.

- Ils sont assez solubles dans l'eau grâce au caractère hydrophile du groupe fonctionnel carboxyle.

- Les acides à longue chaîne carbonée sont peu solubles dans l'eau.

- Le caractère hydrophobe de la chaîne carbonée devient prépondérant.

- Les solutions aqueuses ont un pH < 7, d'où le nom d'acide.

- L'acide méthanoïque (acide formique : formica fourmis), l'acide éthanoïque (acide acétique : acetum : vin aigre)

- Acide butanoïque ou butyrique qui donne au beurre rance son odeur caractéristique.

- L'acide pentanoïque ou valérique (odeur des racines de la valériane du latin Valère être fort),

- Les acides hexanoïques ( caproïques), octanoïques (capryliques), décanoïques (capriques) sont responsables de l'odeur insupportable des chèvres.

- On appelle amine tout composé organique obtenu en remplaçant dans la molécule d’ammoniac NH3, un, deux ou trois atomes d’hydrogène par un, deux ou trois groupes alkyles.

- On distingue les amines primaires, les amines secondaires et les amines tertiaires.

- Formule générale : R – NH2

- Nomenclature :

|

Nomenclature des amines primaires : - On nomme l’amine à partir du nom de l’alcane R – H correspondant, avec élision du e, que l’on fait suivre de la terminaison amine en précisant la position du groupe – NH2 . |

- Exemples :

|

éthanamine |

CH3 – CH2 – NH2 |

|

Propan-1-amine |

CH3 – CH2 – CH2 – NH2 |

|

Propan-2-amine |

|

|

2-méthylpropan-2-amine

|

|

3)- Les amines secondaires et tertiaires symétriques.

- Formule générale :

|

R – NH – R |

|

|||||||||||||||

- Nomenclature :

|

Nomenclature des amines secondaires et tertiaires symétriques : - On fait suivre le nom de l’alkyle R – précédé de di ou tri, de la terminaison amine. |

- Exemples :

|

Diméthylamine

Ou

N-méthylméthanamine |

CH 3 – NH – CH 3 |

|

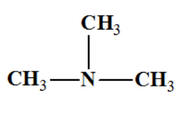

Triméthylamine

Ou

N,N-diméthylméthanamine |

|

4)- Les animes secondaires et tertiaires non symétriques.

- Formule générale :

|

R – NH – R' |

|

|||||||||||||||

- Nomenclature :

|

Nomenclature des amines secondaires et tertiaires non symétriques : - On les nomme comme des dérivés de substitution sur l’azote de l’amine R – NH2 où R – est le groupe le plus long. - On écrit le ou les groupes substituants sur l’azote dans l’ordre alphabétique, précédés de la lettre N et suivis du nom de l’amine R – NH2. |

- Exemples :

|

N-méthyléthanamine |

CH3 – NH – CH2 – CH3 |

Amine secondaire |

|

N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine |

|

Amine tertiaire |

|

N-éthyl-N-méthylpropan-2-amine |

|

Amine tertiaire |

VI-

Les composés halogénés ou les halogénures d’alkyle.![]()

- On appelle halogénures d’alkyle tout composé organiques possédant un atome d’halogène ( Cl, Br, I, F) lié à un atome de carbone par une simple liaison.

- Formule générale :

|

R

– X |

R – Cl |

|

R – Br |

|

|

R

– I |

|

|

R

– F |

- Nomenclature :

|

Nomenclature des halogénures d'alkyle : - Leur nom s’obtient en faisant précéder le nom de l’alcane correspondant du préfixe chloro, bromo, iodo ou fluoro, précédé de son indice de position. |

- Exemples :

|

1-chloropropane |

|

|

1,2,3-trichloropropane |

|

|

3-bromo-1,2-dichlorobutane |

|

VII-

Oxydation ménagée des alcools.![]()

- Une oxydation ménagée est une oxydation qui s’effectue sans rupture de la chaine carbonée.

- La chaine carbonée est conservée.

- Exemple :

- Lors de la combustion complète de l’éthanol, il se forme du dioxyde de carbone et de l’eau.

- Écrire l’équation bilan de la réaction :

CH3CH2OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O

- Ici, il s’agit d’une oxydation brutale.

- La chaine carbonée est détruite.

2)- Oxydation ménagée des alcools primaires.

a)- Exemple :

- Première étape :

- Dans un tube à essai N° 1 contenant du propan-1-ol, on ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium.

- La coloration violette due aux ions permanganate disparaît progressivement.

- On laisse reposer le mélange réactionnel.

- Il apparaît deux phases.

- Une phase organique située au-dessus et une phase aqueuse.

- On prélève un peu de la phase organique que l’on verse dans deux tubes à essai A et B.

- Dans le tube à essais

A,

on réalise le test à la 2,4-D.N.P.H et dans le tube

B,

le test à

- Les deux tests sont positifs.

- Questions :

- Comment interpréter l’évolution de la coloration dans le mélange réactionnel ?

- Quelle est la nature de l’espèce chimique formée ? Donner sa formule semi-développée.

- Écrire les demi-équations électroniques (on donne le couple MnO4- / Mn2+)

- En déduire l’équation chimique correspondante.

|

- Réponses : - Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme les deux tests sont positifs, il s’agit d’un aldéhyde. - Comme l’oxydation est ménagée, la chaine carbonée est conservée. - On obtient du propanal

|

- Deuxième étape :

- On verse un excès de solution acidifiée de permanganate de potassium dans le tube à essai N° 1 ccontenant du propan-1-ol.

- On observe toujours la disparition de la coloration violette.

- Si l’excès est trop important, la coloration violette persiste.

- Si on prélève un peu de solution organique et que l’on réalise les tests précédents, ils sont tous les deux négatifs.

- Comment interpréter la disparition de la coloration lorsque l’on ajoute un excès de solution de permanganate de potassium ?

|

- Réponses : - Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme les deux tests sont négatifs, il ne s’agit ni d’un aldéhyde, ni d’une cétone. - Comme l’oxydation est ménagée, la chaine carbonée est conservée. - On obtient un acide carboxylique : l’acide propanoïque

|

b)- Conclusion :

- L’oxydation ménagée d’un alcool primaire donne la formation d’un aldéhyde, puis d’un acide carboxylique si l’oxydant est introduit en excès.

|

R – CH2 – OH

Alcool primaire |

Oxydant →

|

Oxydant en excès →

|

R – COOH Acide carboxylique |

||

|

|

|||||

|

Aldéhyde |

3)- Oxydation ménagée des alcools secondaires.

a)- Exemple :

- Dans un tube à essai N° 1 contenant du propan-2-ol, on ajoute une solution acidifiée de permanganate de potassium.

- La coloration violette due aux ions permanganate disparaît progressivement.

- OOn laisse reposer le mélange réactionnel.

- Il apparaît deux phases.

- Une phase organique située au-dessus et une phase aqueuse.

- On prélève un peu de la phase organique que l’on verse dans deux tubes à essai A et B.

- Dans le tube à essais

A,

on réalise le test à la 2,4-D.N.P.H et dans le tube

B,

le test à

- Le test à la 2,4-D.N.P.H est positif et celui à

- Questions :

- Comment interpréter l’évolution de la coloration dans le mélange réactionnel ?

- Quelle est la nature de l’espèce chimique formée ? Donner sa formule semi-développée.

- Écrire les demi-équations électroniques (on donne le couple MnO4- / Mn2+)

- En déduire l’équation chimique correspondante :

|

|

|

|

Propan-2-ol |

Propanone |

|

|

Oxydant |

||

|

→ |

|

||

|

Propan-2-ol |

Propanone |

|

- Réponses : - Lors de la réaction, les ions permanganate (teinte violette) sont réduits en ions manganèse II (incolore). - Comme le test à la 2,4 D.N.P.H est positif, il s'agit d'un composé carbonylé (aldéhyde ou cétone). - Mais le tyest à la Liquer de Fehling est négatif, Ce n'est pas un aldéhyde, c'est une cétone. - La propan-2-one ou propanone.

- Propanone

:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

b)- Conclusion.

- L’oxydation d’un alcool secondaire conduit à la formation d’une cétone.

|

|

Oxydant |

|||

|

→ |

|

||

|

Alcool secondaire |

cétone |

|||

4)-

Oxydation des alcools tertiaires.

-

Un alcool tertiaire ne subit pas d’oxydation ménagée.

|

QCM : |

|

Les alcanes et les alcools 01 : Questy Les Alcanes et les alcools 01 : Tableau Les Alcanes et les alcools 02 : Questy Les Alcanes et les alcools 02 : Tableau Composés oxygénés 01 : Tableau. |

|

1)- Exercice 1 page 228. |

|

2)- Exercice 3 page 228. |

|

3)- Exercice 4 page 228. |

|

4)- Exercice 6 page 228. |