|

QCM N° 14 |

Synthèse d'espèces chimiques |

|

QCM N° 14

Synthèse d'une espèce chimique.

Pour chaque

question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). Énoncé A B C R 1 Lors d’une synthèse chimique : Un seul réactif peut être

présent Il peut se former plusieurs

produits Il se forme une seule espèce

chimique AB 2 Lorsqu’on chauffe à reflux un

mélange réactionnel : La transformation est accélérée Les vapeurs formées se

condensent Un calalyseur est nécessaire AB 3 Pour accélérer une réaction

chimique : On peut ajouter un catalyseur On peut chauffer le mélange

réactionnel On doit condenser les vapeurs

formées AB 4 Le schéma du montage à reflux

peut être : A 5 Dans un réfrigérant à eau : L’eau circule de bas en haut L’eau circule de haut en bas Le sens de circulation de l’eau

est indifférent A 6 À la fin de la synthèse,

l’espèce chimique obtenue : Est toujours pure Peut être mélangée à d’autres

espèces Est extraite du mélange

réactionnel BC 7 Pour isoler l’espèce chimique

synthétisée, on effectue :

Une séparation Une identification Une chromatographie sur couche

mince A 8 Pour récupérer une espèce

chimique solide, on effectue : Une décantation Une filtration Une hydrodistillation B 9 La chromatographie

ci-dessous permet

d’affirmer que : L’un des réactifs est encore

présent dans la solution de produit obtenu Des impuretés sont présentes

dans le produit synthétisé Le produit synthétisé est pur B 10 Par rapport au chauffage

classique, le montage à reflux permet : D’augmenter la température

d’ébullition du milieu réactionnel De ne pas répandre dans

l’atmosphère les vapeurs formées De purifier les espèces formées B 11 Dans ce même montage

à reflux, le réfrigérant à

eau permet :

D’éliminer les impuretés D’abaisser la température du

mélange à l’intérieur du ballon De condenser les vapeurs

formées C 12 Après une synthèse, on réalise

parfois une chromatographie sur couche mince. Cette

technique permet : De purifier le produit

synthétisé De vérifier la présence et la

pureté de l’espèce synthétisée D’isoler l’espèce s ynthétisée

du mélange réactionnel B 13

Après la synthèse de l’acétate

d’isoamyle à partir de l’alcool

isoamylique, on

réalise une

chromatographie sur couche

mince. On

dépose :

En C, de l’acétate d’isoamyle

pur

En A, de l’alcool isoamylique

En S, le produit synthétisé

En F, un sucre, le fructose

En B, un extrait de banane.

Après élution et révélation,

on obtient le

chromatogramme suivant : Le produit synthétisé contient

encore de l’alcool isoamylique L’extrait de banane contient du

fructose Le produit synthétisé est

vraisemblablement de l’acétate d’isoamyle pur BC

![]()

►

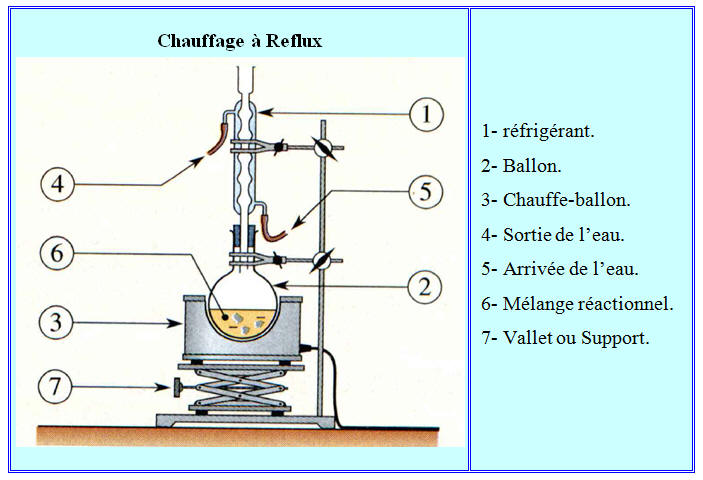

Le chauffage à reflux :

L'eau arrive (5), monte dans le réfrigérant, le remplit en sort (4)

-

Ce montage permet de maintenir le

milieu réactionnel à une température constante, en l'occurrence

pratiquement la température d'ébullition du solvant.

-

Les vapeurs sont condensées dans

le réfrigérant et retournent à l'état liquide dans le ballon.

-

On évite ainsi la perte de

matière.

-

Les réactifs et les produits

restent dans le milieu réactionnel.

- La présence du vallet est obligatoire.

- Elle permet d’enlever le chauffe-ballon sans

toucher au reste du montage (ballon et réfrigérant).

-

Ainsi, on peut rapidement

refroidir le mélange réactionnel si un problème survient et (ou)

lorsque la réaction est terminée.

-

Dans le réfrigérant, l’eau

circule du bas vers le haut.

►

À la fin de la synthèse, on

refroidit le milieu réactionnel pour :

-

Des raisons de

sécurité (pour éviter les brûlures)

-

Condenser les vapeurs

éventuellement toxiques.

-

Faire précipiter le produit s’il

est solide.

►

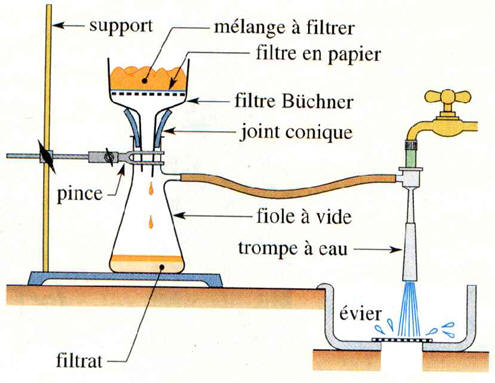

Méthodes d’extraction :

►

Filtration solide/liquide :

-

Filtration simple :

-

Filtration sous vide :

►

Filtration solide/liquide :

-

Elle permet de séparer un solide

d’un liquide dans lequel il est insoluble.

►

Filtration solide/liquide :

-

Lors d’une extraction

liquide/liquide :

-

L’espèce chimique à extraire est

plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de

départ.

-

Et le solvant extracteur et le

solvant de départ sont non miscibles.

►

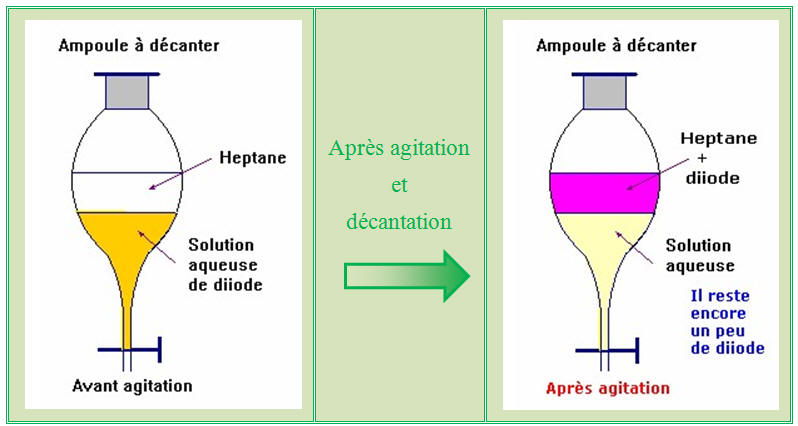

L’extraction liquide/liquide.

-

Lors d’une extraction

liquide/liquide :

-

L’espèce chimique à extraire est

plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de

départ.

-

Et le solvant extracteur et le

solvant de départ sont non miscibles.

-

Pour extraire une espèce dissoute

dans un solvant S1, on utilise un autre

solvant S2, non miscible avec

S1,

dans lequel l’espèce chimique est nettement plus soluble.

-

L’extraction par un solvant

consiste à dissoudre l’espèce chimique recherchée dans un

solvant non miscible avec l’eau et à séparer les deux phases

obtenues.

-

L’extraction par un solvant se

réalise dans une ampoule à décanter.

-

Le choix du solvant dépend de

l’espèce chimique recherchée.

-

Ampoule à décanter :

-

Expérience :

extraction du

diiode présent dans une solution.

-

Lorsque deux liquides ne sont pas

miscibles, le liquide qui surnage est celui dont la densité est

la plus faible.

►

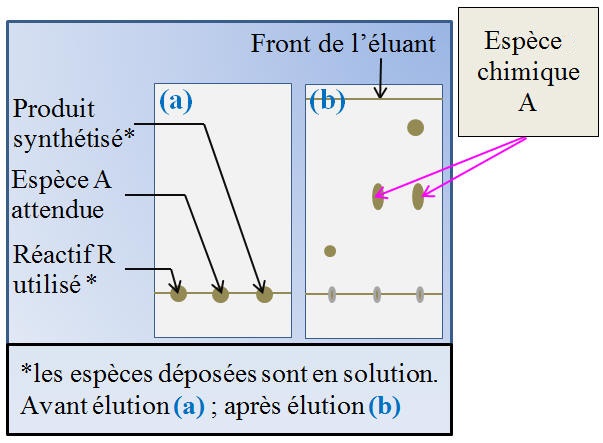

Identification de l’espèce

chimique synthétisée :

-

Il est nécessaire de vérifier la

présence de l’espèce attendue ainsi que son degré de pureté.

-

La caractérisation de l’espèce

chimique peut se faire grâce à ses propriétés physiques :

-

Aspect,

-

Solubilité,

-

Température d’ébullition,

température de fusion (si l’espèce obtenue est à l’état solide),

-

Densité,

-

Indice de réfraction…

-

On peut effectuer une analyse

comparative :

-

On peut réaliser une

chromatographie sur couche mince (C.C.M) :

-

De l’espèce

synthétique,

-

De l’espèce de

référence,

-

D’un extrait naturel

contenant la même espèce chimique.

-

Il faut ensuite

comparer la position des différentes taches du chromatogramme

obtenu.

- Remarque : Une espèce chimique d’origine naturelle est identique à l’espèce chimique obtenue par synthèse.

- Rien ne permet de les différencier.

►

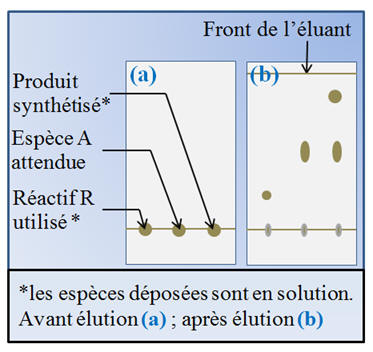

Étude du chromatogramme :

-

Le produit synthétisé n’est pas

pur.

-

On est en présence d’un mélange

de deux espèces chimiques car on observe deux taches.

-

La première tache, du produit

synthétisé, se situe au même niveau que celle du dépôt de

l’espèce chimique A.

-

Le produit synthétisé contient

bien l’espèce A.

-

Le produit synthétisé ne contient

pas le réactif R.

-

Il n’y a pas de tache au même

niveau que celle du dépôt du réactif

R.

|

|