|

|

Forcer l’évolution d’un système chimique Exercices |

|

|

|

|

|

QCM r

Forcer l’évolution d’un

système chimique La transformation forcée Le fonctionnement d’un

électrolyseur La conversion et le stockage de l’énergie |

1)- Exercice 05 page 182 : Identifier la réaction électrochimique :

|

Identifier la réaction électrochimique : L’électrolyse d’une solution d’acide sulfurique (2 H+ (aq) + SO42– (aq) ) est réalisée à l’aide du montage schématisé ci-dessous.

1.

Déterminer le sens de déplacement des

électrons. 2.

Identifier l’anode et la cathode. 3.

Écrire l’équation de la réaction. 4.

Comparer, en justifiant, les volumes de gaz

dégagés aux deux électrodes.

-

Données :

-

H+ (aq) /

H2 (g) :

O2 (g) /

H2O

(ℓ)

-

Les ions sulfate

SO42–

(aq) ne réagissent pas. |

|

Identifier la réaction électrochimique : 1.

Sens de déplacement des électrons.

-

Le générateur impose le sens du

courant dans le circuit.

-

Le courant sort de la borne positive

du générateur.

-

Dans les fils conducteurs, les

porteurs de charge sont les électrons qui se déplacent dans le sens inverse du courant.

-

Les électrons sortent de la borne

négative du générateur.

-

Schéma :

2.

Identification de l’anode et la cathode.

-

L’anode

désigne toujours l’électrode où se produit l’oxydation.

-

À l’anode des électrons sont cédés

par la demi-équation électronique produite

-

La

cathode désigne toujours l’électrode où se produit la

réduction.

-

À la cathode, les électrons sont

consommés par la demi-équation électronique produite.

3.

Équation de la réaction.

-

Demi- équations électroniques et

équation de la réaction :

4.

Comparaison des volumes de gaz dégagés aux

deux électrodes.

-

Tableau :

-

Relation :

-

-

Or :

V (H2)

= n (H2

) . Vm et

V (O2)

= n (O2 ) . Vm

-

Comme

n (H2

) = 2

n (O2

)

-

V (H2)

= n (H2 ) .

Vm =

2

n (O2 ) .

Vm

-

V (H2)

= 2

V (O2 )

-

Le volume de gaz obtenu à la cathode

est le double de celui obtenu à l’anode.

-

À l'anode : Le dioxygène

O2 ravive la combustion d’une bûchette incandescente.

-

À la cathode : Le dihydrogène H2

provoque une légère détonation en présence d’une flamme. |

2)- Exercice 07 page 183 : Déterminer une quantité de matière :

|

Déterminer une quantité de matière : Les casseroles en cuivre sont étamées, c’est-à-dire recouvertes d’un dépôt d’étain Sn (s), afin d’éviter de retrouver des traces d’élément cuivre dans les aliments. Ce dépôt peut être réalisé, par électrolyse ou par bain d’étain

en fusion.

L’électrolyse d’une solution aqueuse acidifiée de chlorure d’étain II, Sn2+ (aq) + 2 Cℓ– (aq), est réalisée pendant 30 minutes à une intensité constante du

courant électrique maintenue égale à 0,80 A. 1. Un dépôt d’étain Sn (s) se forme sur une électrode. Écrire l’équation de la réaction

électrochimique et nommer l’électrode. 2. Sur l’autre électrode, se dégage un gaz qui ravive une allumette incandescente. Écrire l’équation de la réaction

électrochimique ayant lieu

sur cette électrode. 3.

Déterminer la quantité d’étain Sn

(s), puis la masse d’étain m (Sn),

qui se dépose au cours de l’électrolyse.

-

Données :

-

Les électrodes utilisées sont

inattaquables.

-

O2 (g) /

H2O

(ℓ) ; Sn2+ (aq) / Sn

(s)

-

M (Sn)

= 118,7 g . mol–1 |

|

Déterminer une quantité de matière : 1.

Équation de la réaction électrochimique et

nommer l’électrode.

-

Un dépôt d’étain

Sn (s) se forme sur une électrode.

-

Demi-équation électronique de la

réaction :

-

Cette réaction consomme des

électrons.

-

C’est la cathode :

-

Il se produit une réduction. 2.

Équation de la réaction électrochimique ayant lieu sur cette

électrode.

-

Sur l’électrode, se dégage un gaz qui

ravive une allumette incandescente.

-

Ce gaz est le dioxygène O2

(g).

-

Cette réaction cède des électrons.

-

C’est l’anode.

-

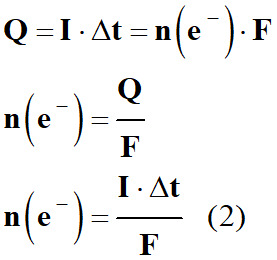

Il se produit une oxydation. 3.

Détermination de la quantité d’étain Sn

(s), puis la masse d’étain m (Sn), qui se dépose au

cours de l’électrolyse.

-

Bilan

de la réaction :

-

Durée de l’électrolyse :

Δt = 30 min.

-

Intensité du courant :

I = 0,80 A

-

Quantité de matière d’étain

Sn (s) :

-

On utilise la demi-équation

électronique qui fait intervenir les électrons et l’élément étain :

-

Relation (1) :

-

-

Relation (2) :

-

-

En combinant (1) et (2) :

-

-

Application numérique :

-

-

Masse d’étain déposé :

-

m (Sn)

= n (Sn) .

M (Sn)

-

m (Sn)

≈ 7,5 × 10–3 × 118,7

-

m (Sn)

≈ 0,885 g

-

m (Sn)

≈ 0,89 g |

3)- Exercice 09 page 183 : Déterminer un type de conversion :

|

Déterminer un type de conversion : Lors de la photosynthèse des végétaux, la chlorophylle utilise l’énergie lumineuse pour transformer le dioxyde de carbone CO2 (g) et de l’eau H2O

(ℓ) en glucide comme le glucose C6H12O6

(aq), et en dioxygène O2 (g).

Lors de la respiration des végétaux, le dioxygène consommé oxyde le glucose en dioxyde de carbone. Cette réaction est la réaction opposée à celle ayant lieu lors de

la photosynthèse. 1. Écrire les demi-équations électroniques des couples : O2 (g) / H2O

(ℓ) et CO2 (g) / C6H12O6

(aq). 2.

En déduire l’équation de la réaction ayant

lieu lors de la respiration des végétaux. 3.

Type de conversion : a.

En l’absence de lumière, la photosynthèse

n’a pas lieu. Expliquer le rôle joué par la lumière. b.

Déterminer le type de conversion d’énergie

qui se produit lors de la photosynthèse. |

Déterminer un type de conversion : 1.

Demi-équations électroniques des couples :

-

Couple :

O2

(g) / H2O

(ℓ) 2 H2O

(ℓ)

O2

(g) + 4 H+ (aq) + 4 e–

-

Couple :

CO2 (g) / C6H12O6 (aq) 6

CO2

(g) + 24 H+ (aq) + 24 e–

C6H12O6

(aq) + 6 H2O

(ℓ) 2.

Équation de la réaction ayant lieu lors de

la respiration des végétaux.

-

Lors de la respiration des végétaux,

le dioxygène O2 (g) consommé

oxyde le glucose C6H12O6 (aq) en dioxyde de carbone

CO2 (g).

(O2

(g) + 4 H+ (aq) + 4 e–

→

2 H2O

(ℓ))

× 6

C6H12O6

(aq) + 6 H2O

(ℓ)

→

6 CO2

(g) + 24 H+ (aq) + 24 e–

6 O2

(g) +

C6H12O6

(aq)

6 CO2

(g) + 6

H2O

(ℓ) 3.

Type de conversion : a.

En l’absence de lumière, la photosynthèse

n’a pas lieu. Expliquer le rôle joué par la

lumière.

Photosynthèse

WR

= h . υ

6 CO2

(g) + 6

H2O

(ℓ) 6 O2

(g) +

C6H12O6

(aq)

Respiration des végétaux

-

La lumière apporte l’énergie

nécessaire à la transformation chimique.

-

Elle force la réaction à ce faire

dans le sens de la photosynthèse. b.

Type de conversion d’énergie qui se produit

lors de la photosynthèse.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

4)- Exercice 12 page 184 : Des couverts en métal argenté :

|

Des couverts en métal argenté : Pour argenter des objets métalliques, les orfèvres utilisent le principe de l’électrolyse« à anode soluble ». L’objet à argenter, jouant le rôle de cathode, est plongé dans une solution contenant des ions dicyanoargentate Ag (CN)2– (aq) et des ions argent I Ag+ (aq). Des anodes en argent sont placées de chaque côté du bain. Un

générateur délivre un courant d’intensité constante I = 0,70 A.

1.

L’électrolyse : a.

Schématiser le montage expérimental en

précisant les bornes du générateur auxquelles sont reliées la pièce à argenter

et les anodes. b.

Indiquer le sens conventionnel du courant

électrique et celui du déplacement des électrons. 2.

Dans le bain électrolytique, les ions argent

réagissent à la cathode selon l’équation de la réaction électrochimique : Ag+

(aq) + e– →

Ag (s)

-

Les ions argent et l’argent

métallique sur cette électrode seront écrits en vert.

-

Justifier l’intérêt d’avoir utilisé

l’objet à argenter comme cathode. 3.

Équation de la réaction électrochimique : a.

Identifier le produit formé à l’anode étant

donné le sens de circulation du courant. b. Écrire l’équation de la réaction électrochimique se produisant à l’anode. L’argent métallique à l’anode et

les ions argent intervenant à cette électrode seront écrits en rouge :

Ag (s)

et

Ag+

(aq). 4. En déduire l’écriture de l’équation de la réaction chimique modélisant la transformation se produisant lors de l’électrolyse. Justifier le terme « d’électrolyse à anode soluble ». 5. Par électrolyse, on souhaite réaliser un dépôt uniforme d’argent d’épaisseur e sur une cuillère dont la surface S est estimée à 70 cm2. La durée Δt de l’électrolyse est de 30 min. Établir l’expression de la masse d’argent m (Ag)

déposé sur le couvert pendant l’électrolyse en fonction de I,

Δt, M (Ag) et F (constante de Faraday). 6. Une fois l’électrolyse terminée, l’orfèvre applique un poinçon comportant les chiffres I ou II. En déduire le

poinçon que l’orfèvre doit appliquer sur la cuillère.

-

Données :

-

Couple oxydant / réducteur :

Ag+ (aq) /

Ag (s)

-

M (Ag)

= 108 g . mol–1 ;

-

Masse volumique de l’argent :

ρ = 10 g . cm–3 ;

-

Épaisseur du dépôt d’argent en μm :

-

Qualité I :

e > 33 μm

-

Qualité II : e > 20 μm |

Des couverts en métal argenté : 1.

L’électrolyse : a.

Schéma du montage expérimental. b.

Légende du montage. 2.

Intérêt d’avoir utilisé l’objet à argenter

comme cathode:

-

La cuillère jour le rôle de cathode :

-

Il se produit la réaction suivante :

c’est une réduction. Ag+

(aq) + e– →

Ag (s)

-

Le dépôt d’argent se fait directement

sur la cathode qui est l’objet à argenter. 3.

Équation de la réaction électrochimique : a.

Produit formé à l’anode étant donné le sens

de circulation du courant.

-

À l’anode, il se produit une

oxydation.

-

Cette réaction cède des électrons.

-

L’argent métal qui constitue l’anode

donne des ions argent Ag+

(aq). b.

Équation de la réaction électrochimique se

produisant à l’anode. Ag

(s) → Ag+ (aq)

+ e–

-

Les ions argent intervenant à cette

électrode sont écrits en rouge : Ag

(s) et

Ag+

(aq). 4.

Écriture de l’équation de la réaction

chimique modélisant la transformation se produisant lors de

l’électrolyse.

Ag+

(aq)

+ e–

→

Ag

(s)

Cathode

Ag

(s)

→

Ag+

(aq)

+

e–

Anode

Ag+

(aq)

+ Ag

(s)

→

Ag

(s)

+

Ag+

(aq)

-

Au cours de l’électrolyse, l’anode

est consommée.

-

Tout se passe comme si l’argent métal

avait été transporté de l’anode vers la cathode.

-

On parle d’électrolyse à anode

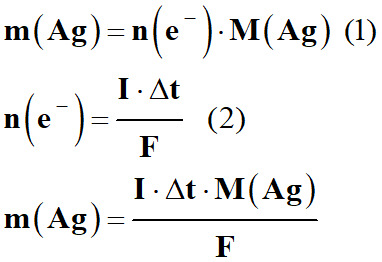

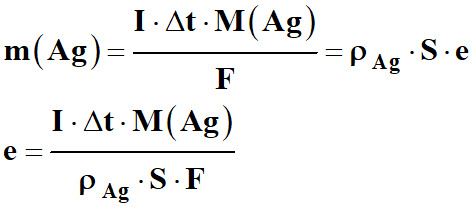

soluble. 5.

Expression de la masse d’argent m (Ag)

déposé sur le couvert pendant l’électrolyse en fonction de I,

Δt, M (Ag) et F (constante de Faraday).

-

Par électrolyse,

-

Dépôt uniforme d’argent d’épaisseur

e

-

Cuillère de surface

S = 70 cm3.

-

Durée Δt = 30 min

-

Relation :

-

Quantité de matière d’argent

Ag (s) :

-

On utilise la demi-équation

électronique qui fait intervenir les électrons et l’élément argent : Équation

Ag+

(aq)

+

e–

→

Ag

(s)

Quantité

de

matière

n

(Ag+)

n

(e–)

n

(Ag)

Coefficient

stœchiométrique

1

1

1

-

Relation (1) :

-

n (e–)

= n (Ag)

-

Masse d’argent :

-

m (Ag)

= n (Ag) . M

(Ag)

-

m (Ag)

= n (e–) . M (Ag) (1’)

-

Relation (2) :

-

-

En combinant (1) et (2)

-

6.

Poinçon que l’orfèvre doit appliquer sur la

cuillère.

-

Épaisseur du dépôt d’argent.

-

m (Ag)

= ρAg . V

-

m (Ag)

= ρAg . S

. e

-

Relation finale :

-

-

Application numérique :

-

-

Qualité II :

e

≈ 20 μm et e < 30 μm

-

L’orfèvre doit appliquer le poinçon

de chiffre II.

![]()

5)- Exercice 15 page 185 : Nickelage d’une pièce métallique :

|

Nickelage d’une pièce métallique : Il est possible de nickeler une pièce métallique afin de la rendre brillante par électrolyse. Un dépôt de nickel d’une épaisseur e = 40 μm est réalisé sur un pot d’échappement de moto de surface S = 10 dm2.

La pièce est plongée dans une solution contenant des ions nickel

II Ni2+ (aq). Le générateur délivre un courant d’intensité constante I =

0,70 A et la tension entre les électrodes est U = 3,0 V. 1.

Écrire l’équation de la réaction

électrochimique conduisant au dépôt de nickel. 2.

Déterminer la quantité n (Ni)

de nickel à déposer. 3.

En déduire la durée de l’électrolyse. 4.

Estimer l’énergie électrique nécessaire à la

réalisation du dépôt.

-

Données :

-

M (Ni) = 58,7 g . mol–1

-

Masse volumique du nickel : ρNi

= 8,9 g . cm–3 ;

-

Énergie (en joule) transférée par un

générateur :

|

||||||||||

|

Nickelage d’une pièce métallique : 1.

Équation de la réaction électrochimique

conduisant au dépôt de nickel.

-

Schéma du dispositif :

- Pour réaliser le nickelage électrolytique d'un objet métallique (un pot d’échappement),

la solution à utiliser contient toujours des ions nickel II

Ni2+ (aq) de concentration habituellement de l'ordre de 1,0 mol . L–1

;

-

Cette concentration doit être

maintenue à peu près constante au cours de l’électrolyse.

-

La pièce à nickeler (le pot

d’échappement) est immergée dans le bain d’électrolyse,

-

Elle est reliée à la borne négative

d’un générateur (la cathode)

-

La borne positive du générateur est

reliée à une électrode constituée de nickel pur, c'est l'anode (soluble).

-

À l’anode se produit une oxydation

(réaction qui cède des électrons) et à la cathode se produit une réduction

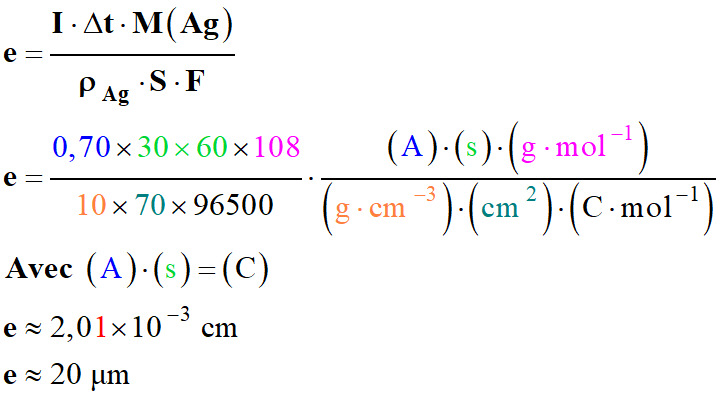

(réaction qui consomme des électrons) 2.

Quantité n (Ni) de nickel à

déposer.

-

Masse de nickel à déposer :

-

m (Ni) = ρNi

. V

-

m (Ni)

= ρNi .

S . e

-

Quantité de matière de nickel à

déposer : relation (1)

-

-

Quantité de matière de nickel Ni

(s) : relation (2)

-

On utilise la demi-équation

électronique qui fait intervenir les électrons et l’élément nickel :

-

3.

Durée de l’électrolyse.

-

On combine les relations (1) et (2) :

-

-

Application numérique :

- 4.

Énergie électrique nécessaire à la

réalisation du dépôt.

-

E = U . I .

Δt

-

E ≈ 3,0 × 0,70 × 1,7 ×105

-

E ≈ 3,5 ×105 J ≈ 98

Wh |

|

|