|

|

Forcer l'évolution d'un système chimique |

|

|

|

|

|

II- Le

fonctionnement d’un électrolyseur : étude quantitative.

1)- Quantité d’électricité mise en jeu lors d’un

électrolyse. |

|

III-

Conversion et stockage de l’énergie. |

|

1)-électrolyse d’une solution aqueuse de nitrate de plomb II.

QCM r

Forcer l’évolution d’un

système chimique La transformation forcée Le fonctionnement d’un

électrolyseur La conversion et le stockage de l’énergie |

|

Préparation à l’ECE : Cuve à électrodéposition 1)- Exercice 05

page 182 :Identifier la réaction électrochimique. 2)- Exercice 07

page 183 : Déterminer une quantité de matière. 3)- Exercice 09

page 183 : Déterminer un type de conversion. 4)- Exercice 12

page 184 : Des couverts en métal argenté. 5)- Exercice 15 page 185 : Nickelage d’une

pièce métallique. 6)- DS N° 01 (15 min): Obtention de lithium et de dichlore par électrolyse : Exercice 17 page 186. 7)- DS N° 02 (30 min) : Obtention du cuivre par électrolyse : Exercice 18 page 187.

|

|

QCM r

Forcer l’évolution d’un système

chimique La transformation forcée Le fonctionnement d’un

électrolyseur |

1)- Évolution spontanée d’un système.

a)-

Expérience 1 : Réaction entre

une solution aqueuse de dibrome et du cuivre métal.

![]() Sous la hotte, on

verse dans deux tubes à essais A

et B,

environ 4 mL d’une solution aqueuse de dibrome.

Sous la hotte, on

verse dans deux tubes à essais A

et B,

environ 4 mL d’une solution aqueuse de dibrome.

-

Dans le tube

A,

on ajoute de la tournure de cuivre métallique et on laisse réagir.

-

Puis on ajoute 3 mL de

cyclohexane et on agite.

-

Dans le tube

B,

on ajoute 3 mL de cyclohexane et on agite.

![]() Observations :

Observations :

-

Tube

A :

-

Il se produit une

réaction entre le dibrome et le cuivre.

-

La solution

initialement orange s’éclaircit, puis devient de couleur bleu foncé et la

quantité de cuivre métallique diminue.

-

On remarque que la

concentration en dibrome diminue au cours de la réaction et qu’il se forme des

ions cuivre

II.

-

La solution de

cyclohexane se colore faiblement. Le dibrome pratiquement disparu en fin de

réaction.

-

Tube

B :

-

Le dibrome est plus

soluble dans le cyclohexane que dans l’eau.

- L’expérience réalisée dans le tube B permet de mettre en évidence le fait que le dibrome est soluble dans le cyclohexane.

- Elle montre aussi que la concentration en dibrome a diminuée lors de la réaction entre le dibrome et le cuivre métal.

-

On donne la réaction

d’oxydoréduction suivante :

|

Cu

(s) + Br2 (aq) |

|

Cu2+

(aq) + 2 Br– (aq) |

(1)

|

|

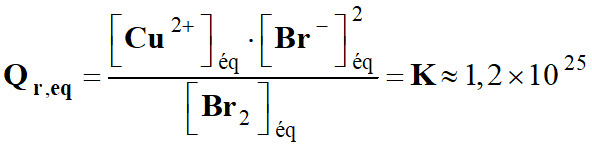

avec K =

1,2 × 1025 |

|||

-

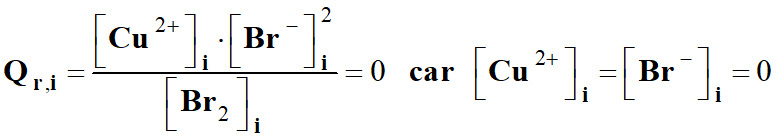

On peut calculer le

quotient de la réaction initial du système précédent.

-

-

Le système évolue

spontanément dans le sens direct de l’équation de la réaction (1) car

Q

r, i

< K.

-

Lorsque le système a

fini d’évoluer :

-

-

La

valeur très grande de K >> 10

4

permet

de dire que la réaction est quasiment totale et que le taux d’avancement final

de la réaction est pratiquement égal à 1.

-

τ

≈ 1

|

Cu

(s) + Br2 (aq) |

|

Cu2+

(aq) + 2 Br– (aq) |

(1)

|

|

avec K =

1,2 × 1025 |

|||

c)-

Expérience 2 : Réaction entre

une solution aqueuse de bromure de potassium et de sulfate de cuivre

I.

![]() Dans un tube à essais,

Dans un tube à essais,

-

On verse :

-

2 mL d’une solution de

bromure de potassium et

-

2 mL d’une solution de

sulfate de cuivre II

-

de même concentration

C

= 1,0 mol / L

-

On laisse réagir, puis

on ajoute 2 mL de cyclohexane et on agite.

![]() Observations :

Observations :

-

On ne remarque aucune

évolution.

►

Questions :

-

Quelle est l’équation

de la réaction susceptible de se produire ?

-

Quelle est la valeur

de sa constante d’équilibre

K’ ?

-

Quelle

est la valeur du quotient de réaction initial ?

►

Réponses :

-

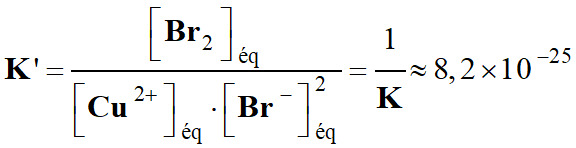

Équation de la

réaction :

|

Cu2+

(aq) + 2 Br– (aq) |

|

Cu

(s) + Br2 (aq) |

(1’)

|

-

expression

de la constante d’équilibre

K’.

-

-

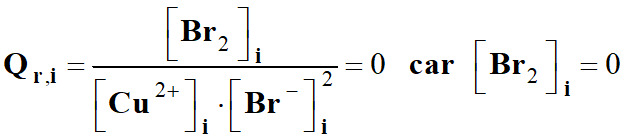

Valeur quotient de

réaction initial Qr,i ?

-

-

Le système évolue

spontanément dans le sens direct de l’équation de la réaction (1’)

-

car

Q

r, i

< K.

-

Mais Q r, i

≈ K

≈

0.

-

On peut considérer que

le système n’évolue pratiquement pas.

-

On n’observe aucune

évolution du système.

-

Les quantités de

matière mises en jeu sont très faibles.

-

Le taux d’avancement

de la réaction est très petit et

K

<< 1.

-

Le but est de fournir

de l’énergie à ce système pour voir si on peut le faire évoluer spontanément.

a)-

Expérience : Électrolyse

d’une solution aqueuse de bromure de cuivre

II.

![]() Montage :

Montage :

|

|

Le tube en

U

est rempli d’une solution aqueuse de bromure de

cuivre II de concentration C = 1,0

mol / L.

valeur de la tension

UAC. le phénomène

d’électrolyse commence.

U AC ≈ 1,5 V

environ. générateur se

recouvre d’un dépôt rougeâtre de

cuivre. générateur ;

apparition d’une coloration orange. En fin de

réaction, on peut ajouter délicatement du cyclohexane

et mélanger avec un agitateur et remarquer

que le cyclohexane prend une teinte orange

caractéristique de la présence de dibrome

Br2 (aq). |

-

L’électrode reliée à

la

borne positive :

-

l’électrode

reliée à la

borne négative :

-

Le générateur impose

le sens du courant dans le circuit.

-

Le courant sort de la

borne positive du générateur.

-

Dans les fils conducteurs, les porteurs de charge sont les électrons qui se déplacent

dans le sens inverse du courant.

- Dans la solution aqueuse de bromure de cuivre II,

- les ions cuivre II, Cu 2+(aq) se déplacent dans le sens du courant et

- les ions bromure,

Br

– (aq) se déplacent dans le sens inverse

du sens du courant (sens de déplacement des électrons.

-

Le dépôt rougeâtre qui

apparaît à l’électrode reliée à la borne négative du générateur est constitué de

cuivre métal.

-

il

se produit la réduction suivante :

-

Cu2+

(aq) +

2 e–

→

Cu

(s)

-

La réduction

se produit à la

cathode (Électrode négative).

-

Le jaunissement de la

solution au niveau de l’électrode reliée à la borne positive est provoqué par la

formation de dibrome.

-

Il se produit

l’oxydation suivante :

-

2

Br–

(aq)

→ 2

e–

+ Br2

(aq)

-

L’oxydation

se produit à l’anode

(Électrode positive).

-

L’équation de la

réaction qui se produit lors de l’électrolyse est la suivante :

|

Cu2+

(aq) + 2 e–

|

→ |

Cu

(s) |

|

|

2 Br–

(aq) |

→ |

2 e–

+ Br2 (aq) |

|

|

Cu2+

(aq) + 2 Br–

(aq) |

→ |

Cu

(s) + Br2 (aq) |

(1’) |

-

On a vu précédemment

que ce système constitué d’ions cuivre

II

en présence d’ions bromure n’évolue pas.

-

Le générateur fournit

l’énergie nécessaire pour faire évoluer le système.

-

C’est lui qui impose

le sens de circulation du courant dans le circuit.

-

Il peut le forcer à

évoluer.

-

Au cours de la

première expérience, on observe l’évolution spontanée d’équation :

|

Cu

(s) + Br2 (aq) |

→ |

Cu2+

(aq) + 2 Br– (aq) |

(1)

|

-

Lors de l’électrolyse,

il se produit la réaction suivante :

|

Cu2+

(aq) + 2 Br–

(aq) |

→ |

Cu

(s) + Br2 (aq) |

(1’) |

-

Le sens de cette

réaction est le sens inverse du sens d’évolution spontanée :

-

C’est une réaction

forcée.

-

Elle a lieu grâce à

l’énergie électrique fournie par le générateur.

-

Cette réaction forcée,

appelée électrolyse, n’a lieu que si le générateur apporte de l’énergie

électrique sinon, elle cesse.

-

Pour réaliser cette

opération, il faut un électrolyseur.

►

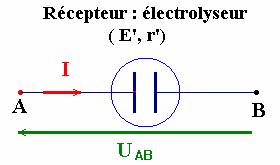

L’électrolyseur :

-

Un électrolyseur est

un récepteur électrique constitué de deux électrodes (tiges conductrices) qui

plongent dans une solution appelée électrolyte.

-

Le générateur impose

le transfert d’électrons et force une transformation limitée à poursuivre son

évolution.

-

L’électrolyse est une

réaction endoénergétique (elle consomme de l’énergie).

-

L’électrode à laquelle

se produit l’oxydation est appelée anode (reliée à la borne positive du

générateur)

-

L’électrode à laquelle

se produit la réduction est appelée cathode (reliée à la borne négative du

générateur).

-

Schéma simplifié :

►

Remarque :

-

Les termes anode et

cathode pour noter les électrodes s’emploient aussi pour les piles.

-

L’anode

désigne toujours l’électrode où se produit l’oxydation.

-

À l’anode des électrons sont cédés par

la demi-équation électronique produite

-

La

cathode

désigne toujours l’électrode où se produit la

réduction.

-

À la cathode, les électrons sont

consommés par la demi-équation électronique produite.

►

Exemples

d’électrolyseurs :

-

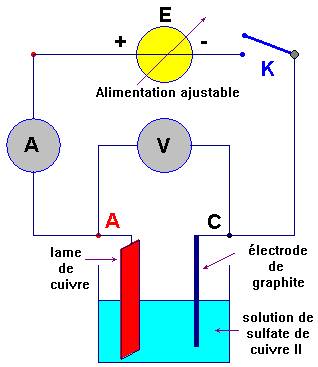

Électrolyse d’une

solution de sulfate de cuivre II :

-

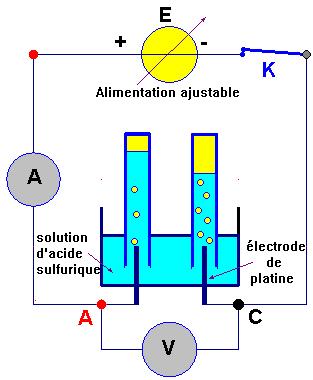

Électrolyse d’une

solution aqueuse d’acide sulfurique :

-

Représentation

schématique :

II-

Le

fonctionnement d’un électrolyseur : étude quantitative.

1)- Quantité d’électricité mise en jeu lors d’une

électrolyse.

-

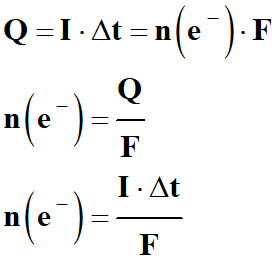

L’intensité I du

courant qui circule dans l’électrolyseur pendant la durée Δt

est

donnée par la relation suivante :

|

|

|

|

I |

Intensité du

courant (A) |

|

Q |

Quantité

d’électricité mise en jeu (C) |

|

Δt |

Durée de

fonctionnement de l’électrolyseur (s) |

-

La quantité

d’électricité Q

mise en jeu au cours de l’électrolyse pendant la durée Δt :

|

Q

= n (e–) . F |

|

|

Q |

Quantité

d’électricité mise en jeu (C) |

|

n

(e–) |

Quantité de

matière d’électrons échangés (mol) |

|

F |

Constante de

Faraday : F = 96500 C . mol–1 |

-

Constante de Faraday :

La valeur absolue de la charge d’une mole d’électrons définit le faraday de

symbole F.

-

1

F = |NA

. n (e–)|

-

Q

quantité d’électricité mise en jeu : grandeur

positive : Unité :

coulomb (C).

►

Remarque :

-

Quantité de matière d’électrons

échangés :

-

III-

Conversion et stockage de l’énergie.

-

Convertisseurs d’énergie :

-

Un convertisseur

d’énergie assure la conversion d’une forme d’énergie en une ou plusieurs formes

d’énergie.

-

Une pile :

-

Une pile est un

convertisseur d’énergie

qui convertit de l’énergie chimique en énergie

électrique.

-

Un électrolyseur :

-

Un électrolyseur

est un convertisseur d’énergie

qui convertit de l’énergie électrique en

énergie chimique.

-

Un accumulateur électrique

:

-

Un

accumulateur électrique est un convertisseur d’énergie pouvant se comporter

comme une pile ou comme un électrolyseur.

-

La réaction, qui se

produit dans une pile, est la réaction opposée à celle qui se produit dans un

électrolyseur.

-

Dans les

accumulateurs, l’énergie électrique est stockée sous forme d’énergie chimique.

2)- Exemple : l'accumulateur Fer-Zinc :

- La pile Fer-Zinc :

-

Bilan énergétique de

la pile :

-

Électrolyseur

Fer-Zinc :

-

Bilan énergétique d’un

électrolyseur.

-

Dans une pile ou un

électrolyseur, une partie de l’énergie est dissipée sous forme de transfert

thermique (effet joule).

-

Ce phénomène diminue

le rendement de ces convertisseurs.

-

Cas de la cellule

photovoltaïque :

3)- Les organismes

chlorophylliens :

-

Le

système chimique des organismes chlorophylliens constitué de glucose, de

dioxygène, de dioxyde de carbone et d’eau évolue spontanément,

la nuit, dans le

sens direct :

|

Sens direct → |

||

|

C6H12O6

(aq) + 6 O2

(g) |

|

6 CO2

(g) + 6 H2O

(ℓ) |

|

← Sens inverse

|

||

-

L’énergie apportée par la

lumière du jour force le

système chimique à évoluer dans le sens opposé de l’équation : c’est la

photosynthèse.

1)-

électrolyse d’une solution aqueuse

de nitrate de plomb II.

|

Un chimiste effectue l’électrolyse d’une solution aqueuse de

nitrate de plomb

II :

-

(Pb2+ (aq) + 2

NO3– (aq) ). Les électrodes utilisées sont inattaquables et les ions nitrate

ne réagissent pas.

1.

Il se forme un dépôt de plomb sur une

électrode. Laquelle ? 2.

Écrire l’équation de la réaction

correspondant à ce dépôt. 3.

Sur l’autre électrode, se dégage un gaz qui

ravive une allumette incandescente.

-

De quel gaz s’agit-il ? sur quelle

électrode se forme-t-il ? 4.

Écrire l’équation de la réaction

correspondante à ce dégagement. 5.

En déduire l’équation globale ayant lieu

lors de cette électrolyse. 6.

L’électrolyse dure 25 min et l’intensité du

courant est maintenue égale à 0,85 A. a.

Quelle est la quantité de matière (en mol)

de plomb déposé sur l’une des électrodes ? b.

En déduire la masse de plomb déposé. c.

Déterminer le volume de gaz qui s’est formé

sur l’autre électrode.

-

Données :

-

Volume molaire des gaz dans les

conditions de l’expérience :

-

Vm =

25 L / mol.

-

Masse molaire atomique :

-

M(Pb)

= 207 g / mol. |

|

Solution. 1.

Électrode :

-

Électrode 1 :

-

Le dépôt de plomb se forme sur

l’électrode reliée à la borne négative du générateur :

-

La cathode. 2.

Équation de la réaction correspondant à ce

dépôt.

-

Il s’agit d’une réduction : la

réduction des ions plomb

II.

3.

Dégagement gazeux

qui ravive une allumette incandescente.

-

Électrode 2 :

-

Le gaz qui ravive l’incandescence

d’une allumette est le dioxygène

O 2.

-

Il se forme à l’anode, électrode

reliée à la borne positive du générateur. 4.

Équation de la réaction correspondante à ce

dégagement.

-

Il s’agit d’une oxydation :

-

L’oxydation de l’eau.

-

Elle se produit à l’anode 5.

Équation globale ayant lieu lors de cette

électrolyse.

6.

Étude

quantitative de l’électrolyse :

-

L’électrolyse dure Δt =

25 min et l’intensité du courant I = 0,85 A a.

Quantité de matière (en mol) de plomb déposé

sur l’une des électrodes :

-

Quantité de matière d’électrons

échangés :

-

- Pour connaître la quantité de matière de plomb déposé, il faut utiliser la demi-équation électronique

faisant intervenir les électrons :

-

Relation :

-

-

On tire :

-

-

Application numérique :

-

b.

Masse de plomb déposé.

-

m (Pb) = n (Pb)

. M (Pb)

-

m (Pb) ≈ 6,6 × 10–3

× 207

-

m (Pb) ≈ 1,36

g

-

m (Pb) ≈ 1,4 g c.

Volume de gaz qui s’est formé sur l’autre

électrode.

-

Équation de la réaction :

-

Volume de dioxygène obtenu :

-

|

|

QCM r

Forcer l’évolution

d’un système chimique La transformation

forcée Le fonctionnement

d’un électrolyseur La conversion et le stockage de l’énergie |

|

Préparation à l’ECE : Cuve à électrodéposition 1)- Exercice 05

page 182 :Identifier la réaction électrochimique. 2)- Exercice 07

page 183 : Déterminer une quantité de matière. 3)- Exercice 09

page 183 : Déterminer un type de conversion. 4)- Exercice 12

page 184 : Des couverts en métal argenté. 5)- Exercice 15 page 185 : Nickelage d’une

pièce métallique. 6)- DS N° 01 (15 min): Obtention de lithium et de dichlore par électrolyse : Exercice 17 page 186. 7)- DS N° 02 (30 min) : Obtention du cuivre par électrolyse : Exercice 18 page 187.

|

|

|