|

|

|

|

Exercices :

a)-

Nommer des mélanges : exercices 5 page 25.

b)-

Exploiter un graphique T = f (t). Exercice 8 page

25.

c)-

Déterminer une densité : Exercice 11 page 35.

d)-

Analyser un chromatogramme : Exercice 15 page 25.

e)-

Des caractéristiques physiques différentes : Exercices 17 page 26.

f)-

L’acide fumarique : Exercice 25 page 26.

|

I-

Quelques définitions.

1)-

Définition de l’espèce chimique.

a)-

Une espèce chimique

correspond à un ensemble d’entités chimiques

identiques.

– Elle est représentée par une formule chimique.

– Comme entité chimique, cette année, on travaille avec les atomes, les

molécules et les ions.

– Un ensemble de molécules identiques constitue une espèce chimique.

–

Cette espèce chimique a de ce fait une structure moléculaire.

–

Exemple :

–

L’eau est une espèce chimique constituée de molécules identiques : la

molécule d’eau de formule brute H2O.

–

Un ensemble d’atomes de fer constitue une espèce chimique. Sa formule est

Fe.

–

Le fer a une structure atomique

–

À l’état solide, il est constitué d’un assemblage compact et ordonné

d’atomes de fer..

–

Remarque : Toute espèce chimique peut être représentée par une formule.

–

Additif :

–

Le chlorure de sodium (sel de cuisine) est une espèce chimique.

–

Il n’a pas une structure moléculaire mais une structure ionique.

–

On le représente aussi par une formule chimique

NaCℓ qui n’a pas

bien la même signification que celle de l’eau.

–

Le chlorure de sodium est un cristal.

–

Il est formé d’un assemblage compact et ordonné d’ions chlorure et d’ions

sodium.

–

La formule du chlorure de sodium est une formule statistique.

–

Elle traduit le fait que dans le cristal, il y a autant d’ions chlorure

que d’ions sodium.

–

La molécule d’eau est un édifice formé d’un nombre limité d’atomes.

–

Questions : le coca-cola est-il une espèce chimique ? Le lait ? Le miel ?

2)- Les Corps purs.

–

Un corps pur

est constitué d’une seule espèce chimique

–

Un corps pur possède une formule chimique

–

Un corps pur possède des constantes physiques spécifiques :

–

température

de fusion, température d’ébullition, masse volumique, indice de réfraction…

–

Exemple : le dioxygène ;

O2, le diazote ;

N2,

éthanol ; CH3CH2OH

3)-

Les mélanges.

a)-

Définition.

–

Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques.

–

Un mélange ne possède pas de formule chimique

–

Un mélange est constitué d’espèces chimiques différentes.

–

Il ne peut pas

être représenté par une formule chimique.

–

Ainsi l’air est un mélange de dioxygène

O2, de diazote

N2, l’argon

Ar,…

–

On ne donne pas de formule chimique à l’air.

–

On peut donner la formule chimique des constituants de l’air.

b)-

Complément scientifique.

–

La composition d’un mélange peut être décrite par le pourcentage massique

–

ou le pourcentage volumique de chacune des espèces présentes dans ce mélange.

–

La composition d’un mélange, comme l’air peut être décrite par la

proportion en volume,

–

de chacune des espèces chimiques qui le constituent

–

L’air est un mélange gazeux, il est composé principalement

–

De diazote (78 %)

–

De dioxygène (21 %)

–

Il contient aussi les gaz suivants (total ≈ 1 %)

–

Les gaz rares tels que l’argon, le néon, l’hélium…

–

Le dioxyde de carbone

–

La vapeur d’eau…

–

Tableau : Pourcentage volumique de l’air.

|

Air

|

Mélange : Proportions en volume

|

|

Constituants

|

Diazote

|

Dioxygène

|

Autres gaz

|

|

Formule

|

N2

|

O2

|

-

|

|

100

|

78

|

21

|

1

|

–

Additif :

–

La proportion en volume d’une espèce

E dans un mélange est le

quotient

–

du volume V (E) de cette espèce

–

par le volume total Vtot

du mélange.

–

Formulation :

–

Lorsqu’il est exprimé en pourcent (%), ce rapport est nommé pourcentage

volumique.

–

En conséquence, il y a 21 L de dioxygène dans 100 L d’air.

c)-

Les différents types de mélanges.

–

On peut classer les mélanges en deux catégories :

–

Les mélanges homogènes : on ne peut pas différencier à l’œil nu les

constituants

–

Les mélanges hétérogènes : on peut différencier à l’œil nu au moins deux

constituants

–

Exemples :

–

L’eau sucrée : dans un erlenmeyer, on place un sucre en morceau.

–

Puis, on verse de l’eau et on agite. Après agitation, le sucre a disparu

–

On dit que le sucre se dissout dans l’eau.

–

On obtient de l’eau sucrée qui est une solution aqueuse

–

L’eau et le sucre sont des corps purs et l’eau sucrée est un mélange.

–

L’eau sucrée contient des molécules de sucre parmi des molécules d’eau.

–

L’eau et l’huile : dans un tube à essais, on verse de l’eau

–

On ajoute de l’huile et on agite. On obtient une émulsion.

–

Après repos, on remarque que l’huile surnage au-dessus de l’eau.

–

L’huile et l’eau forment un mélange hétérogène.

–

De même l’eau et le sable forment un mélange hétérogène.

II-

Identification des espèces.

1)- Par les grandeurs physiques.

a)-

Introduction.

–

Un corps pur possède des constantes physiques spécifiques :

–

Température de changement d’état, : température de fusion, température

d’ébullition,

–

Masse volumique, indice de réfraction…

b)-

La masse volumique :

–

Relation :

|

|

–

m

: Masse de l’espèce ou du mélange en g

–

V

: Volume l’espèce ou du mélange en L

–

ρ :

Masse volumique de l’espèce ou du mélange en g / L

|

–

Remarque : on exprime aussi les masses

volumiques en g / cm3 ou g / mL

–

Rappel : 1 m3 = 103 dm3 = 106

cm3 = 103 L

–

La masse volumique d’une espèce chimique dépend de la température.

c)-

La densité.

–

La densité

des liquides et des solides se mesure par rapport à l’eau.

–

La densité des gaz se mesure par rapport à l’air.

–

–

Relation : on écrit :

|

|

La densité est

un nombre qui s’exprime sans unité

|

–

Connaissant la masse volumique du liquide, on

peut utiliser la relation suivante.

–

Pour le solide ou le liquide : m =

ρ .

V et pour l’eau :

meau=

ρeau

. V

–

Conséquence : On en déduit la relation suivante :

–

–

La densité est un nombre qui n’a pas d’unité.

–

Masse volumique de l’eau : ρeau = 1,0 kg / dm3

ou ρeau = 1,0 g / cm3 ou

ρeau

= 1,0 g / mL

–

Pour les gaz, la référence est l’air.

–

La relation est la suivante :

|

|

La densité est

un nombre qui s’exprime sans unité

|

–

La masse volumique de l’air dépend de la température et de la pression.

–

Pour une température θ = 0 °C et pour une pression p = 1013

hPa,

–

La masse volumique de l’air :

ρair = 1,29 g / L

–

La masse volumique de l’air est petite par rapport à celle de l’eau

–

L’état gazeux est un état dispersé alors que l'état liquide est un état

condensé.

–

Exemples :

|

Exemple 1 :

L’hexane a une

masse volumique égale à 660 kg . m– 3

et l’eau liquide

a une masse volumique égale à 1000 kg . m– 3.

Calculer la

densité de l’hexane.

Réponse :

Densité de l’hexane :

|

|

Exemple 2 :

Le

dichlorométhane a une densité de 1,326.

Calculer sa

masse volumique en g . cm – 3.

Donnée :

L’eau liquide a

une masse volumique égale à 1000 kg . m– 3.

Réponse :

Masse volumique

du dichlorométhane :

|

|

Exemple 3 :

Le dioxyde de

carbone est un gaz qui trouble l’eau de chaux.

Il fait partie

des gaz à effet de serre.

Pour une

température θ = 0 °C et une pression p = 1013 hPa,

Sa masse

volumique ρ = 1,96 g / L.

Calculer sa

densité. Quelle remarque peut-on faire ?

Donnée : la

masse volumique de l’air dans

les mêmes

conditions de température et de pression :

ρair

= 1,29 g / L

Réponse :

Densité du

dioxyde de carbone :

Le dioxyde de

carbone est un gaz plus dense (plus lourd) que l’air.

|

2)- Par des tests chimiques.

a)-

Test au sulfate de cuivre anhydre.

–

C’est une poudre blanche qui bleuit en présence d’eau.

–

Ce test est spécifique de la présence d’eau.

Mode opératoire :

Mode opératoire :

–

À l’aide d’une spatule, déposer un peu de sulfate de cuivre II anhydre

dans une coupelle.

–

Laisser tomber une à deux gouttes de produit à tester.

–

Résultat du test : le test est positif si la poudre blanche bleuit.

–

Le test est négatif si la poudre blanche ne bleuit pas.

b)-

Test à l’eau de chaux.

–

L’eau de chaux est un liquide transparent qui se trouble en présence de

dioxyde de carbone.

–

Ce test est spécifique de la présence de dioxyde de carbone.

–

On peut schématiser le mode opératoire de ce test.

–

Lors de cette réaction chimique, on observe un dégagement gazeux.

–

On fait buller ce gaz dans de l’eau de chaux, liquide transparent.

–

Ce gaz provoque le trouble de l’eau de chaux.

–

C’est du dioxyde du carbone CO2.

c)-

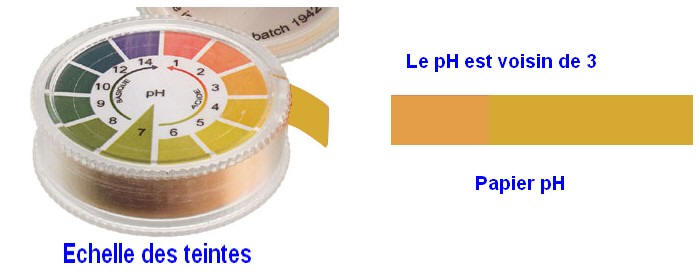

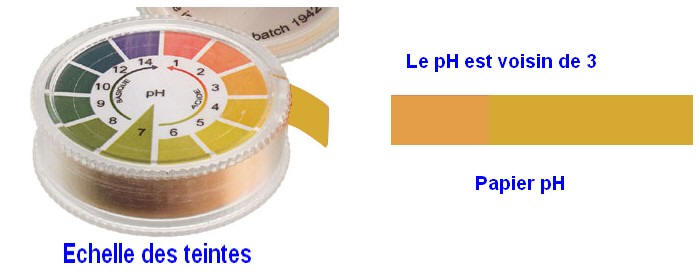

Test au papier pH.

–

Ce test révèle la présence d’espèces chimiques acides, neutres ou

basiques.

–

Il n’est pas spécifique d’une espèce chimique.

Mode opératoire :

Mode opératoire :

–

On plonge un agitateur en verre dans la solution à tester.

–

On met en contact l’extrémité de l’agitateur et un morceau de papier

pH

placé dans une coupelle.

–

Résultat du test :

–

On déduit à l’aide de l’échelle des teintes de

pH un ordre de grandeur de

la valeur du pH de la solution.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

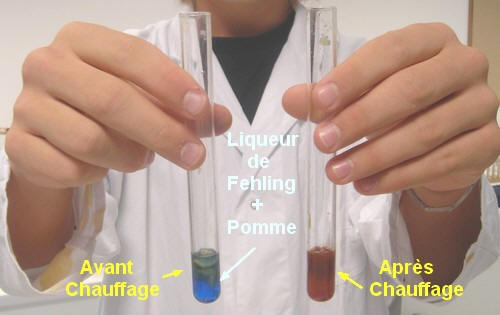

d)-

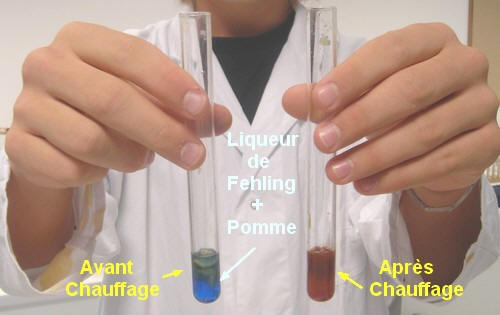

Test à la liqueur de Fehling.

–

La liqueur de Fehling est un liquide bleu qui par chauffage en présence

de certains sucres donne un précipité rouge brique.

–

Ce test est spécifique de la présence de certains sucres (comme le

glucose).

–

On verse de la Liqueur de Fehling dans un tube à essais, on ajoute un peu

de la solution à tester.

–

On adapte une pince en bois pour tenir le tube à essais.

–

On chauffe modérément tout en observant le tube à essais.

–

Si un précipité rouge brique apparaît, le test est positif.

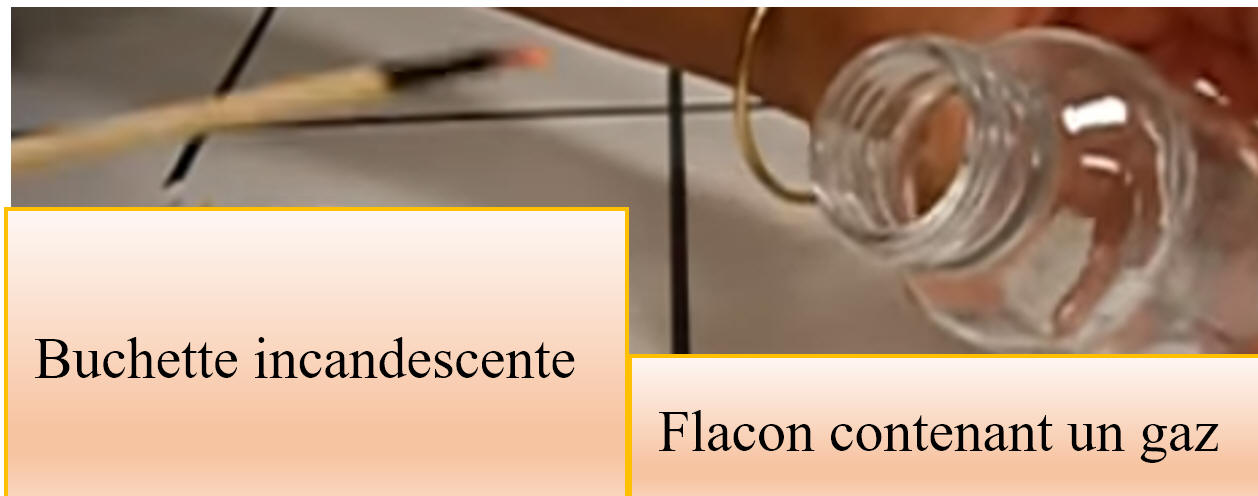

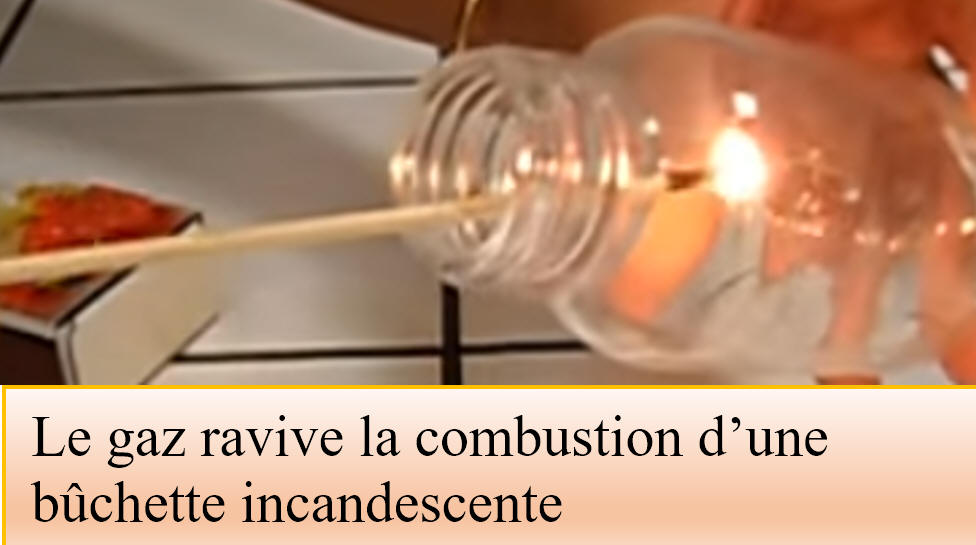

e)-

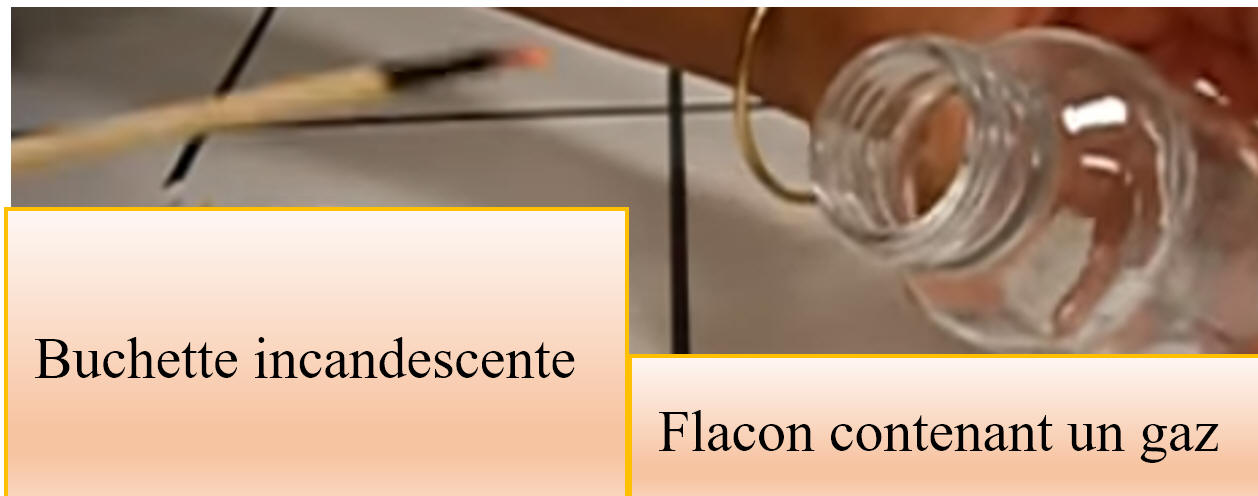

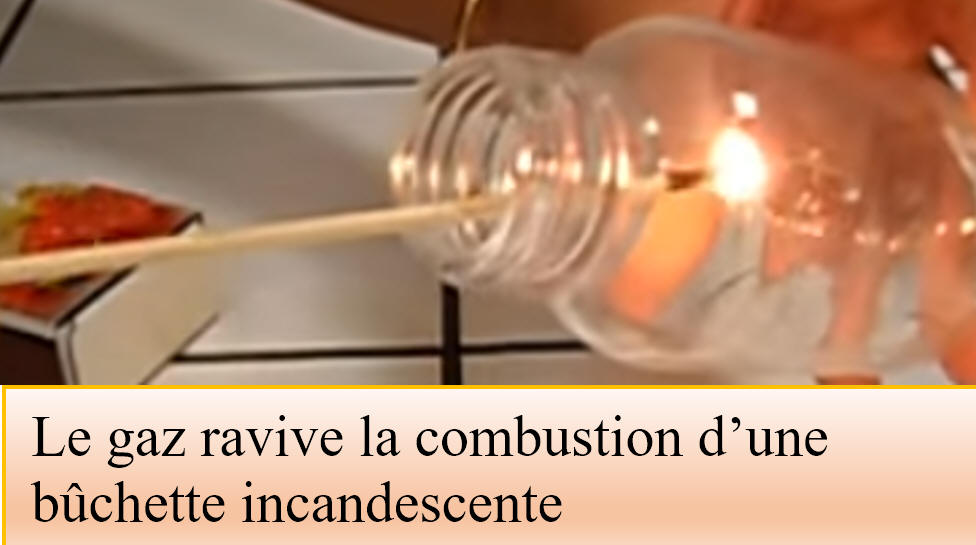

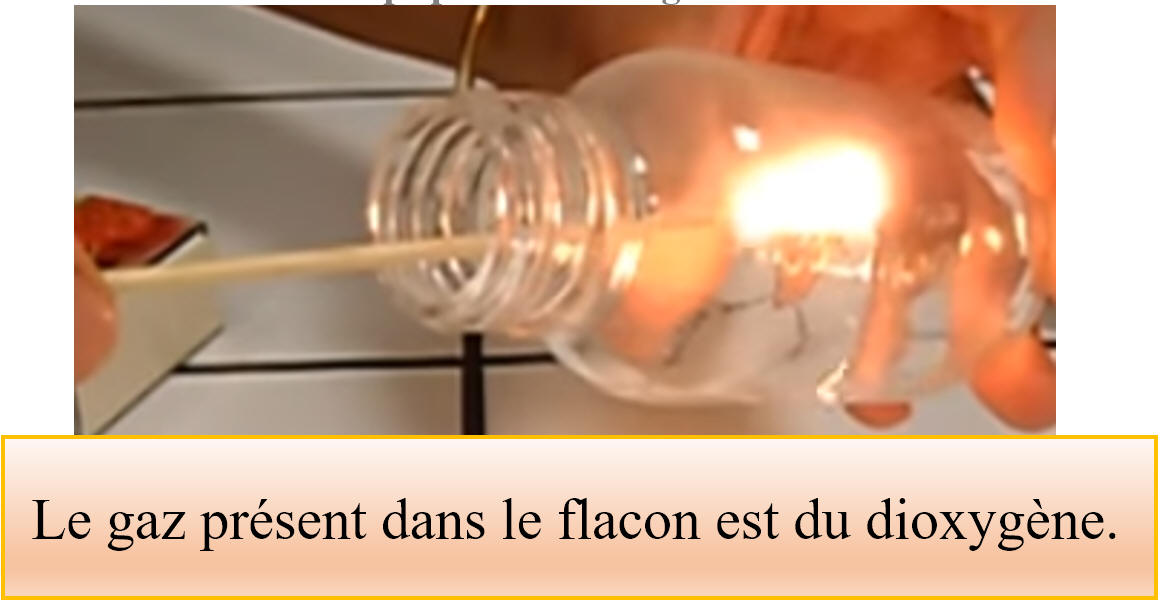

Le test du dioxygène.

–

On présente un bâton de bois incandescent à l’ouverture d’un flacon

contenant du dioxygène gazeux.

–

Le gaz présent dans l’éprouvette ravive la

combustion

–

Le gaz qui ravive la combustion d’une

bûchette incandescente est le dioxygène

O2

–

Ce test est spécifique de la présence du dioxygène.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

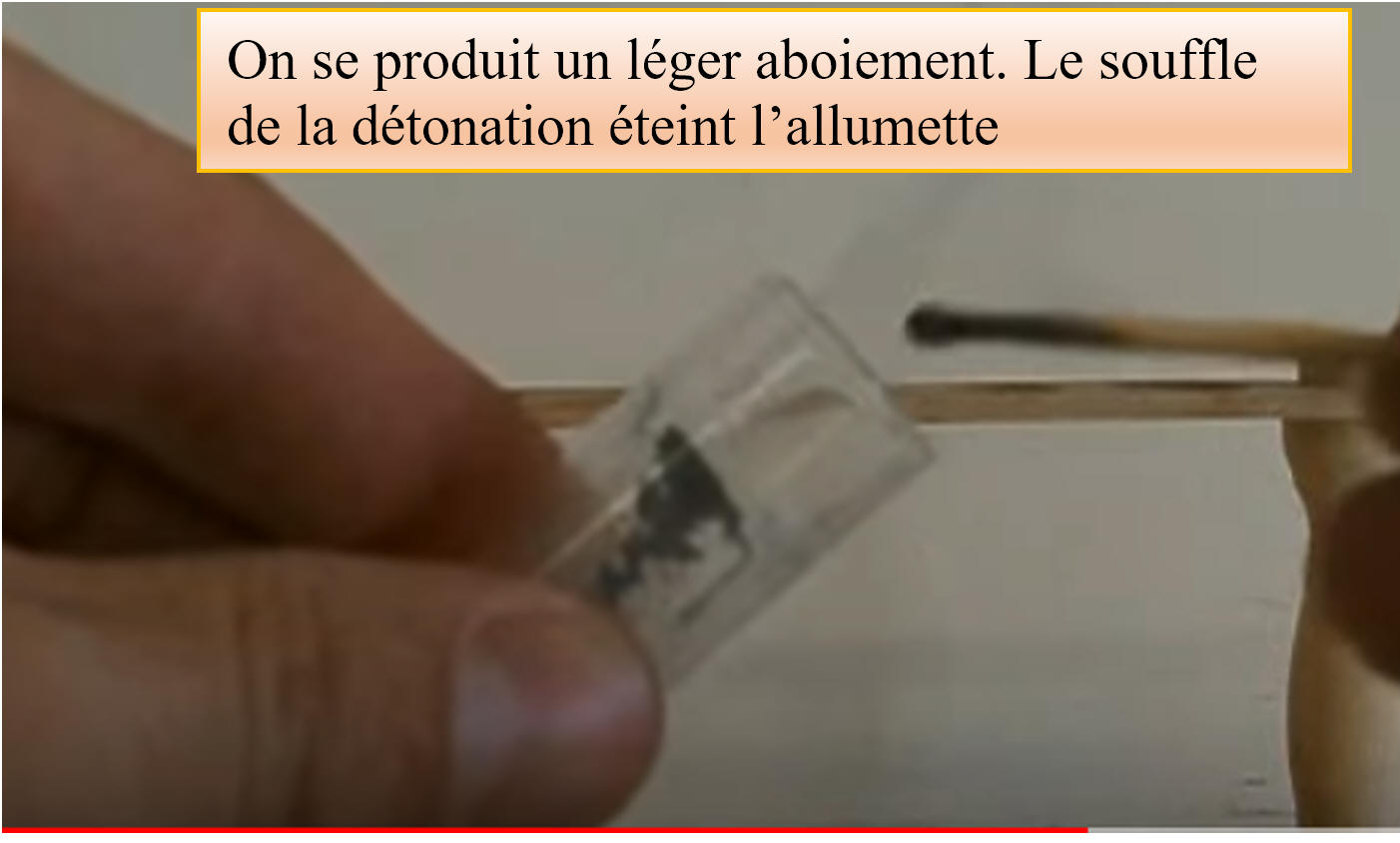

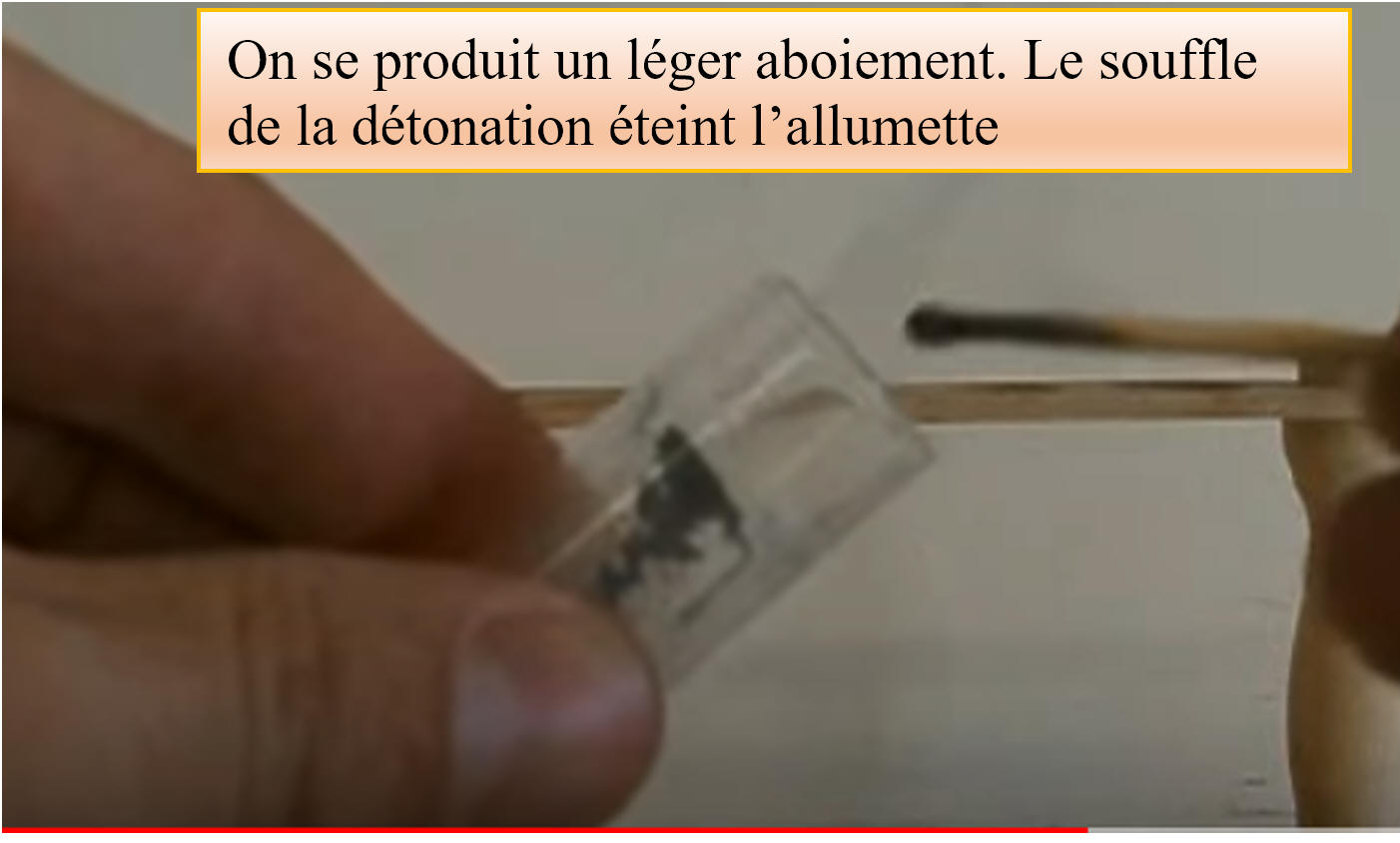

f)-

Le test du dihydrogène

–

on

présente rapidement une allumette enflammée à l’ouverture d’une éprouvette

contenant du dihydrogène gazeux

–

Il se produit une faible détonation

–

Le gaz qui

provoque une légère détonation en présence d’une flamme est de dihydrogène

H2.

–

Ce test est spécifique de la présence du dihydrogène.

–

Réaction :

–

On verse du fer en poudre dans un tube à essais.

–

On ajoute de l’acide chlorhydrique concentré.

–

Il se produit une vive effervescence et on observe un dégagement gazeux.

–

On ferme le tube à essai avec un bouchon et on laisse agir quelques

minutes.

–

On enlève le bouchon et on approche une allumette enflammée de

l’ouverture du tube à essai.

–

Il se produit une légère détonation.

–

Le gaz produit lors de cette réaction est du dihydrogène.

3)-

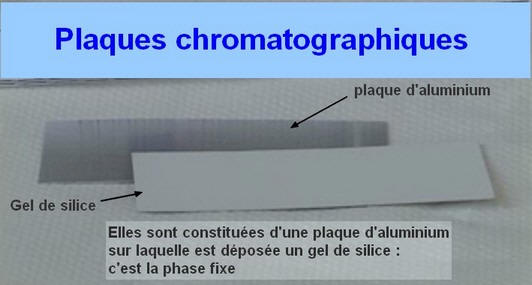

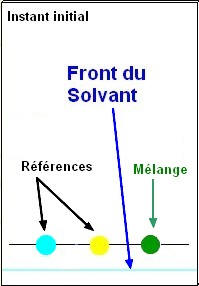

Par la chromatographie.

Chromatographie sur couche

mince (C.C.M)

(Sous forme de travaux pratiques)

a)-

Introduction

–

Cette technique permet de séparer les espèces chimiques présentes dans un

mélange homogène.

–

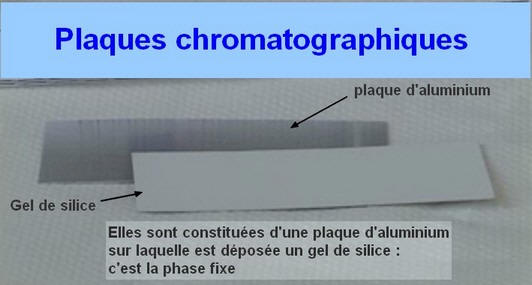

Pour effectuer une C.C.M, on utilise :

–

Une phase fixe sur laquelle une goutte de mélange à séparer est déposée.

–

La phase fixe est constituée d’une mince couche de gel de silice déposée

sur une plaque d’aluminium.

–

Une phase mobile ou éluant.

–

C’est le solvant dans lequel les constituants du mélange sont plus ou

moins solubles.

–

L’éluant migre le long de la phase fixe grâce au phénomène de

capillarité.

–

Il entraîne les constituants du mélange qui se déplacent à des vitesses

différentes.

–

On peut ainsi les séparer.

b)-

Chromatographie et séparation.

–

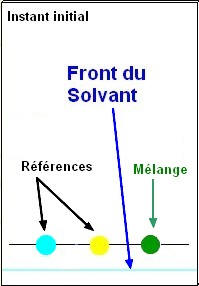

La chromatographie permet la séparation des constituants d’un mélange.

–

Pour un éluant et un support donnés, une espèce chimique migre de la même

façon qu’elle soit pure ou dans un mélange.

–

Une espèce chimique très soluble dans l’éluant migre beaucoup plus vite

qu’une substance peu soluble.

–

Les espèces chimiques étant entraînées à des vitesses différentes peuvent

être séparées.

c)-

Chromatographie et analyse.

–

La chromatographie est aussi une technique d’analyse.

–

Elle permet d’identifier les espèces chimiques présentes dans un mélange.

–

Des espèces chimiques identiques migrent à des hauteurs identiques sur

une même plaque de chromatographie.

–

Préparation de la plaque ;

|

Étape 1 :

|

Étape 2

|

Étape 3

|

|

Placer la plaque dans le

bécher et recouvrir du

verre de montre.

Laisser évoluer l’ensemble

jusqu’à ce que l’éluant

arrive à 1 cm du haut de

la plaque environ.

Sortir la plaque et

laisser sécher.

|

|

|

Animation

: réalisation d'une C.C.M

III-

Applications.

1)- Les Solutions hydroalcooliques. Préparation d’une

solution :

a)-

Introduction.

–

Les Solutions hydroalcooliques sont utilisées pour désinfecter les mains.

–

Ce sont des antiseptiques.

–

Elles contiennent de l’éthanol, du glycérol, de l’eau oxygénée et de

l’eau distillée.

–

Elles s’appliquent sur les mains sèches et ne nécessitent pas de rinçage.

b)-

Composition d’une solution hydroalcoolique.

–

Tableau :

|

|

Pourcentage

volumique

|

Densité

|

|

Éthanol à 96 %

|

85,0 %

|

0,806

|

|

Eau oxygénée à 10 vol.

|

4,00 %

|

1,01

|

|

Glycérol

|

1,50 %

|

1,26

|

|

Eau distillée

|

qsp 100 mL

|

1,00

|

Questions :

–

Effectuer une recherche sur les différentes espèces chimiques présentes dans

la solution hydroalcoolique.

–

Déterminer les volumes des différentes espèces chimiques pour préparer

100 mL de solution.

–

Déterminer les masses des différentes espèces chimiques pour préparer 100

mL de solution.

–

Élaborer un protocole expérimental afin de préparer 100 mL de solution

hydroalcoolique.

–

Préciser le matériel utilisé et les différentes étapes.

2)- Les solutions d’eau oxygénée.

–

La solution aqueuse de peroxyde de dihydrogène est plus connue sous le

nom d’eau oxygénée.

–

L’eau oxygénée dite à « 10 volumes » a un pourcentage massique en

peroxyde de dihydrogène égal à 3,0 %.

–

On trouve également des solutions à 10 %, 30 %, etc.

a)-

L’eau oxygénée est-elle un corps pur ?

b)-

Il est possible de tracer l’évolution de la densité des solutions de

peroxyde de dihydrogène en fonction du pourcentage massique en hydroxyde de

dihydrogène :

–

Graphe :

–

Comment la densité d

des solutions de peroxyde de dihydrogène

évolue-t-elle en fonction du pourcentage massique en peroxyde de dihydrogène ?

–

Déterminer la valeur de la densité d’une solution à 50 %.

c)-

Calculer la masse de peroxyde de dihydrogène contenue dans 1,0 L de

solution à 50 %.

d)-

Élaborer un protocole expérimental pour déterminer le pourcentage

massique d’une solution inconnue de peroxyde de dihydrogène.

–

Tableau : Concentration en H2O2 :

Pourcentage massique

|

Paramètres

|

Concentration en H2O2 :

pourcentage massique

|

|

|

10 %

|

30 %

|

35 %

|

50 %

|

60 %

|

70 %

|

100 %

|

|

Masse

volumique

g

/ mL

|

1,03

|

1,11

|

1,13

|

1,20

|

1,24

|

1,29

|

1,45

|

|

Température

de fusion

°

C

|

-6

|

-26

|

-33

|

-52

|

-56

|

-40

|

-0,43

|

|

Température

d’ébullition

°

C

|

102

|

106

|

108

|

114

|

119

|

125

|

150

|

3)-

Correction :

4)-

Exercices :

a)-

Nommer des mélanges : exercices 5 page 25.

b)-

Exploiter un graphique T = f

(t). Exercice 8 page

25.

c)-

Déterminer une densité : Exercice 11 page 35.

d)-

Analyser un chromatogramme : Exercice 15 page 25.

e)-

Des caractéristiques physiques différentes : Exercices 17 page 26.

f)-

Des tests de mise en évidence : Exercice 22 page 26.

g)-

L’acide fumarique : Exercice 25 page 26.

5)- QCM :

QCM N° 01 Corps purs et mélanges

(réalisé avec QUESTY pour s'auto-évaluer)

sous forme de tableau