|

Sens d'évolution s pontanée d'un système chimique. |

|

|

|

|

|

|

QCM N°

07

Sens

d'évolution spontanée d'un système chimique.

La

transformation non totale.

L’évolution

spontanée d’un système

Le transfert

spontané d’électrons.

Pour chaque

question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). |

|||||

|

|

Énoncé |

A |

B |

C |

R |

|

1 |

On mélange 1

mol d’ions

fer II Fe2+

(aq) et 2 mol

d’ions argent

Ag+ (aq).

On obtient

0,80 mol

d’ions fer III

Fe3+ (aq).

Donnée :

Fe2+

(aq) + Ag+ (aq)

Fe3+ (aq)

+ Ag (s) |

La

transformation

est non totale |

La

transformation

est modélisée

par deux

réactions

opposées

l’une de l’autre. |

La

transformation

est totale |

AB |

|

2 |

Le taux d’avancement final de la réaction

décrite en

1.

vaut : |

|

|

τ

= 80 % |

AC |

|

3 |

À l’état

d’équilibre de la

transformation

décrite

en

1. :

|

vapp (Fe3+) =

vdisp (Fe3+) |

Microscopiquement

il n’y a plus

de réaction |

Le système

chimique

n’évolue plus |

AC |

|

4 |

Le quotient de

la

réaction Qr :

|

S’exprime en

mol . L–1 |

Dépend de

l’écriture de

l’équation de

la réaction |

Varie au

cours de la

transformation |

BC |

|

5 |

Soit

l’équation : Cu2+ (aq) + 2 Ag (s)

Cu

(s) + 2 Ag+ (aq)

Le quotient de

réaction

associé

s’écrit : |

|

|

|

B |

|

6 |

Soit

l’équation : CH3CO2H (aq)

+ H2O (ℓ)

CH3CO2– (aq)

+ H3O+ (aq)

À 25 ° C, la

constante

d’équilibre

associée

est K = 6,3 × 104.

Le quotient de

réaction

à l’état

initial Qr,i d’un

système est

égal à

3,0 × 105. |

La

transformation

évolue dans

le sens direct

de l’équation. |

La

transformation

évolue dans

le sens inverse

de l’équation. |

La

transformation

n’évolue pas

car l’état

d’équilibre est

atteint.

|

B |

|

7 |

Lors de son

fonctionnement,

la pile

décrite ci-dessous : |

Évolue par

transfert

direct

des électrons

entre ses

réactifs. |

Évolue vers

un état

d’équilibre. |

Évolue par

transfert

indirect

d’électrons |

BC |

|

8 |

Dans la pile

décrite en 7.,

les électrons

circulent : |

De l’électrode

de zinc vers

l’électrode

d’argent |

De l’électrode

d’argent vers

l’électrode

de zinc. |

Dans les

solutions |

A |

|

9 |

Pour la pile

décrite en 7.,

l’équation de

la réaction

électrochimique s’écrit : |

Zn2+

(aq) + 2 e–

→ Zn

(s)

Sur

l’électrode

de zinc |

Zn

(s) →

Zn2+

(aq) + 2 e–

Sur

l’électrode

de zinc |

Ag+

(aq) + e–

→ Ag

(s) Sur

l’électrode

d’argent |

BC |

|

10 |

L’équation de

la réaction

de

fonctionnement de la

pile décrite

en 7.

est : |

Zn2+ (aq)

+ 2 Ag (s)

→ Zn (s)

+ 2 Ag+ (aq) |

Zn (s)

+ 2 Ag+ (aq)

→ Zn2+ (aq)

+ 2 Ag (s) |

2 Zn (s)

+ Ag+ (aq)

→ 2 Zn2+ (aq)

+ Ag (s) |

B |

|

11 |

Un réducteur

usuel

peut être du :

|

Dioxygène

O2

(g) |

Dihydrogène

H2 (g) |

Dichlore

Cℓ2

(g) |

B |

QCM réalisé avec le logiciel Questy

Pour s’auto-évaluer

Transformation totale :

Transformation non totale :

|

Transformations totales et non totales :

Comparaison entre

xf et

xmax :

- Si xf = xmax

, alors la transformation est totale.

- Si xf

< xmax , alors la transformation est non totale. |

a A + b B

![]() c

C + d D

c

C + d D

►

Exemple :

|

Équation |

Fe2+

(aq) |

+

Ag+ (aq) |

|

Fe3+

(aq) |

+

Ag (s) |

|

|

État |

Avancement |

n

(Fe2+) |

n

(Ag+) |

|

n

(Fe3+) |

n

(Ag) |

|

État initial

(mol) |

0 |

ni

(Fe2+) ≈ 1 |

ni

(Ag+) ≈ 2 |

|

0 |

0 |

|

État

Intermédiaire

(mol |

x |

1

– x |

2

– x |

|

x |

x |

|

État

final

(mol) |

xf

= 0,80 |

1

– xf =

0,20 |

2

– xf =

1,8 |

|

xf =

0,80 |

xf =

0 ,80 |

|

État

maximal

(mol) |

xmax

= 1 |

0 |

1 |

|

1 |

1 |

Notion d’équilibre dynamique :

►

Échelle microscopique :

►

Échelle macroscopique :

Taux d’avancement final.

|

|

|

|

τ

(tau) |

Taux d’avancement

final (sans unité) |

|

xf |

Avancement final

(mol) |

|

xmax |

Avancement

maximal (mol) |

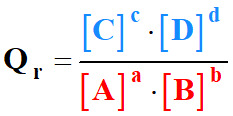

Quotient de réaction Qr.

a

. A (aq)

+

b . B

(aq)

![]() c

. C (aq)

+

d . D

(aq)

c

. C (aq)

+

d . D

(aq)

|

|

|

|

Qr

|

Quotient de

réaction (sans unité) |

|

[C]

et [D] |

Concentration des

produits (mol . L–1) |

|

[A]

et

[B] |

Concentration des

réactifs (mol . L–1) |

|

C0 |

Concentration

standard : C0 =

1,0 mol . L–1 |

►

Remarque :

Constante d’équilibre K.

K = Qr,éq

Prévision du sens de l’évolution spontanée.

|

|

|

|

Sens direct

|

|

|

|

|

a A

(aq) |

+ |

b B

(aq) |

|

c C

(aq) |

+ |

d D

(aq) |

|

|

|

|

Sens inverse

|

|

|

|

►

Si le quotient de réaction initial Qr,i

est inférieur à la constante d’équilibre K,

►

Si le quotient de réaction initial Qr,i

est supérieur à la constante d’équilibre K,

Transfert spontanée d’électrons :

Constitution d’une pile :

►

Schéma d’une pile :

►

Remarque :

Rôle du pont salin.

Capacité électrique d’une pile :

|

Qmax

= n (e–)max . NA

. e |

|

|

Qmax |

Capacité électrique de la pile

(coulomb : C) |

|

n

(e–)max |

Quantité maximale d’électrons

échangés (mol) |

|

NA |

Nombre d’Avogadro (mol–1) NA = 6,02 × 1023

mol–1 |

| e |

Charge élémentaire (coulomb : C) e = 1,60 × 10–19 C |

►

Remarque :

Les oxydants et les réducteurs usuels.

►

Les réducteurs :

►

Les oxydants :

|

Espèces oxydante |

Nom de l’espèce |

Milieu |

|

O2

(g) |

Dioxygène |

Air |

|

CℓO–

(aq) |

Ion hypochlorite |

Eau de Javel |

|

Cℓ2

(g) |

Dichlore |

|

|

|