|

Analyse d'un système chimique. |

|

|

|

|

|

|

QCM N° 02

Pour

chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). |

|||||

|

|

Énoncé |

A |

B |

C |

R |

|

1 |

L’unité

usuelle de la

densité

est : |

kg . m−3 |

m3

. kg−1 |

Sans

unité |

C |

|

2 |

Deux

espèces en solution

à la même

concentration

en

quantité de matière sont

probablement identiques

si le

spectre UV-visible : |

sont

superposables |

présentent

le

même

maximum

d'absorption |

ont la

même

valeur

d'absorbance à λmax |

A |

|

3 |

L'exploitation d'un spectre

IR

permet : |

de

déterminer

la formule

brute

d'une

espèce chimique |

de

déterminer

la couleur

d'une

espèce

chimique |

d'identifier des

liaisons

présentes

dans une

molécule |

C |

|

4 |

La

conductivité d'une

solution

est une grandeur

représentant la capacité

de la

solution à : |

s'opposer

au

courant

électrique |

conduire

le

courant

électrique

|

produire

du

courant

électrique |

B |

|

5 |

Une droite

d'étalonnage

en

conductimétrie peut

être

obtenue en mesurant

la

conductivité : |

de

solutions de

même

composé

ionique

mais

de concentration

différente |

de

différentes

solutions

ioniques

de même

concentration |

d'une même

solution

ionique

à des

températures

différentes |

A |

|

6 |

La droite

d'étalonnage

obtenu

lors d'un dosage

spectrophotométrique

vérifie

l'équation :

A

= 240 C (C mol . L-1).

Une

solution de la même

espèce

dont la mesure

d'absorbance donne

A

= 1,20

est à une

concentration

en

quantité de matière

égale à :

|

5,0 mmol . L-1 |

200 mol . L-1 |

0,40 mol . L-1 |

A |

|

7 |

la courbe

représentant

le titrage

pH-métrique de

l'ammoniac

par

l'acide

chlorhydrique est : |

|

|

|

B |

|

8 |

Lors d’un

titrage l'équivalence correspond à l'état du système

pour lequel :

|

toute la

solution

de la

burette

a été

versée |

les

réactifs titrant

et titré

sont en

quantité

de matière

égale dans

le bécher |

les

réactifs titrant

et titré

ont été

introduits

en proportions

stœchiométriques |

C |

|

9 |

Le schéma

correct pour

représenter un dispositif

de titrage

est : |

|

|

|

B |

|

10 |

Pour une

solution de

concentration C d'une

espèce

absorbante,

la loi de

Beer-Lambert

permet

d'exprimer : |

C

en fonction

de la

longueur

d'onde de

mesure |

la

longueur

d'onde du

maximum

d'absorption en

fonction

de C |

l'absorbance de

la

solution, à une

longueur

d'onde

fixée en

fonction

de C |

C |

QCM réalisé avec le logiciel Questy

Pour s’auto-évaluer

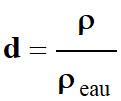

Densité d’un liquide :

-

La densité d d’un liquide, à une

température donnée, est le rapport

-

de la masse volumique du liquide ρ

-

sur la masse volumique ρeau

de l’eau.

|

|

|

|

d |

Densité sans

unité |

|

ρ |

Il faut

exprimer les deux masses

volumiques

dans la même unité

Le plus

souvent : (g . L–1) ou (kg . L–1)

ou (kg . m–3) |

Spectroscopie UV-visible.

-

Les solutions colorées absorbent certaines radiations dans le domaine du

visible, dont la longueur d’onde est comprise entre :

-

400 nm ≤ λ ≤ 800 nm

-

Les solutions incolores peuvent absorber des radiations dans le domaine

ultraviolet :

-

Pour une espèce chimique colorée, on peut tracer le graphe donnant l’absorbance

A en fonction de la longueur d’onde

λ.

-

On obtient alors le spectre d’absorption de l’espèce chimique.

-

Exemple : Spectre d’absorption du diiode :

-

La valeur de la longueur d’onde correspondant à l’absorbance maximale

du spectre d’absorption peut permettre l’identification d’une espèce chimique.

Spectroscopie infrarouge IR :

-

La spectroscopie IR est une

spectroscopie d’absorption.

-

Les composés organiques absorbent aussi

dans le domaine de l’infrarouge.

-

Pour ces spectres, on fait figurer :

-

La transmittance T ou intensité

lumineuse transmise par l’échantillon analysé en ordonnée (elle s’exprime en

pourcentage)

-

Le nombre d’ondes σ en abscisse.

-

Le nombre d’ondes σ est

l’inverse de la longueur d’onde λ.

-

Exemple : Spectre de la propanone.

-

Chaque bande d’absorption est

associée à un type de liaison, principalement caractérisé par les deux atomes

liés et la multiplicité de la liaison.

-

Un spectre infrarouge renseigne sur la

nature des liaisons présentes dans une molécule.

-

Les bandes d’absorption associées à

chacune des liaisons rencontrées en chimie organique correspondent à un domaine

de nombre d’ondes bien précis.

-

Une table des absorptions

caractéristiques des liaisons dans le domaine de l’IR donne les

fourchettes des nombres d’onde (souvent l’allure des bandes) pour différents

types de liaison.

-

Un spectre infrarouge nous renseigne sur

la nature des liaisons présentes dans la molécule et permet d’en identifier les

groupes caractéristiques.

Conductivité d’une solution :

-

Dans une solution électrolytique, ce

sont les ions qui sont responsables du passage du courant.

-

Un courant dans une solution est dû à

la circulation des ions positifs et négatifs se déplaçant en sens inverse.

-

Chaque ion dans la solution contribue à

la conductivité de celle-ci.

-

La conductivité σ de la solution

est égale à la

somme

des

conductivités

due aux

cations

et aux

anions.

Courbe d’étalonnage en conductimétrie :

Énoncé de la loi de Kohlrausch :

|

La

conductivité σ d’une

solution diluée d’une espèce ionique

dissoute est

proportionnelle à sa concentration molaire C en

soluté

apporté : |

|

σ

= k .

C |

|

σ

= k .

C |

C ;

concentration en mol . L– 1

|

|

k :

coefficient de proportionnalité en S . L .

m– 1. mol– 1

|

|

|

σ :

conductivité de la solution en S . m– 1

|

-

-

À partir de la mesure de la

conductivité d’une solution, on peut déterminer la valeur de sa concentration.

|

Réaliser un

dosage par étalonnage consiste à déterminer

la

concentration d’une espèce en solution en comparant

une grandeur

physique, caractéristique de la solution, à

la même

grandeur physique mesurée pour des solutions étalon. |

Courbe d’étalonnage par mesure de

l’absorbance d’une solution :

-

Absorbance en fonction de la concentration

-

Loi de Beer-Lambert :

|

L’absorbance

d’une solution diluée contenant une espèce colorée

est

proportionnelle à la concentration (effective)

C de cette espèce

et à

l’épaisseur ℓ (cm) de la solution traversée par le faisceau

lumineux. |

|

A

(λ) =

ε (λ)

. ℓ .

C |

|

A :

absorbance : grandeur sans unité |

|

ℓ :

largeur de la cuve (épaisseur de la solution traversée) (cm) |

|

ε

(λ) : coefficient

d’extinction molaire (mol– 1. L. cm– 1) |

|

C :

concentration de l’espèce absorbante (mol

. L– 1) |

-

La courbe A = f

(C) constitue la courbe d’étalonnage de la substance étudiée.

-

Elle permet de déterminer la

concentration d’une solution de la substance étudiée.

-

Elle permet donc de doser une espèce

chimique colorée.

-

Exemple : Cas du diiode :

Titrage pH-métrique de l’ammoniac par l’acide chlorhydrique :

-

C’est la réaction entre une base faible

NH3 (aq) et un acide fort [H3O+

(aq) + Cl− (aq)]

-

Équation de la réaction :

H3O+ (aq) + NH3 (aq) → NH4+ (aq) + H2