|

Cinétique chimique |

|

|

|

|

|

|

QCM N°

04

Cinétique

chimique

Pour chaque

question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). |

|||||

|

|

Énoncé |

A |

B |

C |

R |

|

1 |

L’oxydant I2 :

|

Est réduit

en I–. |

Est oxydé

en I–. |

Perd des

électrons pour

former I–. |

A |

|

2 |

Soit la

demi-équation :

SO2

+ 2 H2O =

SO42–

+ 4 H+ + 2 e– |

SO2

subit une

oxydation |

SO2

est un

réducteur |

SO2

subit une

réduction |

AB |

|

3 |

L’équation de

la réaction

entre Ag+

et Cu est : |

Ag+

+ Cu

→

Ag

+ Cu2+ + e– |

Ag+

+ Cu

→

Ag

+ Cu2+ |

2 Ag+

+ Cu

→

2 Ag

+ Cu2+ |

C |

|

4 |

On s’intéresse

à la réaction

d’équation :

N2

+ 3 H2 → 2 NH3

On introduit

initialement

des quantités

de matière

n

de N2

et n’ de H2.

Dans la ligne

« quantité

de matière en

cours de

réaction », on

écrit : |

n

+ x

pour N2

et

n’

+ 3 x

pour H2 |

n

– x

pour N2

et

n’

– 3 x

pour H2 |

n

– x

pour N2

et

3 n’ –

x

pour H2 |

B |

|

5 |

On s’intéresse

à la réaction

d’équation :

N2

+ 3 H2 → 2 NH3

Si N2

est le réactif limitant,

sa quantité de

matière : |

Initiale est

inférieure

à celle de

H2 |

finale est

supérieure

à celle de

H2 |

Initiale

est nulle |

A |

|

6 |

On s’intéresse

à la réaction

d’équation :

N2

+ 3 H2 → 2 NH3

Si on

introduit

n

= 2,0 mol de N2

et n’ =

3,0 mol de H2 : |

N2

est

le réactif

limitant |

N2

est

introduit

en excès |

Le mélange

est

stœchiométrique |

B |

|

7 |

Lequel ou

lesquels de ces

schémas de

Lewis sont

justes :

|

|

|

|

C |

|

8 |

Le schéma de

Lewis de la

molécule

d’ammoniac est : |

|

|

|

C |

|

9 |

L’électronégativité d’un

élément

chimique mesure : |

Sa capacité à

repousser les

électrons

d’une

liaison de

valence |

Sa capacité à

attirer à lui

les électrons

d’une liaison

de valence |

Sa charge

négative |

B |

|

10 |

Une liaison

est polarisée

si les atomes

qu’elle relie : |

Sont

identiques |

Sont

différents |

Ont une

différence

d’électronégativité

supérieure à

0,4 |

C |

|

11 |

Une molécule

est

polaire si : |

Toutes les

liaisons sont

polarisées |

Elle possède

une seule

liaison

polarisée |

Elle contient

uniquement

des atomes

de carbone et

d’hydrogène |

B |

|

12 |

Laquelle ou

lesquelles

de ces

molécules sont

polaires ? |

|

|

|

AC |

QCM réalisé avec le logiciel Questy

Pour s’auto-évaluer

Réaction d’oxydoréduction

|

Couple

Ox

/ Red |

Demi-équation

électronique |

|

I2

(aq) / I– (aq) |

I2

(aq) + 2 e – |

-

Un oxydant est une entité chimique capable de gagner un ou plusieurs

électrons.

-

(Oxydant :

gagne)

-

Un réducteur est une entité chimique capable de perdre un ou plusieurs

électrons.

-

(Réducteur :

perd)

-

Couple oxydant / réducteur :

-

À tout couple oxydant / réducteur, on associe la demi-équation

électronique d’oxydoréduction suivante :

|

Ox |

+ |

n

e – |

|

Red |

-

Ceci est une écriture formelle.

-

La double flèche traduit la possibilité de passer d’une forme à l’autre

suivant les conditions expérimentales.

-

La transformation chimique qui correspond au passage de l’oxydant Ox

à son réducteur conjugué Red est une réduction : Ox + n e

– → Red

-

Une réduction est un gain d’électrons.

-

La transformation chimique qui correspond au passage du réducteur Red

à son oxydant conjugué Ox est une oxydation : Red → Ox + n e

–

-

Une oxydation est une perte d’électrons.

-

Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, un oxydant est réduit et un

réducteur est oxydé.

-

Une réaction d’oxydoréduction est une réaction de transfert d’électrons.

-

Elle fait intervenir deux couples Ox / Red : Ox1

/ Red1 et Ox2 / Red2

-

Ox1 ne peut pas réagir sur Ox2 et

Red1 ne peut pas réagir sur Red2

-

Ox1 peut réagir sur Red2 ou Ox2

peut réagir sur Red1

-

Cela dépend de la force relative des oxydants et des réducteurs mis en

présence.

-

Au cours d’une réaction d’oxydoréduction :

-

Un oxydant est réduit et

-

Un réducteur est oxydé.

-

Exemples :

|

|

Oxydation |

|

|

Red |

→ |

Ox

+ n e– |

|

Cu |

→ |

Cu2+

+ 2 e– |

|

|

Réduction |

|

|

Ox

+ n e– |

→ |

Red |

|

Cu2+

+ 2 e– |

→ |

Cu |

-

Écriture condensée : exemple couple Cu2+ / Cu.

|

Oxydant et réducteur conjugué |

|||

|

Forme oxydée |

|

|

Forme réduite |

|

Cu2+

|

+

2 e– |

Réduction → |

Cu |

|

←

oxydation |

|||

|

Ox |

|

|

Red |

-

Exemple de couple oxydant / réducteur : Cu2+ / Cu.

-

Une réaction d’oxydoréduction est une réaction de transfert d’électrons.

-

Elle fait intervenir deux couples Ox / Red : Ox1

/ Red1 et Ox2 / Red2

-

Ox1 ne peut pas réagir sur Ox2 et

Red1 ne peut pas réagir sur Red2

-

Ox1 peut réagir sur Red2 ou Ox2

peut réagir sur Red1

-

Cela dépend de la force relative des oxydants et des réducteurs mis en

présence.

-

Au cours d’une réaction d’oxydoréduction :

-

Un oxydant est réduit et

-

Un réducteur est oxydé.

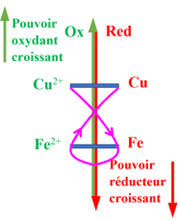

La réaction naturelle : Règle du gamma.

-

La réaction naturelle ou spontanée entre deux couples

Ox / Red fait

intervenir l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.

-

L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort pour donner

l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible.

-

Exemple :

-

Entre deux couples oxydant / réducteur la seule réaction, qui peut se

produire, est celle de l'oxydant le plus fort sur le réducteur le plus

fort : c'est la réaction naturelle.

-

La règle du gamma permet de retrouver le sens de la réaction

naturelle.

-

Remarque : Plus un réducteur est fort et plus son oxydant conjugué est

faible et inversement.

-

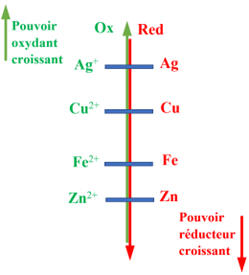

Classification électrochimique de quelques couples Ox / Red :

-

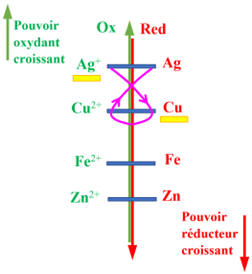

Si on met en présence les couples Ag+ (aq) / Ag

(s) et Cu2+ (aq) / Cu (s)

-

D’après la règle du gamma, il se produit la réaction suivante :

|

(Ag+

(aq) + e– |

2 |

|

Cu (s)

|

1 |

|

2

Ag+

(aq) +

Cu (s) →

2

Ag

(s) +

Cu2+ (aq)

|

|

Couple oxydant / réducteur :

Couple Ox / Red : SO42–

/ SO2

|

Couple Ox

/ Red |

Demi-équation électronique |

|

SO42–

(aq) / SO2 (aq) |

SO42–

(aq) + 2 e – + 4 H+

|

Réaction entre Ag+ et Cu :

|

(Ag+

(aq) + e

– |

|

( Cu

(s)

|

|

2

Ag+

(aq) + Cu

(s)

→

2 Ag

(s) + Cu2+ (aq) |

Tableau d’avancement :

|

Équation |

N2

(g) + |

3 H2

(g) |

→ |

2 NH3

(g) |

|

|

état |

Avanc. x

(mol) |

n

(N2) (mol) |

n

(H2) (mol) |

|

n

(NH3) (mol) |

|

État initial |

x |

n |

n’ |

|

0 |

|

Au cours de la

transformation |

x

|

n

– x |

n’–

3 x |

2 x |

|

|

État final |

xf |

n

– xf = 0 n

= xf |

n’

– 3 xf > 0 |

|

2 n |

Réactif limitant, proportions stœchiométriques

-

Si N2 est le réactif limitant :

-

n’ – 3 xf > 0 => n’ > 3 n => n < n’ / 3

-

donc n < n’

-

Si on introduit n = 2,0 mol de N2 et n’ =

3,0 mol de H2

-

On peut faire le raisonnement suivant :

-

Hypothèse 1 : N2 (g) réactif limitant :

-

n – xf1 = 0 => xf1 = n = 2,0 mol

-

Hypothèse 2 : H2 (g) réactif limitant :

-

n’ – 3 xf2 = 0 => xf2 = n’ / 3 ≈ 1,0

mol

-

comme xf2 < xf1

-

H2 (g) est le réactif limitant et N2

(g) est le réactif en excès.

-

Remarque : n = 2,0 mol et n’ = 3,0 mol les

proportions stœchiométriques ne sont pas respectées

-

Proportions stœchiométriques : 1,0 mol de N2 pour 3 moles

de H2.

-

Il y a trop de N2.

Schéma de Lewis de la molécule d’eau :

-

L’atome d’hydrogène

![]() possède

1 électron célibataire : il est monovalent.

possède

1 électron célibataire : il est monovalent.

-

L’atome d’oxygène

![]() possède 2 électrons

célibataires : il est divalent

possède 2 électrons

célibataires : il est divalent

|

La molécule d’eau H2O |

Mise en commun

|

Schéma de Lewis

|

-

L'atome d'oxygène cherche toujours à acquérir la

configuration électronique la plus stable qui est celle du gaz

rare le plus proche dans la classification périodique.

-

Pour acquérir une structure électronique en octet, l'atome

d'oxygène forme :

-

2 liaisons covalentes par la mise en commun de deux paires d’électrons.

-

Il acquiert ainsi la structure électronique externe du néon Ne.

-

Chaque atome d’hydrogène respecte la règle du duet (le gaz rare le

plus proche est l’hélium He).

-

Les paires d’électrons liées sont engagés dans une liaison covalente.

-

On parle aussi de paires liantes ou de doublets liants.

-

Les paires d’électrons libres ne sont pas engagés dans une liaison

covalente.

-

Elles sont attachées à un seul atome.

-

On parle de paires non liantes ou de doublets non liants.

-

L’atome d’oxygène possède 2 paires liantes et 2 paires non liantes

-

Chaque atome d’hydrogène possède une paire liante.

Schéma de Lewis de la molécule d’ammoniac :

-

La molécule d’ammoniac : NH3

-

Schéma de Lewis de la molécule d’ammoniac :

-

Schéma de Lewis de l’atome d’azote : ![]()

-

Schéma de Lewis de l’atome d’hydrogène : ![]()

-

L'atome d'azote cherche toujours à acquérir la configuration électronique

la plus stable qui est celle du gaz rare le plus proche dans la classification

périodique.

-

Pour acquérir une structure électronique en octet, l'atome d’azote

forme :

-

3 liaisons covalentes par la mise en commun de deux paires d’électrons.

-

Il acquiert ainsi la structure électronique externe du néon Ne.

-

Chaque atome d’hydrogène respecte la règle du duet (le gaz rare le

plus proche est l’hélium He)

Électronégativité d’un élément chimique :

-

L'électronégativité traduit la tendance qu'a un atome d'un élément engagé

dans une liaison avec un autre atome d'un autre élément à attirer vers lui le ou

les doublets de liaison.

-

On utilise l'échelle d'électronégativité établie par le chimiste

américain PAULING (1932).

- l a attribué à chaque élément un nombre mesurant son électronégativité noté chi ou khi : χ.

- L’électronégativité varie selon la place de l’élément dans la classification périodique, ceci à l’exception des gaz nobles.

- Cette propriété est liée à la règle du duet et de l’octet.

- Sur une même ligne, l’électronégativité augmente de gauche à droite.

-

Dans une même colonne,

elle augmente de bas en haut.

-

Échelle d’électronégativité : classification périodique réduite.

-

- L'échelle d'électronégativité :

-

Augmente de gauche à droite d'une période donnée.

-

Et du bas vers le haut d'une colonne donnée.

Liaison covalente polarisée :

-

Une liaison covalente est dite polarisée lorsque le ou les

doublets de liaison ne sont pas répartis équitablement.

-

Il apparaît une charge partielle positive sur un atome et une

charge partielle négative sur l'autre atome.

-

Plus la différence d'électronégativité entre les deux atomes est

importante, plus la liaison est polarisée.

-

La charge partielle négative est portée par l'atome le plus

électronégatif et la charge partielle positive est portée par l'atome le moins

électronégatif.

-

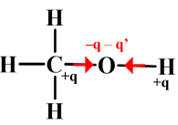

Considérons la molécule

AB de formule développée A―B :

-

Si χ (A)

> χ (B) avec

χ (A) –

χ (B) ≥ 0,4,

alors la liaison A―B est

polarisée

ou

ou

![]()

-

La grandeur q représente une charge partielle.

Molécule polaire :

Schéma de Lewis de la molécule de méthanal :

ou

ou

De la structure à la polarité des

espèces chimiques

Polarité de la molécule d’éthanal :

-

Le carbone et l’hydrogène ont des

électronégativités voisines, alors que l’oxygène a une électronégativité plus importante.

-

Les liaisons carbone-hydrogène sont très

peu polarisées.

-

Alors que la liaison carbone-oxygène est

très polarisée.

-

On peut négliger la polarisation de la

liaison carbone-hydrogène devant celle de la liaison carbone-oxygène.

-

Il découle de ceci que la molécule de

méthanal est polaire.

-

Les positions moyennes des charges

partielles positives (G+) et négatives (G–) ne sont pas confondues.

- Une molécule polaire est soluble dans un solvant polaire.

-Le chlorure

d’hydrogène est constitué de molécules HCℓ

dans lesquelles l’atome d’hydrogène est lié à l’atome de chlore par une liaison

covalente.

|

Représentation

de Lewis |

Caractéristiques

géométriques |

|

|

|

|

dH – Cℓ

≈

127 pm |

-Le chlore est beaucoup

plus électronégatif

que l’hydrogène.

-Il attire vers lui le

doublet de liaison : on dit que la liaison H –

Cℓ est polarisée.

-Cette polarisation

fait apparaître :

-Un excédent de charge

négative, noté –q,

sur l’atome de chlore (qreprésente une charge partielle).

-Un excédent de charge

positive, noté +q,

sur l’atome d’hydrogène.

-La molécule de

chlorure d’hydrogène a un caractère dipolaire : elle constitue un dipôle

électrique.

-Elle peut être

représentée par un dipôle portant les charges–q et+q

|

|

Molécule d’eau : molécule polaire

Représentation :

-La molécule étant

coudée, les positions moyennes des charges partielles positives et négatives ne

sont pas confondues : la molécule d’eau est polaire.

-

Le barycentre des charges positives G+ n’est pas

confondu avec le barycentre des charges négatives G–.

-

Molécule de dioxyde de carbone :

-

Les liaisons carbone oxygène C = O sont

polarisées.

-

La molécule de dioxyde de carbone n’est pas polaire car

G+ et G– sont confondus.

On donne une

indication :

-L’atome d’oxygène est

plus électronégatif que l’atome de carbone.

|

Représentation

de Lewis |

Caractéristiques

géométriques |

|

|

|

|

molécule

linéaire

dC – O

≈ 116 pm |

-L’oxygène est plus

électronégatif que le carbone.

-Les deux liaisons

covalentes O = C

d’une molécule de dioxyde de carbone sont polarisées.

-Il en résulte

l’apparition de charges partielles - q

sur chaque atome d’oxygène et d’une charge partielle

2 (+ q) sur

l’atome de carbone.

-Mais la molécule de

dioxyde de carbone est une molécule linéaire.

- Du fait

de la géométrie de la molécule, les positions moyennes des charges partielles

positives (G+) et négatives (G–)

sont confondues.

-La molécule de dioxyde

de carbone est apolaire.

![]() Conclusion :

Conclusion :

-Une molécule est

polaire si les positions moyennes des charges partielles positives et négatives

ne sont pas confondues.

-Une molécule est

apolaire dans le cas contraire.

La molécule de sulfure d’hydrogène :

-

La molécule de sulfure de dihydrogène n’est pas une

molécule linéaire.

-

En conséquence, le barycentre des charges négatives

G– n’est pas confondus avec le barycentre des charges positives G+.

-

La molécule de sulfure de dihydrogène H2S

est polaire comme la molécule d’eau H2O :

-

Le soufre est plus électronégatif que l’hydrogène.

-

Néanmoins les liaisons S – H sont moins

polarisées que les liaisons O – H.

-

De même la molécule de méthanol CH3OH

est polaire :

-

L’oxygène est plus électronégatif que le carbone et

l’hydrogène.

-

La molécule d’éthyne H2C2

n’est pas polaire.

-

On considère que la liaison C – H n’est

pas polarisée.

-

De plus la molécule n’est pas polaire car elle est

linéaire comme la molécule de dioxyde de carbone.

![]()

|

|