|

Contrôle commun Janvier 2001 Première S Sciences Physiques énoncé |

|

|

|

|

I- Un

mobile pas toujours mobile. |

I-

Un

mobile pas toujours mobile.

|

On a réalisé 3 expériences avec le même mobile S de masse m. Ce mobile est muni d’une soufflerie qui lui permet de se déplacer sur coussin d’air. Le mobile est autoporteur lorsque la soufflerie est en marche et l’on peut négliger les forces de frottements. Lorsque la soufflerie est à l’arrêt, le mobile n’est plus autoporteur et les frottements ne sont plus négligeables. Les expériences 2 et 3 permettent de déterminer les valeurs des composantes tangentielle RT et normale RN de la réaction du support. 1)- Le mobile S est suspendu à un dynamomètre par une ficelle de poids négligeable (voir l’expérience 1). En appliquant les conditions d’équilibre et le principe de l’interaction, montrer que l’intensité de la force exercée par la ficelle sur le dynamomètre est égale à l’intensité du poids du mobile S.

En déduire l’intensité

P du poids du mobile

S.

2)- Exploitation des

expériences 2 et 3 : a)- A l’aide de l’expérience 2, déterminer la valeur de l’angle d’inclinaison α du support par rapport à l’horizontale. b)- A l’aide de l’expérience 3, déterminer les valeurs de RT et de RN.

La soufflerie étant arrêtée (voir expérience 3), on augmente progressivement l’inclinaison du support. Le coefficient de frottement

c)- Montrer qu’il existe une valeur α0 de l’angle α et un sens du vecteur vitesse pour lesquels le mobile est en translation rectiligne uniforme. d)- L’angle α est supérieur à α0 . On abandonne le mobile sans vitesse initiale. Décrire qualitativement son mouvement. |

II-

Chute libre d’une bille d’acier avec vitesse initiale.

|

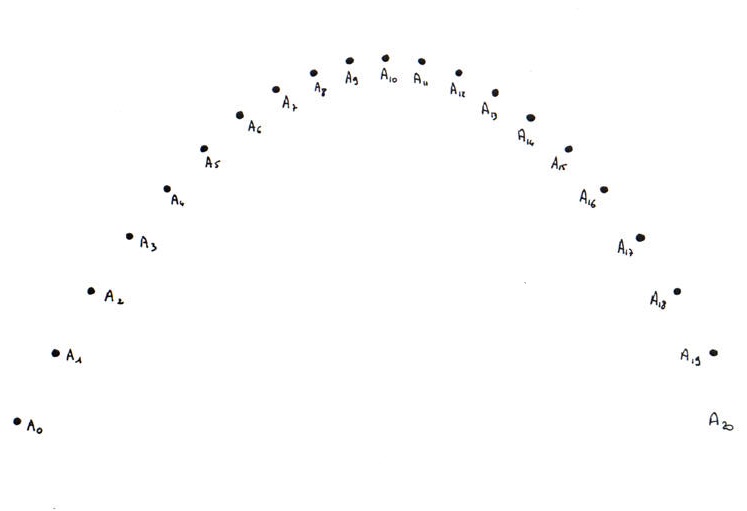

Figure 1. échelle de représentation de la trajectoire : ½ Temps séparant deux points consécutifs : τ =

25 ms.

1)- Calculer, en m/s, les valeurs des vitesses instantanées aux points A1, A6 et A10. 2)- Tracer les vecteurs vitesses en ces points. Expliquer la méthode utilisée. Échelle : 1 m/s ↔ 4 cm 33)- Que peut-on en déduire pour le mouvement de la bille ? 4)- On considère le système formé par la bille. Faire le bilan des forces appliquées à la bille. Donner les caractéristiques de chaque force.

Le

système est-il pseudo-isolé ? Justifier la réponse. 5)- Que peut-on déduire à propos du vecteur vitesse du centre d’inertie du système ?

Ce résultat est-il en accord avec les résultats des questions

2)- et 3)- ? |

|

Pour déboucher les canalisations, on utilise des produits domestiques qui sont des solutions concentrées d’hydroxyde de sodium (lessive de soude) contenant quelques adjuvants que l’on néglige. On se propose de préparer une solution diluée à l’aide de l’une d’entre elles. ► Matériel mis à disposition : - Pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL, 20 mL. - Pipette graduée de 10 mL. - Pipeteur ou propipette. - Fioles jaugées de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 250 mL, 500 mL. - Béchers gradués de 50 mL, 100 mL, 250 mL. - Éprouvettes graduées de 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL. - Gants et lunettes de protection. ► Produits disponibles : - Eau distillée - Produit déboucheur 1,00 L ► Données : - Masse molaire de l’hydroxyde de sodium : M(NaOH) = 40,0 g.mol-1. - Masse volumique de l’eau : μ0 = 1,00 kg / dm3

2)- Concentration de la solution

commerciale : a)- Calculer la masse m’ de un litre de solution commerciale. b)- Calculer la masse m, d’hydroxyde de sodium, contenue dans un litre de solution commerciale. c)- En déduire la quantité de matière n, d’hydroxyde de sodium, contenue dans un litre de solution commerciale. d)- MMontrer que la concentration molaire volumique de la solution commerciale S1 a pour valeur C1 = 6,05 mol / L. En déduire le titre massique tm de la solution.

3)- On veut diluer la solution commerciale pour obtenir un volume

V2

= 200 mL de solution S2 de concentration

- Faire des schémas légendés représentant les différentes étapes de la préparation de la solution S2. - Indiquer aussi les précautions à prendre pour la réalisation de la dilution. Justifier l’utilisation de chaque matériel ou produit.

4)-

Écrire l’équation bilan de la réaction de dissolution de l’hydroxyde de

sodium

dans l’eau. - En déduire la concentration des ions présents dans la solution S2. |

II-

Une pile

qui vaut de l'or.

|

On réalise une pile en associant les deux demi-piles faisant intervenir les couples oxydant / réducteur suivants : Au3+ / Au et Ag+ / Ag 1)- Dessiner cette pile, indiquer la polarité des électrodes et déterminer sa f.é.m.

DDonner son schéma conventionnel.

2)-

nommer

chaque électrode, donner les réactions aux électrodes et indiquer s'il s'agit d'une réduction ou d'une oxydation.

3)-

Écrire l'équation bilan de la réaction qui s'effectue lorsque la pile

débite du courant. 4)- On laisse la pile fonctionner pendant Δt = 3 h.

On constate que

la masse de l'électrode d'or a varié de

m = 98 mg. 5)- La masse de l'électrode d'argent a-t-elle augmenté ou diminué ? Justifier. Calculer la variation de masse m' de l'électrode d'argent.

6)- Calculer l'intensité supposée constante

I du courant qui a

circulé. |

Données :

.

.