|

QCM N° 12 a |

Espèces chimiques contenues dans les médicaments |

|

|

|

|

Espèces chimiques contenues dans les

médicaments:

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s)

réponse(s). |

|||||

|

|

Énoncé |

A |

B |

C |

R |

|

1 |

La formulation d’un médicament : |

Correspond à sa préparation. |

Détermine sa

composition. |

Détermine sa forme galénique. |

ABC |

|

2 |

Le principe actif : |

A un effet thérapeutique |

Est souvent sans effet notoire. |

Rend l’action de l’excipient plus efficace. |

A |

|

3 |

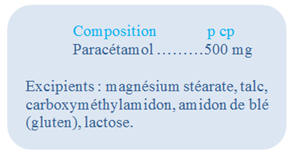

D’après cet extrait de notice : |

Le principe actif est le magnésium stéarate (stéarate de magnésium) |

Le principe actif est le paracétamol. |

Le lactose est un excipient. |

BC |

|

4 |

L’acide citrique extrait du citron est une espèce :

|

Naturelle. |

Synthétique. |

Artificielle. |

A |

|

5 |

Les espèces chimiques synthétiques : |

Sont toujours artificielles. |

Ne sont jamais identiques à des espèces naturelles. |

Peuvent être identiques à des espèces naturelles. |

C |

|

6 |

La chimie de synthèse permet : |

D’économiser les ressources naturelles. |

De fabriquer des espèces intéressantes. |

De fabriquer des principes actifs de médicaments. |

ABC |

|

7 |

La température de fusion d’une espèce chimique est : |

Caractéristique de cette espèce. |

La température à laquelle l’espèce fond. |

La température à laquelle l’espèce chimique se dissout dans l’eau. |

AB |

|

8 |

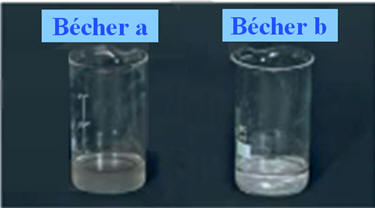

Ces deux béchers contiennent la même masse d’acide benzoïque ajoutée à des volumes égaux d’acétate d’éthyle (bécher a) et de cyclohexane (bécher

b). |

La solubilité de l’acide benzoïque est plus grande dans l’acétate d’éthyle que dans le cyclohexane. |

La solubilité de l’acide benzoïque est plus grande dans le cyclohexane que dans le l’acétate d’éthyle. |

Les deux solutions sont saturées. |

A |

|

9 |

La chromatographie sur couche

mince (CCM): |

Permet d’identifier des espèces chimiques. |

Nécessite une

élution. |

Est réservées aux seules espèces colorées. |

AB |

|

10 |

La chromatographie sur couche mince (CCM) est une technique qui permet : |

La séparation d’espèces chimiques |

La synthèse d’espèces chimiques |

L’identification d’espèces chimiques |

AC |

►

Formulation d’un médicament :

(cours chimie N° 03 Les molécules. Cours)

-

La formulation d’un

médicament correspond :

-

À sa préparation

- Au

choix de sa forme d’administration, dite forme galénique

(Comprimé, gélule, suppositoire, solution buvable, …)

-

À l’élaboration de sa

composition.

►

La forme galénique

-

La forme galénique d’un

médicament correspond :

-

À l’aspect sous lequel il est

présenté : comprimé, gélule, suppositoire, solution buvable

-

Mais aussi au mode d’absorption :

libération prolongée, gastrorésistant, voie orale, …

-

La galénique est l’étude des

modes d’administration d’un médicament.

-

Le but de la

galénique est d’assurer la

stabilité du principe actif,

faciliter son administration, optimiser son

efficacité

thérapeutique, améliorer sa conservation,

diminuer sa toxicité, favoriser le suivi correct du

traitement

(observance).

►

Composition d’un médicament :

- Un médicament est un mélange.

- Il

est constitué de nombreuses espèces chimiques.

-

On entend par médicament toute

composition présentée comme possédant des propriétés curatives

ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.

-

La formulation d’un

médicament correspond à sa préparation, détermine sa composition

et formule galénique.

-

Un principe actif possède un

effet thérapeutique qui permet de prévenir ou guérir une

maladie.

-

Le principe actif est désigné par

sa dénomination commune internationale (DCI) :c’est le plus

souvent le nom scientifique que l’on utilise dans tous les pays

du monde.

-

Exemple : l’ibuprofène, le

paracétamol et l’acide acétylsalicylique sont des principes

actifs.

►

Extrait de notice :

-

Le principe actif est le

paracétamol

-

Les excipients : le stéarate de

magnésium, le talc, l’amidon de blé, le lactose.

►

Espèces chimiques :

-

Les espèces chimiques naturelles

sont celles qui existent dans la nature.

-

Les espèces chimiques

synthétiques sont préparées par l’Homme à l’aide de

transformations chimiques.

-

Les espèces chimiques

artificielles sont des espèces chimiques synthétiques qui

n’existent pas dans la nature.

-

Les espèces chimiques

synthétiques qui sont identiques aux espèces chimiques

naturelles ont exactement les mêmes propriétés.

-

Pour répondre aux besoins de

l ‘homme, l’industrie chimique synthétise un nombre considérable

de produits.

-

On distingue : la chimie lourde

et la chimie fine.

-

La chimie lourde synthétise, à

partir de matières premières simples des produits en grande

quantité :

-

Synthèse de matières plastiques

(polyéthylène,…)

-

Synthèse de l’ammoniac (NH3,…).

-

Synthèse de l’aluminium (bauxite

→ alumine)

-

La chimie fine synthétise des

substances plus complexes :

-

Synthèse de la vanilline (arôme

de vanille).

-

Synthèse de l’aspirine (acide

acétylsalicylique).

-

Elle permet de synthétiser en

grande quantité des espèces chimiques d’origine naturelle sans

épuiser les ressources naturelles.

►

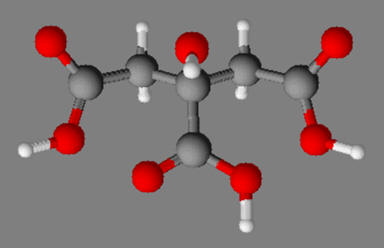

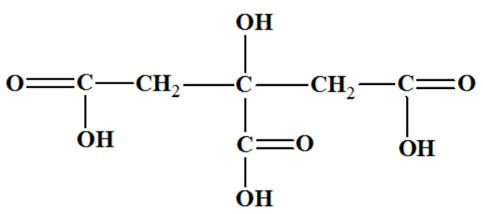

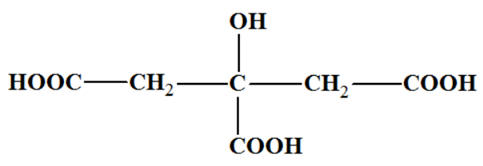

Acide citrique :

-

Représentation 3D :

-

Formule semi-développée :

ou

-

Nom : acide

2-hydroxypropane-1,2,3 tricarboxylique.

-

Formule brute :

C6H8O7

►

La température de fusion :

θfus.

-

On appelle température de fusion

d’une espèce chimique, notée θf, la

température de passage de l’état solide à l’état liquide de

cette espèce chimique.

-

L’unité : le degré Celsius : ° C

-

Instrument de mesure : le

thermomètre, le banc Kofler.

-

La température de fusion d’une

espèce chimique est caractéristique de cette espèce.

-

La détermination expérimentale

d’une température de fusion d’une substance permet d’identifier

cette substance par comparaison avec les valeurs répertoriées

dans des tables de données.

-

Elle permet aussi de vérifier si

la substance est pure.

-

La solubilité

s (E)

d’une espèce chimique E dans un solvant donné est égale à

sa concentration massique dans une solution saturée à la

température considérée.

|

|

s (E) solubilité en g / L |

|

m masse du soluté en g |

|

|

V volume de la solution saturée obtenue en L |

-

La solubilité de l’acide

benzoïque est plus grande dans l’acétate d’éthyle que dans le

cyclohexane.

- Dans le bécher a la solution est homogène.

- L’acide benzoïque a totalement disparu.

- Dans le bécher b la solution est saturée.

- Il reste de l’acide benzoïque solide (solide blanc).

►

Chromatographie sur couche

mince(C.C.M).

-

La chromatographie permet de

séparer les espèces chimiques présentes dans un mélange

homogène.

-

Elle est basée sur la différence

de solubilité d’une substance dans deux phases non miscibles :

-

Pour effectuer une C.C.M, on

utilise :

-

Une phase fixe sur laquelle une

goutte de mélange à séparer est déposée.

-

La phase fixe est constituée

d’une mince couche de gel de silice déposée sur une plaque

d’aluminium.

-

Une phase mobile ou éluant.

-

C’est le solvant dans lequel les

constituants du mélange sont plus ou moins solubles.

-

L’éluant migre le long de la

phase fixe grâce au phénomène de capillarité.

-

Il entraîne les constituants du

mélange qui se déplacent à des vitesses différentes.

-

On peut ainsi les séparer.

►

Cas des espèces chimiques

incolores :

-

Les chromatogrammes d’espèces

chimiques incolores doivent être révélés afin de les exploiter.

-

En peut éclairer le

chromatogramme avec une lampe (U.V) pour les substances qui

absorbe ces radiations comme l’acide acétylsalicylique.

-

On peut utiliser des révélateurs

chimiques tels que le diiode ou le permanganate de potassium qui

permettent de révéler la présence de nombreuses espèces

chimiques.

|

|