|

Suivi temporel d'un système chimique. |

|

|

|

|

|

|

Suivi temporel d'un système chimique. |

|

|

|

|

|

|

QCM N° 03

Suivi

temporel.

Pour chaque

question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). |

|||||

|

|

Énoncé |

A |

B |

C |

R |

|

1 |

Dans la

transformation

modélisée par

la

réaction

d’équation :

H2O2

(aq) + 2 H+ (aq)

+ 2 I–

(aq) →

2 H2O (ℓ) + I2 (aq) |

H2O2

(aq) et

I–

(aq) sont

des oxydants |

H2O2

(aq) et

I2

(aq) sont

des oxydants |

H2O2

(aq) et

I–

(aq) sont

des réducteurs |

B |

|

2 |

Une équation de

la réaction support

du dosage du diiode

s’écrit : I2

(aq) + 2 S2O32- (aq)

→ 2 I˗

(aq) + S4O62– (aq) |

2 n

(I2, début) =

n

(S2O32–, éqv) |

n

(I2, début) =

n

(S2O32–, éqv) |

n

(I2, début) =

2 n

(S2O32–, éqv) |

A |

|

3 |

Une solution

aqueuse de chlorure de fer

III de volume V

= 1,0 L est préparée par dissolution

d’une quantité n

= 0,10 mol de chlorure de fer solide FeCℓ3

(s). Alors : |

[Fe3+] = [Cℓ–] =

0,10 mol . L–1 |

[Fe3+] = 3

[Cℓ–] =

0,30 mol . L–1 |

3

[Fe3+] = [Cℓ–] =

0,30 mol . L–1 |

C |

|

4 |

Un catalyseur

est une espèce chimique

qui : |

Modifie la

composition

finale du

système |

Modifie la

durée

d’évolution

d’une

transformation |

Remplace

le réactif

limitant |

B |

|

5 |

Soit la réaction

suivante :

H2O2

(aq) + 2 H+ (aq) +

2 I– (aq) →

2 H2O (ℓ) + I2 (aq) Un facteur

cinétique de cette réaction

est un paramètre

physique qui : |

Augmente la

quantité de

diiode formé à

l’état final |

Modifie

l’évolution

temporelle

de la

transformation |

Augmente

avec la

température. |

B |

|

6 |

L’unité usuelle

de la vitesse

volumique de consommation

d’un réactif est :

|

mol . L–1. s–1 |

m

. s–1 |

mol . h–1 |

A |

|

7 |

Le temps de

demi-réaction d’une

transformation dans certaines

conditions expérimentales

est t

½ = 20 min. Au bout de 40 min, dans les

mêmes conditions :

|

La

transformation

est toujours

terminée |

L’avancement

x

est toujours égal à xmax. |

L’avancement

vérifie

x

> xf / 2 |

C |

|

8 |

Une loi de

vitesse est dite d’ordre

1, si : |

La concentration

en quantité de

réactif est

proportionnelle

au temps |

La vitesse

volumique de

consommation

d’un réactif est

proportionnelle

au temps |

La vitesse

volumique de

consommation

d’un réactif est

proportionnelle à

sa

consommation |

C |

|

9 |

Le temps de

demi-réaction t

½ est : |

La durée

nécessaire à

la disparition

de la moitié

des réactifs |

La durée nécessaire à

la disparition

de la moitié

du réactif limitant |

La moitié du

temps nécessaire

pour que la

réaction soit

terminée |

B |

|

10 |

La trempe :

|

Est un rinçage

du mélange

réactionnel |

Désigne un

refroidissement

brutal du système |

Ralentit

l’évolution

d’un système |

BC |

QCM réalisé avec le logiciel Questy

Pour s’auto-évaluer

Oxydant-réducteur :

-

À tout couple oxydant / réducteur, on associe la demi-équation électronique

d’oxydoréduction suivante :

|

Ox |

+ |

n

e – |

|

Red |

-

Ox + n e – ![]() Red

Red

-

Exemple : Cu2+ (aq) + 2 e –

![]() Cu (s)

Cu (s)

-

Cu2+ (aq) est l’oxydant du couple Cu2+ (aq)

/ Cu (s)

-

Cu (s) est le réducteur du couple Cu2+ (aq) / Cu

(s)

-

Remarque :

-

L’oxydant se trouve du même côté que les électrons dans la demi-équation

électronique.

-

Ceci est une écriture formelle.

-

La double flèche traduit la possibilité de passer d’une forme à l’autre suivant

les conditions expérimentales.

-

La transformation chimique qui correspond au passage de l’oxydant Ox à

son réducteur conjugué Red est une réduction. :

-

Une réduction est un gain d’électrons.

-

La transformation chimique qui correspond au passage du réducteur Red à

son oxydant conjugué Ox est une oxydation :

-

Une oxydation est une perte d’électrons.

-

Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, un oxydant est réduit et un réducteur

est oxydé.

Équation de la réaction :

H2O2 (aq) + 2 H+

(aq) + 2 I– (aq) → 2 H2O (ℓ) + I2

(aq)

Couples oxydant-réducteur :

-

Le peroxyde d’oxygène H2O2 (aq) (eau

oxygénée) est l’oxydant du couple H2O2 (aq)

/ H2O (ℓ)

-

Le diiode I2 (aq) est l’oxydant du couple I2

(aq) / I– (aq)

Interprétation :

|

H2O2

(aq) |

+ 2 e– |

+ 2 H+ (aq) |

|

2 H2O

(ℓ) |

|

|

|

|

2 I– (aq) |

|

I2

(aq) |

+ 2 e– |

|

H2O2

(aq) |

+ 2 H+ (aq) |

+ 2 I– (aq) |

→ |

2 H2O

(ℓ) |

+ I2 (aq) |

Dosage du diiode :

-

À l’équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions

stœchiométriques :

|

de titrage |

I2

(aq) |

+

2 S2O32–

(aq) |

→ |

2

I– (aq) + S4O62–

(aq) |

|

|

Quantités

de matières à

l’équivalence |

n

(I2,

|

n (S2O32–, éqv) |

|

|

|

|

Coefficients

stœchiométriques |

1 |

2 |

|

|

|

|

Relation |

Ou

2 n

(I2, début) = n (S2O32–,

éqv) |

|

|

|

|

-

Voir : Chap. N° 04 Titrage colorimétrique ( première)

Solution de chlorure de fer III :

-

Réaction de dissolution :

FeCℓ3 (s)

![]() Fe3+ (aq) +3

Cℓ – (aq)

Fe3+ (aq) +3

Cℓ – (aq)

|

|

FeCℓ3

(s) |

→ |

Fe3+

(aq) |

3

Cℓ

–

(aq) |

|

Quantités de matière Avant dilution |

n |

|

0 |

0 |

|

Quantités de matière Après dilution |

0 |

|

n |

3

n |

|

Concentrations |

|

|

|

|

|

Solution mol . L–1

|

C

= 0,10 |

|

[Fe

3+]

=

C = 0,10 |

[Cl

–]

= |

Catalyseur :

-

Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique.

-

Au cours de la transformation, il est consommé puis régénéré.

-

En conséquence, sa formule n’apparaît pas dans l’équation de la réaction.

-

Il n‘agit pas sur la limite de la réaction chimique (si celle-ci est limitée).

Les facteurs cinétiques :

-

La concentration des réactifs est un facteur cinétique.

-

La vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit augmente

généralement avec la concentration des réactifs.

-

La température d'un mélange réactionnel est un facteur

cinétique.

-

La vitesse de formation ou de disparition d'un corps

augmente généralement avec la température.

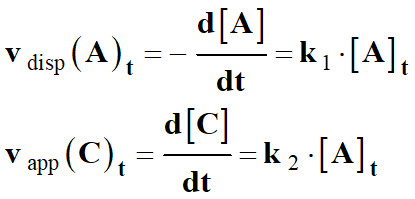

Vitesses volumiques :

►

Vitesse volumique d’apparition d’un produit P :

-

La vitesse vapp (P)t

d’apparition ,d’un produit P, est égale à la dérivée par rapport

au temps de sa concentration :

-

![]()

►

Vitesse volumique de disparition d’un réactif R :

-

La vitesse vdisp (R)t

de disparition, d’un réactif R, est égale à l’opposé de la dérivée

par rapport au temps de sa concentration :

-

![]()

►

Vitesse volumique et unités :

-

La vitesse volumique peut s’exprimer en mol . L–1 . s–1

-

On peut utiliser aussi : mol . L–1 . min–1

Loi des vitesses d’ordre 1 :

-

Considérons la réaction chimique suivante :

a A +

b B → c C + d D

-

Une réaction chimique est d’ordre 1 par rapport au réactif A,

-

si lorsque le réactif B est en large excès,

-

les vitesses volumiques de disparition des réactifs

-

ou d’apparition des produits sont proportionnelles à la

-

concentration [A]t de l’espèce A au cours du temps :

-

Ainsi, on peut écrire :

Temps de demi-réaction :

-

Le temps de demi-réaction t1/2 d’un système chimique est la

durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommé.

-

À la date t = 0, la concentration initiale du réactif A est [A]0.

-

Le temps de demi-réaction t1/2 est la date pour laquelle :

-

![]()

-

Détermination graphique :

La trempe :

-

Elle désigne le refroidissement brutal d’un milieu réactionnel pour le rendre

cinétiquement inerte.

-

On utilise ce procédé lors de dosages en séances de travaux pratiques pour

arrêter la réaction à un instant donné t.

-

Si le refroidissement est assez rapide, le système n’évolue plus et conserve la

composition qu’il avait juste avant le refroidissement.

-

D’autre part, pour ralentir les réactions indésirables, on place les aliments au

réfrigérateur ou au congélateur.

|

|