![]()

Les lentilles minces convergentes.

Cours

|

|

Les lentilles minces convergentes. Cours |

|

|

|

|

|

1)- Exercice 3 page 270 : Représenter les points caractéristiques.

2)- Exercice 4 page 270 : Comprendre la construction d’une image. 3)-

Exercice 5 page 270 : Construire une

image. 4)-

Exercice 6 page 270 : Le grandissement. 5)-

Exercice 10 page 271 : Le projecteur de

diapositives. 6)-

Exercice 11 page 271 : Défaut de l’œil. 7)-

Exercice 15 page 272 : Exercice à

caractère expérimental.

9)- Exercice 17 page 272 : Accommodation de l’œil.

10)- Exercice 19 page 272 : Formation d’une image sur la rétine.

11)- Exercice 21 page 274 : Les lentilles liquides. |

1)-

Propagation de la lumière.

-

La lumière n’a pas besoin de

milieu matériel pour se propager.

-

La lumière se propage en ligne

droite dans un milieu transparent homogène.

-

Chaque point d’une source de

lumière envoie de la lumière dans toutes les directions suivant des droites.

-

On utilise le modèle du rayon

lumineux. Il donne la direction de propagation de la lumière ainsi que le sens

de propagation.

-

Un faisceau lumineux est un

ensemble de rayon lumineux (le rayon lumineux n’existe pas).

-

On distingue : le faisceau

parallèle, convergent et divergent.

|

Faisceau

parallèle |

Faisceau

convergent |

Faisceau

divergent |

-

La lumière se propage dans le vide

avec une célérité c = 3,00 × 108

m/s.

2)-

Réflexion et réfraction de la lumière.

-

Lois de Snell-Descartes :

-

Loi de

-

Loi de

II-

Description des lentilles minces convergentes.

1)-

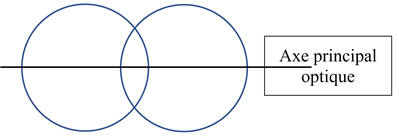

Classification des lentilles minces convergentes.

-

Une lentille mince est un milieu

transparent solide (verre, quartz, …) limité par deux calottes sphériques ou par

une calotte sphérique et un plan.

- L’axe qui joint les centres des 2 sphères est un axe de symétrie pour la lentille.

- On l’appelle l’axe principal

optique.

-

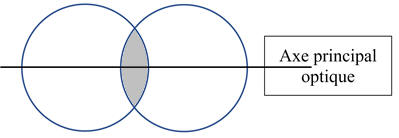

Une lentille est dite mince si son

épaisseur e

mesurée sur son axe est très petite devant les rayons de courbure de ses faces.

-

On distingue :

|

biconvexe |

plan convexe |

ménisque

à bords

minces |

-

Remarque :

-

Les lentilles minces convergents

sont plus minces aux bords qu’au centre.

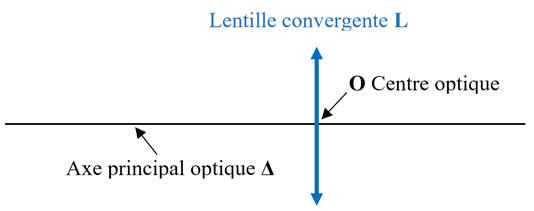

2)-

Représentation symbolique des lentilles minces :

-

Le centre optique est le point où

l’axe principal optique traverse la lentille.

-

On le note toujours

O.

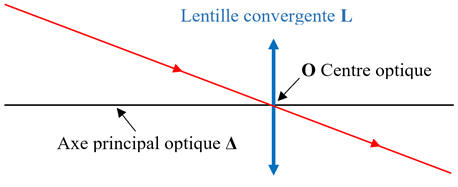

3)-

Propriété du centre optique :

-

Tout rayon lumineux qui frappe la

lentille à son centre optique la traverse sans déviation.

4)-

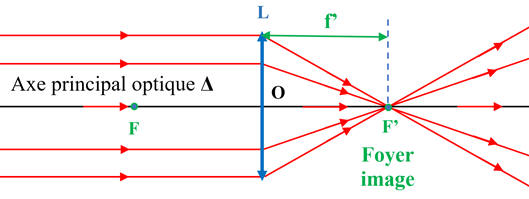

Foyer image et distance focale.

-

Tout rayon incident parallèle à

l’axe principal d’une lentille convergente en émerge en passant par le point

F’

appelé foyer - image de la lentille.

-

Le point

F’

est situé après la lentille.

-

La distance

f’ est appelée : distance focale de la

lentille convergente.

-

Tout rayon incident passant par le

point appelé foyer-objet F

émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique

Δ.

-

Le point F

est appelé le foyer - objet,

ce point est réel. Il est situé en avant de la lentille.

-

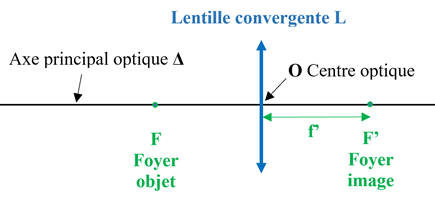

Une lentille mince est

caractérisée par trois points particuliers :

-

Son centre optique

O ;

-

Son foyer image

F’ ;

-

Son foyer objet

F.

-

Représentation symbolique :

-

La distance focale d’une lentille

convergente :

-

La distance focale

f’ est définie comme la distance entre

le centre optique O et chacun

des foyers F et

F’.

-

Le foyer objet

F et le foyer image

F’ sont symétriques par rapport au

centre optique O.

- La loi du retour inverse de la lumière permet de dire que tout rayon passant par F,

symétrique de

F’

par rapport au centre optique

O

émerge parallèlement à l’axe optique Δ.

III-

Image

d’un objet dans une lentille convergente mince.

- L’objet est toujours noté AB.

- Le point A est situé sur l’axe principal et le point B est tel que AB est perpendiculaire à l’axe principal optique.

- L’objet

AB se situe dans un plan de front.

-

Méthode générale :

-

On cherche l’image du point

B

en considérant

2

ou

3

rayons particuliers issus du point

B.

-

L’image

B’

du point B

est l’intersection, après traversé de la lentille des rayons qui proviennent du

point

B.

2)-

Production d’une image réelle.

-

L’image d’un objet produite par

une lentille est qualifiée de réelle si elle est visible sur un écran.

-

Lorsque la distance entre l’objet

est la lentille est supérieure à la distance focale

f’,

l’image produite est réelle.

3)-

Construction d’une image réelle.

-

Application :

-

Données :

Diamètre de la lentille : 6,0 cm

-

Distance focale :

f’ = 2,0 cm

-

L’objet est perpendiculaire à

l’axe optique.

-

Objet

AB

= 1,0 cm

-

L’objet

AB est situé avant le foyer-objet à 1,5 cm du

foyer-objet.

-

Réaliser la construction en

utilisant la méthode suivante :

-

Rayon 1 :

issu du point B

et passant par le centre optique : il n’est pas dévié.

-

Rayon 2 :

issu du point

B

et parallèle à l’axe optique. Il émerge de la lentille en passant

par le point

F’

foyer - image.

-

Rayon 3 :

issu du point

B

et passant par

F

(foyer - objet). Il émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique.

-

Les mesures :

-

f’ =

2,0 cm

-

AF =

1,5 cm

-

AB =

1,0 cm

-

A’B’

≈ 1,3 cm

-

Remarques :

-

Les trois rayons se coupent en

B’

image de

B.

-

L’image

A’

de A

est la projection orthogonale de

B’ sur l’axe principal optique.

-

L’objet

AB

est réel et l’image

A’B’

est réelle et renversée.

-

Dans le cas présenté, l’image est

plus grande que l’objet.

-

La construction de l’image

A’B’ permet de déterminer

graphiquement sa position, sa taille et son sens.

-

La valeur absolue du grandissement

γ

permet de comparer la taille de l’image formée par une

lentille à celle de l’objet.

![]()

-

En utilisant le théorème de Thalès appliqué

aux triangles OAB et

OA’B’ (voir la figure ci-dessus):

-

On peut écrire la relation suivante :

-

![]()

-

Il faut exprimer les grandeurs

dans la même unité pour éviter les erreurs.

-

Si | γ

| > 1, l’image est plus grande que l’objet.

-

Si | γ

| < 1 , l’image est plus petite que l’objet.

-

Dans le cas précédent,

-

IV-

Le

fonctionnement de l’œil.

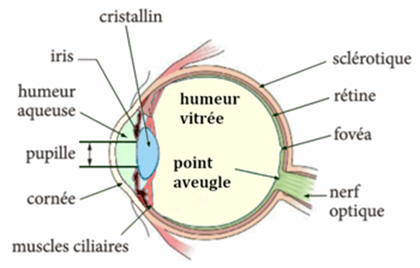

►L’œil peut être assimilé à une

sphère, de 2,3 cm de diamètre, limitée par une membrane très résistante et

sombre : la sclérotique.

-

Schéma :

►Comme dans le cas des instruments

d’optique, on retrouve :

-

Un ensemble optique assurant la

formation des images.

-

Les rayons lumineux traversent une

succession de milieux transparents d’indices de réfraction différents :

-

La cornée (n = 1,376),

-

L’humeur aqueuse (n = 1,337), le

cristallin (n = 1,437 : il a la forme d’une lentille biconvexe), l’humeur vitrée

(n = 1,337).

-

La pupille, ouverture circulaire

(dont le diamètre varie de 2 mm à 8 mm), joue le rôle de diaphragme.

-

Elle règle le flux lumineux.

-

La rétine, membrane tapissée de

cellules photosensibles (cônes et bâtonnets), joue le rôle de récepteur de

lumière.

-

En simplifiant, on peut résumer le

mécanisme de vision de l’œil ainsi :

-

La pupille joue le rôle de

diaphragme

-

L’ensemble {cristallin + cornée}

peut être assimilé à une lentille convergente L

à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.

-

Quand on « accommode », la

vergence de cette lentille augmente.

-

Pour voir nettement, un objet, il

faut que l’image se forme sur la rétine située 17 mm derrière la lentille

L.

-

Faire un schéma du dispositif

expérimental permettant de modéliser l’œil. Indiquer les dimensions.

-

Schéma :

|

Œil |

Modélisation |

Appareil photo |

|

Pupille |

Diaphragme |

Diaphragme |

|

Cristallin -

cornée |

Lentille

convergente |

Optique |

|

Rétine |

Écran |

Capteur

|

-

Remarques :

-

L’image formée sur la rétine est

renversée. C’est le cerveau qui permet d’interpréter à l’endroit les images

renversées sur la rétine.

-

Pour que l’image d’un objet proche

se forme sur la rétine, le cristallin se déforme, ce qui modifie la distance

focale f’. On dit que l’œil

accommode.

-

Si l’objet est suffisamment

éloigné, l’image se forme sur la rétine sans que l’œil accommode. On dit que

l’œil est au repos.

- Au cours de la séance de travaux pratiques, on modélise un œil normal au repos à l’aide d’un tube cylindrique, de longueur ℓ1,

- aux extrémités duquel sont fixés une lentille convergente et un écran (verre

dépoli ou papier translucide).

-

Pour fabriquer

l’œil modélisé normal, on place l’écran (la rétine) à 17 cm de la lentille.

a)-

Description simplifiée

-

On nomme la « longueur » de l’œil,

la distance CR = 23 mm

-

On considère que, du point de vue

optique, l’ensemble de l’œil est assimilable à une lentille mince dont le centre

optique est situé au point O, milieu du segment

AB.

-

La cornée et l’humeur vitrée sont

deux éléments du système optique constitué par l’œil

-

L’iris est un diaphragme pigmenté

dont l’ouverture, commandée par réflexe, règle la quantité d’énergie lumineuse

qui pénètre dans l’œil

-

Le cristallin est l’élément

principal du système optique. Sa contraction éventuelle permet la modification

de la vergence V

de l’ensemble

-

La rétine est la couche

sensorielle où doit se former l’image pour obtenir une vision nette

b)-

L’œil normal au repos. Vision d’un objet

éloigné.

-

Un œil normal,

quand il n’accommode pas, voit nettement un objet situé à l’infini.

-

Quand l’œil est au repos (sans

accommodation), il met au point sur le « punctum remotum »,

PR

-

C’est le point le

plus éloigné pour lequel la vision est nette ; son image se forme sur la rétine.

-

La cornée

C

est à 4,0 mm de la face A du cristallin dont l’épaisseur est

AB

= 4,0 mm

-

La longueur

CR

= 23 mm

-

Application

:

-

Indiquer où doit se

trouver le foyer image de l’œil lorsque ce dernier, au repos, vise à l’infini ?

-

Position du foyer image de l’œil

au repos :

-

L’objet étant à l’infini, l’image

se forme dans le plan focal image.

-

Le foyer image doit être sur la

rétine

-

OA’ =

f’0

= OF’

-

Faire un schéma.

c)-

L’accommodation.

-

On rappelle que

pour une vision nette, l’image doit se former sur la rétine.

-

Pour lire son journal, situé à 25 cm du centre optique

O, Monsieur

X doit faire un effort d’accommodation. Son cristallin devient plus

bombé.

-

Application :

-

Faire un schéma du

dispositif.

-

Schéma réalisé avec le logiciel

Cabri Géomètre II

1)-

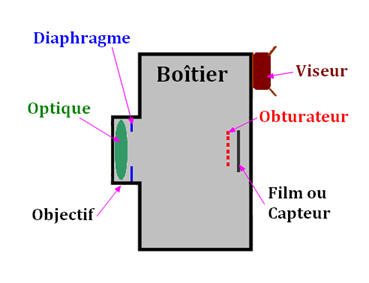

L’appareil photographique :

a)-

Description et schéma.

-

C’est un instrument

d’optique qui permet de former l’image d’un objet.

-

Schéma :

b)-

Le

modèle de l’appareil photographique.

-

En simplifiant, on peut résumer le

mécanisme de l’appareil photographique :

-

Le diaphragme permet de régler

l’énergie lumineuse qui pénètre dans l’appareil photographique

-

L’objectif peut être assimilé à

une lentille convergente L à laquelle on appliquera les

lois des lentilles minces.

-

Quand on règle l’appareil pour

obtenir une image nette, la vergence de cette lentille varie.

-

Pour voir nettement, un objet, il

faut que l’image se forme sur le film ou le capteur situé derrière la lentille

L.

-

Schéma simplifié :

|

1)-

Exercice 3 page 270 : Représenter les points caractéristiques.

2)-

Exercice 3 page 270 : Comprendre la construction d’une image. 3)-

Exercice 5 page 270 : Construire une

image. 4)-

Exercice 6 page 270 : Le grandissement. 5)-

Exercice 10 page 271 : Le projecteur de

diapositives. 6)-

Exercice 11 page 271 : Défaut de l’œil. 7)-

Exercice 15 page 272 : Exercice à

caractère expérimental.

9)-

Exercice 17 page 272 : Accommodation de l’œil.

10)-

Exercice 19 page 272 : Formation d’une image sur la rétine.

11)-

Exercice 21 page 274 : Les lentilles liquides. |

|

|