|

|

Émission et propagation d’un son. Cours |

|

|

|

|

|

I-

Émission et propagation d’un signal sonore.

|

|

1)- Représentation temporelle d’un signal périodique.

|

|

1)-

Exercice 5 page 216 :

Comparer des valeurs de vitesse. 2)-

Exercice 6 page 216 :

Déterminer la période d’un signal sonore. 3)-

Exercice 8 page 217 :

Calculer un domaine de fréquence. 4)-

Exercice 9 page 217 :

Représenter un domaine de fréquences. 5)-

Exercice 13 page 217 : Relier

des grandeurs. 6)-

Exercice 14 page 217 :

Évaluer une exposition sonore. 7)-

Exercice 17 page 218 :

L’oreille humaine 8)-

Exercice 18 page 218 :

Accorder une guitare avec un diapason. 9)- Exercice 24 page 220 : Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. 10)-

Exercice 26 page 221:

Propagation du son et température de l’air. 11)-

Exercice 29 page 222 : DS

Test d’audiométrie tonale.

|

I-

Émission et propagation d’un signal sonore.

1)- Émission d’un signal sonore.

-

Mis en vibration, un

objet émet un signal sonore.

-

Pour que ce signal

sonore soit

audible, il faut l’amplifier.

-

Pour ce faire, on

utilise le plus souvent une caisse de résonance.

-

Exemple : la

contrebasse

-

Lorsque l’on fait

vibrer les cordes d’une contrebasse, celles-ci produisent un son.

-

Ce son est alors

amplifié par le corps de la contrebasse qui fait office de caisse de résonance.

2)- Propagation d’un signal sonore.

-

Son émis par un

haut-parleur :

-

Lorsqu’un haut-parleur

est soumis à une tension périodique, sa membrane vibre.

-

Cela crée une

vibration de l’air qui se propage de proche en proche sans transfert de

matière : c’est une onde sonore.

-

Schéma d’un

haut-parleur :

-

Propagation d’un son :

-

Les molécules qui

constituent l’air vibrent et transmettent ce mouvement de proche en proche aux

molécules voisines.

-

Quelques points

importants :

-

Un signal sonore a

besoin d’un milieu matériel pour se propager.

![]() Un signal sonore se

propage dans un milieu matériel solide, liquide ou gazeux mais ne se propage pas

dans le vide.

Un signal sonore se

propage dans un milieu matériel solide, liquide ou gazeux mais ne se propage pas

dans le vide.

-

Les vitesses de

propagation d’un signal sonore dépendent du milieu matériel de propagation.

-

On parle aussi de la

célérité d’un son.

-

La valeur approchée de

la vitesse de propagation d’un signal sonore dans l’air à environ 20 ° C est :

-

v

≈

340 m / s.

-

cette vitesse dépend

de la température.

-

La célérité du son

dépend du milieu de propagation.

-

La célérité du son est

plus grande dans les solides que dans les liquides et le gaz.

-

Car moins le milieu

est compressible, plus il est difficile à déformer et plus il est rigide.

-

Plus il est rigide,

plus grande est sa célérité.

-

Tableau de

comparaison :

-

Comparaison de cette

valeur avec d’autres valeurs de vitesse.

|

|

Faucon

pèlerin

en

piqué |

Avion

de

ligne |

Son dans

l’air |

Son

dans l’eau

liquide |

Concorde

2 |

Son

dans l’acier

solide |

Lumière

dans l’air ou

le vide |

|

Valeur

approchée

de la

vitesse

(m . s–1) |

50 |

250 |

345 |

1500 |

1530 |

5000 |

3,00 ×108 |

|

1,4×10–1 |

7,2×10–1 |

1 |

4,3 |

4,4 |

1,4 ×101 |

8,7 ×105 |

3)- Caractéristiques d’un signal sonore périodique.

Un phénomène périodique est un

phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps

réguliers.

-

Exemple :

-

Signal émis lors de la

réalisation d’un audiogramme :

b)-

Période et fréquence :

-

La période

T

d’un phénomène périodique est la durée au bout de laquelle le phénomène se

reproduit identique à lui-même.

-

L’unité de période

T

est la seconde, symbole s.

-

La fréquence

f représente le nombre de période par

seconde. On écrit :

-

![]()

-

unité

de fréquence : Hertz : symbole Hz

-

Remarque : Pour

obtenir la fréquence en Hz, il faut pour cela exprimer la période en seconde s.

c)-

Enregistrement d’un signal

sonore

-

C’est la

représentation temporelle du signal électrique, de la tension

u =

f (t),

obtenue à l’aide d’un microphone.

-

Exemple :

-

L’analyse du signal

délivré par un microphone qui capte cette onde sonore montre que les vibrations

captées par le récepteur ont la même fréquence

f

que celle de la tension

périodique appliquée aux bornes du

H.P.

-

L’analyse du signal délivré par le

GBF

et du signal reçu par le microphone montre que les vibrations captées par le

récepteur ont la même fréquence

f que celle de la tension périodique.

d)-

Tension maximale, tension

minimale : Amplitude

- Pour une tension périodique u (t), la tension maximale Umax désigne la valeur la plus élevée prise par u (t) au cours du temps.

- La tension minimale Umin

est sa valeur la plus faible.

-

L’amplitude de la

tension représente l’écart entre sa valeur maximale et sa valeur moyenne.

-

Application :

-

Déterminer, pour le

signal suivant :

-

les valeurs de

Umax

et Umin

-

La

valeur de l’amplitude

A:

-

Sa

période T

et sa fréquence f.

-

Umax

≈ 50 mV et

Umin

≈ - 50 mV

-

Remarque : Umax

= – Umin

la tension est dite symétrique.

-

Comme la tension

est symétrique, la valeur moyenne est nulle pour cette tension.

-

A

= Umax ≈ 50 mV

-

C’est un cas

particulier fréquent.

-

On peut

déterminer aussi la valeur de la période

T

et ainsi la valeur de la fréquence

f.

-

Période du signal :

-

5

T

≈ 2,0 ms

=>

T ≈ 0,40 ms

-

Fréquence du signal :

-

-

L’oreille humaine est

un récepteur sensible aux ondes sonores dont la fréquence est comprise entre

20 Hz et 20 kHz.

-

Domaines des ondes

sonores :

-

Les sons émis par deux

cordes différentes d’une guitare n’ont pas la même fréquence.

-

Ils n’ont pas la même

hauteur.

-

Plus la hauteur d’un

son est grande, plus sa fréquence est élevée et plus le son est aigu.

-

D’autre part, plus un

son est grave et plus sa fréquence est basse.

-

Le timbre d’un son

dépend du nombre et de l’amplitude des harmoniques qui sont présents.

-

Deux sons de même

hauteur émis par des instruments différents ne sont pas perçus de la même

manière, car les harmoniques, associées au fondamental, sont différentes.

-

L’analyse spectrale

d’un son musical permet de caractériser :

-

La hauteur du son qui

est liée à la fréquence f1

du fondamental

-

Le timbre du son qui

est lié au nombre et à l’amplitude des harmoniques présentes.

-

Le timbre du son émis dépend de l'instrument de musique mais aussi du point

d'attaque.

3)- Intensité et niveau d’intensité sonore.

-

Le niveau d’intensité

sonore est lié à l’amplitude du signal sonore.

-

Plus

l’amplitude du signal sonore est élevée plus l’intensité sonore

I

est grande.

-

L’intensité sonore,

notée I,

caractérise l’intensité du signal reçue par l’oreille.

-

Elle

s’exprime en watt par mètre carré : W / m2

ou W. m–2

-

L’oreille humaine

normale perçoit les signaux sonores dont l’intensité est comprise entre

-

Une valeur minimale

I0

= 1,0 × 10–12 W. m–2

(seuil d’audibilité)

-

Et une valeur maximale

Imax

= 25 W. m–2 (seuil de

douleur).

- Comme l’écart entre ces deux valeurs est très grand, on a créé une nouvelle grandeur, qui utilise une échelle logarithmique :

- Appelée le niveau

d’intensité sonore, notée

L.

-

Le

niveau d’intensité sonore L s’exprime en décibel dB

-

L’intensité sonore I

et le niveau d’intensité sonore L varient dans le même sens.

-

Quand

I

augmente, L

augmente.

-

Le niveau d’intensité

sonore se mesure avec un sonomètre.

-

Remarque : l’intensité sonore

I n’est pas proportionnelle au niveau

d’intensité sonore

L.

-

Échelles de I

et

L :

-

Remarque : les valeurs de

L (dB) sont plus faciles à manipuler

que les valeurs de

I (W. m–2)

-

Plus le niveau

d’intensité sonore et la durée d’exposition sont élevés et plus les risques

d’atteinte de l’audition sont importants.

-

Remarque :

-

Lorsque plusieurs

instruments de musique jouent ensemble, les intensités sonores

I dues à chaque

instrument s’ajoutent, alors que les niveaux d’intensité sonore

L ne s’ajoutent

pas.

-

L’exposition sonore

tient compte du niveau d’intensité sonore et de la durée d’exposition auxquels

l’oreille est soumise.

-

Une

exposition sonore trop élevée peut avoir des

conséquences irréversibles,

comme une surdité partielle, voire totale.

-

Une exposition sonore

de quelques secondes à un niveau d’intensité sonore L supérieur à 120 dB peut

entraîner une surdité totale et c’est irréversible.

1)- Représentation temporelle d’un signal périodique.

-

Un microphone permet

de convertir un signal sonore en un signal électrique.

-

Cette tension a la

même période que le signal sonore.

-

L’analyse de la

représentation temporelle du signal électrique permet d’étudier le signal

sonore.

-

Trois signaux sonores

sont émis. Ils ont pour fréquence

a.

f1

= 8,0 × 102 Hz

b.

f2

= 4,0 × 102 Hz

c.

f3

= 2,0 × 102 Hz

-

Les signaux

électriques obtenus lors de l’acquisition de ces trois signaux sonores sont

représentés ci-dessous.

-

Exploiter chaque

signal pour déterminer la valeur de la période et en déduire la valeur de la

fréquence sur l’oscillogramme.

-

Faire attention aux

réglages.

-

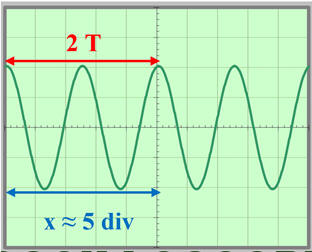

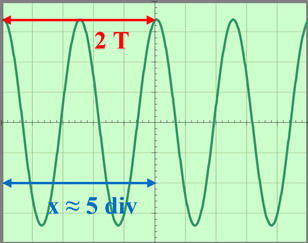

Étude

de l’enregistrement a.

-

Valeur de la période

du signal : exploitation de l’oscillogramme :

-

Durée de balayage :

►

Durée de balayage :

b

= 0,50 ms / div

-

Pour

deux périodes, x ≈ 5 div

-

2 T

= x

. b

-

2

T

≈ 2,5 × 0,50

-

T

≈ 1,25 ms

-

On en déduit la

fréquence du signal :

-

-

Ce résultat est en

accord avec la valeur du signal a. avec f1

= 8,0 × 102 Hz

-

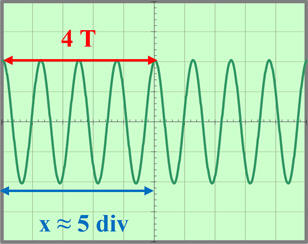

Étude

de l’enregistrement b.

-

Valeur de la période

du signal : exploitation de l’oscillogramme :

-

Durée de balayage :

►

Durée de balayage :

b

= 2 ,0 ms / div

-

Pour

quatre périodes, x ≈ 5 div

-

4

T =

x

. b

-

4

T

≈ 5,0 × 2,0

-

T

≈ 2,5 ms

-

On en déduit la

fréquence du signal :

-

-

Ce

résultat est en accord avec la valeur du signal

b.

avec f2

= 4,0 × 102 Hz

-

Étude de

l’enregistrement c.

-

Valeur de la période

du signal : Exploitation de l’oscillogramme :

-

Durée de balayage :

►

Durée de balayage :

b

= 2 ,0 ms / div

-

Pour

deux périodes, x ≈ 5 div

-

2

T =

x

. b

-

2

T

≈ 5,0 × 2,0

-

T

≈ 5,0 ms

-

On en déduit la

fréquence du signal :

-

-

Ce

résultat est en accord avec la valeur du signal

c.

avec f3

= 2,0 × 102 Hz

|

1)-

Exercice 5 page 216 :

Comparer des valeurs de vitesse. 2)-

Exercice 6 page 216 :

Déterminer la période d’un signal sonore. 3)-

Exercice 8 page 217 :

Calculer un domaine de fréquence. 4)-

Exercice 9 page 217 :

Représenter un domaine de fréquences. 5)-

Exercice 13 page 217 : Relier

des grandeurs. 6)-

Exercice 14 page 217 :

Évaluer une exposition sonore. 7)-

Exercice 17 page 218 :

L’oreille humaine 8)-

Exercice 18 page 218 :

Accorder une guitare avec un diapason. 9)- Exercice 24 page 220 : Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. 10)-

Exercice 26 page 221:

Propagation du son et température de l’air. 11)-

Exercice 29 page 222 : DS

Test d’audiométrie tonale.

|

|

|