|

Les lentilles |

|

|

|

|

|

|

II-

Les relations

de conjugaison et de grandissement. |

|

III-

Le

lien entre la position de l’objet et les caractéristiques de l’image.

1)-

Premier cas : l’objet

AB

est situé avant le foyer objet

F. 2)-

Deuxième cas : L’objet

AB est situé en le foyer

objet

F

et le centre optique

O. |

|

1)- TP : Relations pour une lentille mince

convergente.

2)- L’appareil photographique et l’œil.

|

|

Exercices :

1)- Exercice 04 page 314 :

Estimer une distance focale.

2)- Exercice 06 page 314 :

Utiliser la relation de conjugaison (1).

3)- Exercice 07 page 314 :

Utiliser la relation de conjugaison (2)

4)- Exercice 08 page 315 :

Calculer le grandissement.

5)- Exercice 09 page 315 :

Utiliser la formule du grandissement.

6)- Exercice 10 page 315 :

Distinguer image virtuelle d’image réelle.

7)- Exercice 16 page 316 :

Prévoir les caractéristiques d’une image.

8)- Exercice 24 page 318 :

Un mini-projecteur.

9)- Exercice 25 page 318 :

Focométrie.

10)- Exercice 27 page 318 :

Côté maths

11)- DS 01 : exercice 28

page 319 : Appareil photographique instantané.

12)- DS 02 : Exercice 29

page 319 : Où la lentille est-elle ?

|

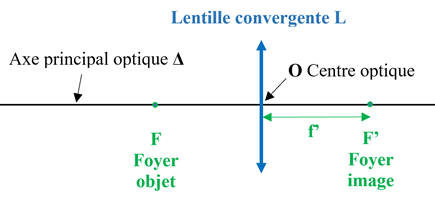

1)- Modélisation d’une

lentille mince convergente.

a)-

Représentation symbolique

d’une lentille mince convergente.

-

Une lentille mince

est caractérisée par trois points particuliers :

-

Son centre optique

O ;

-

Son foyer image F’ ;

-

Son foyer objet F.

-

Représentation

symbolique :

-

La

distance

focale

d’une lentille convergente :

-

La distance focale f' est définie comme la distance entre le

centre optique O

et chacun des foyers F

et F’.

![]()

- C'est une grandeur positive pour une lentille convergente.

-

Le

foyer objet

F et le

foyer image

F’ sont symétriques

par rapport au centre optique O.

-

f’ =

OF’ =

OF

![]()

-

La loi du retour inverse de la lumière permet de dire

que tout rayon passant par F,

symétrique de F’

par rapport au centre optique O

émerge parallèlement à l’axe optique Δ.

b)-

Construction d’une image

réelle :

-

Application :

-

Données : Diamètre

de la lentille : 6,0 cm

-

Distance focale : f’

= 2,0 cm

-

L’objet est

perpendiculaire à l’axe optique.

-

Objet AB

= 1,0 cm

-

L’objet AB

est situé avant le foyer-objet à 1,5 cm du foyer-objet.

-

Réaliser la

construction en utilisant la méthode suivante :

-

Rayon

1 :

issu du point B

et passant par le centre optique : il n’est pas dévié.

-

Rayon

2 :

issu du point B

et parallèle à l’axe optique. Il émerge de la lentille en passant

par le point F’

foyer - image.

-

Rayon 3 :

issu du point B

et passant par F

(foyer - objet). Il émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique.

-

Les mesures :

-

f’ = 2,0 cm

-

AF = 1,5 cm

-

AB = 1,0 cm

-

A’B’ ≈ 1,3 cm

-

Remarques :

-

Les trois rayons se coupent en

B’ image de

B.

-

L’image A’

de A est la

projection orthogonale de B’

sur l’axe principal.

-

L’objet AB

est réel et l’image A’B’

est réelle et renversée.

-

Dans le cas

présenté, l’image est plus grande que l’objet.

-

La construction de l’image

A’B’ permet de

déterminer graphiquement sa position, sa taille et son sens.

2)- Repère associé à un

lentille mince convergente.

-

On choisit un

repère

R

(O,

x,

y)

-

L’origine est le

point

O,

centre optique de la lentille.

-

L’axe des abscisses

x

est l’axe optique

Δ

de la lentille. Il est orienté dans le sens de propagation de la lumière.

-

L’axe des ordonnées

y est l’axe perpendiculaire à l’axe optique

Δ,

passant par le centre optique

O

de la lentille. Il est orienté vers le

haut.

-

Ainsi,

-

La position de

l’objet

AB

et celle de l’image

A’B’ sont respectivement repérées par les abscisses

xA de

A et

xA’

de

A’.

-

Schéma :

Repérage de la position de l’objet et de

son image

II-

Les relations

de conjugaison et de grandissement.

1)- Position et taille de

l’image.

a)-

Approche de la relation.

-

La position de

l’image est liée à la position de l’objet par rapport à la lentille et à la

distance focale de la lentille.

-

Il est possible,

par le calcul, de prévoir le résultat de la construction géométrique de l’image.

-

Pour cela, on

utilise le repère

R

(0,

x,

y)

associé à la lentille mince convergente.

-

La position de

l’objet

AB

et celle de l’image

A’B’ sont respectivement repérées par les abscisses

xA de

A et

xA’

de

A’.

-

Les abscisses

xA et

xA’,

la distance focale

f’

de la lentille, ne sont pas indépendantes.

-

Elles sont reliées

par une relation appelée : relation de conjugaison.

b)-

Relation de conjugaison :

-

Formule de

conjugaison avec les notations choisies :

-

-

Remarque :

-

Les grandeurs

xA,

xA’

et

f’

doivent être exprimées dans la même unité de longueur.

c)-

Relation de conjugaison et

formule de Descartes :

-

Cette relation fait

intervenir les mesures algébriques :

-

Formule de conjugaison

avec les mesures algébriques :

-

![]()

-

Formule de

Descartes :

-

-

Formule de

conjugaison qui fait intervenir les coordonnées liées au repère associé à la

lentille :

-

-

Schéma de la

situation :

-

Retrouver cette relation en utilisant le fait que les

triangles OBA

et OB’A’

d’une part et HOF’

et B’A’F’

d’autre part sont homothétiques (Théorème de Thalès).

Et

-

Remarque : H

est la projection orthogonale de B

sur la lentille.

-

Les triangles OBA

et OB’A’

sont homothétiques, d’après Thalès :

-

(1)

(1)

-

Les triangles HOF’

et B’A’F’

sont homothétiques, d’après Thalès :

-

-

En combinant (1),

(2) et (3), il vient :

-

-

En utilisant le

fait que :

-

-

En identifiant les

différents termes de la relation :

-

d)-

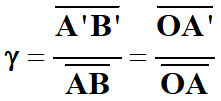

Grandissement de l’image :

-

Le grandissement

d’une lentille est donné par la relation :

-

-

Avec le repère lié

à la lentille mince convergente :

-

![]() et

et ![]()

-

Le grandissement de

l’image est donné par la relation suivante :

-

-

Remarques :

-

La grandeur

γ

est un nombre qui n’a pas d’unité.

-

C’est une grandeur

algébrique : elle peut être positive ou négative.

-

Si

γ

>

0

l’image a le même sens que l’objet, on dit qu’elle est

droite.

-

Si

γ

<

0

l’image est de sens contraire à l’objet, on

dit qu’elle est

renversée.

-

Si |

γ

| >1, l’image est plus grande que l’objet.

-

Si|

γ

| <1 , l’image est plus petite que l’objet.

e)-

Conclusion :

-

La

position,

la taille

et le

sens

de l’image sont

les caractéristiques de l’image.

-

Elles peuvent être

déterminées graphiquement ou par le calcul à partir des relations de conjugaison

et du grandissement.

-

Les

caractéristiques de l’images dépendent des caractéristiques de la lentille et

des caractéristiques de l’objet.

f)-

Comment

déterminer la valeur de la distance focale

f’

d’une lentille mince convergente ?

-

Soit

f’

la distance focale d’une lentille mince convergente.

-

La relation de

conjugaison est la suivante.

-

-

Si on vise un objet

AB

suffisamment éloigné de la lentille,

-

Le terme

xA devient très grand et le terme

![]() tend vers zéro

tend vers zéro

-

En conséquence,

-

-

La distance entre

la lentille et l’image est pratiquement égale à la distance focale de la

lentille.

-

Image du Soleil

donné par une lentille mince convergente :

-

Une lentille, dont

l’axe optique est dirigé vers le Soleil, donne sur un écran une tache quasi

ponctuelle très lumineuse.

-

Cette tache

représente l’image du Soleil (Attention

ça chauffe).

-

On peut considérer

que le Soleil est une source lumineuse située à l’infini.

-

-

La distance entre

la lentille et l’image est pratiquement égale à la distance focale de la

lentille.

-

On a ainsi une idée

de l’ordre de grandeur de la distance focale de la lentille.

-

Pour que l’image

d’un objet se forme sur la rétine d’un œil ou sur le capteur d’un appareil

photographique, il faut réaliser une mise au point.

-

Pour ce faire, on

peut :

-

Modifier la

distance focale de la lentille,

-

Modifier la

distance de l’objet à la lentille,

-

Modifier la

distance de la lentille à l’écran.

III-

Le lien entre

la position de l’objet et les caractéristiques de l’image.

1)- Premier cas : l’objet

AB est situé avant le

foyer objet

F.

a)-

Schéma de la situation :

b)-

Caractéristiques de l’image.

-

L’image formée à

travers la lentille peut être observée sur un écran

-

On dit que l’image

est

réelle :

xA’ > 0

-

Le grandissement

γ

<

0 : l’image

est renversée.

-

|

γ | <

1 , l’image

est plus petite que l’objet.

2)- Deuxième cas : L’objet

AB

est situé en le foyer

objet

F et le centre optique

O.

a)-

Schéma de la situation :

b)-

Caractéristiques de l’image.

-

L’image formée à

travers la lentille ne peut pas être observée sur un écran.

-

Ce sont les

prolongements des rayons 1, 2 et 3 qui se coupent en

B’

-

L’image est

virtuelle.

-

Elle ne se forme

pas sur un écran mais elle peut être vue par l’œil à travers le système optique.

-

Il faut placer

l’œil sur le chemin des rayons lumineux qui émergent du système optique.

-

Le grandissement

γ

>

0 :

elle est dite droite.

-

L’image est de même

sens que l’objet :.

-

|

γ | >

1 , l’image

est plus grande que l’objet.

c)-

Application : La loupe.

-

À l’aide d’une

loupe constituée par une lentille convergente de distance focale

f’

= 5,0 cm, un philatéliste observe les détails d’un timbre et, en particulier une

lettre de 0,10 mm de hauteur.

-

La lettre jouant le rôle d’objet

AB est placée au

foyer objet F

de la lentille.

-

L’œil de l’observateur, assimilable à un point, est

placé au foyer image F’

de la lentille.

Questions :

-

L’image A’B’

est-elle à l’infini ou à une distance finie de la lentille ?

Construction :

-

Tracer la marche de deux rayons issus du point

B, l’un parallèle à

l’axe optique et l’autre passant par le centre optique.

-

Tracer la marche

d’un faisceau s’appuyant sur les bords de la lentille.

-

Tracer la marche du rayon lumineux issu de

B’ et pénétrant

dans l’œil de l’observateur.

-

On place un objet

AB

de 1,0 cm de haut à 4,0 cm du centre optique.

-

Le point

A

est sur l’axe optique et

AB

est perpendiculaire à l’axe optique.

-

Construire l’image

A’B’ de

AB donnée

par la loupe ceci à l’échelle ½ pour la lentille mais pas pour l’objet.

-

Déterminer

graphiquement la position et la grandeur de l’image.

-

En déduire le

grandissement de la loupe dans cette situation.

-

Donner les

caractéristiques de l’image.

-

Retrouver les

grandeurs

xA et

xA’

et

yB et

yB’

à l’aide des formules de conjugaison.

-

Peut-on recueillir cette image sur un écran

?

Réponses :

-

Position de l’image

A’B’ :

-

Comme

l’objet est placé au foyer objet de la lentille convergente, l’image est située

à l’infinie.

-

Schéma :

-

Le rayon 1 et le

rayon 2 sont parallèles.

-

Construction :

-

Le tracé des deux rayons issus du point

B, l’un parallèle à

l’axe optique et l’autre passant par le centre optique :

-

Le tracé de la

marche d’un faisceau s’appuyant sur les bords de la lentille.

-

Le tracé de la marche du rayon lumineux issu de

B’ et

pénétrant dans l’œil de l’observateur.

-

Construction de l’image

A’B’

de AB donnée

par la loupe ceci à l’échelle ½ pour la lentille mais pas pour l’objet.

-

Détermination

graphique de la position et de la grandeur de l’image :

-

Position de

l’image :

-

xA’ ≈ – 20 cm

et

yB’ ≈

5,0 cm

-

Taille de l’image :

A’B’ ≈ 5,0 cm

-

Le grandissement de

l’image est donné par la relation suivante :

-

-

Caractéristiques de

l’image :

-

L’image est

virtuelle.

-

Le grandissement

γ

>

0 :

elle est dite droite.

-

|

γ | >

1 , l’image

est plus grande que l’objet.

-

Les grandeurs

xA et

xA’

et

yB et

yB’

-

La formule de

conjugaison :

-

-

Grandissement de

l’image :

-

-

Données initiales :

-

f’

= 5,0 cm ; xA = – 4,0 cm ;

yB

= 1,0 cm

-

Schéma de la

situation :

-

Comme l’objet est

situé entre le foyer objet et le centre optique, l’image se trouve à gauche de

la lentille.

-

Valeur de

xA’ :

-

-

Valeur de yB’

:

-

On utilise la

relation du grandissement de l’image :

-

-

Schéma final :

-

L’image formée à

travers la lentille ne peut pas être observée sur un écran.

-

Ce sont les

prolongements des rayons lumineux qui se coupent en

B’

-

L’image est

virtuelle.

-

Elle ne se forme

pas sur un écran mais elle peut être vue par l’œil à travers le système optique.

-

Il faut placer

l’œil sur le chemin des rayons lumineux qui émergent du système optique.

1)- TP : Relations pour une

lentille mince convergente.

2)- L’appareil

photographique et l’œil.

a)-

L’appareil photographique.

-

C’est un instrument

d’optique qui permet de former l’image d’un objet.

-

Schéma :

-

Le modèle de

l’appareil photographique.

-

En simplifiant, on

peut résumer le mécanisme de l’appareil photographique :

-

Le diaphragme

permet de régler l’énergie lumineuse qui pénètre dans l’appareil photographique

-

L’objectif peut être assimilé à une lentille

convergente L

à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.

-

Quand on règle

l’appareil pour obtenir une image nette, la vergence de cette lentille varie.

-

Pour voir nettement, un objet, il faut que l’image se

forme sur le film ou le capteur situé derrière la lentille

L.

-

Schéma simplifié :

b)-

L’œil.

-

L’œil peut être

assimilé à une sphère, de 2,3 cm de diamètre, limitée par une membrane très

résistante et sombre : la sclérotique.

-

Schéma :

►

Comme dans le cas des

instruments d’optique, on retrouve :

-

Un ensemble optique

assurant la formation des images.

-

Les rayons lumineux

traversent une succession de milieux transparents d’indices de réfraction

différents :

-

La cornée (n =

1,376),

-

L’humeur aqueuse (n

= 1,337), le cristallin (n = 1,437 : il a la forme d’une lentille biconvexe),

l’humeur vitrée (n = 1,337).

-

La pupille,

ouverture circulaire (dont le diamètre varie de 2 mm à 8 mm), joue le rôle de

diaphragme.

-

Elle règle le flux

lumineux.

-

La rétine, membrane

tapissée de cellules photosensibles (cônes et bâtonnets), joue le rôle de

récepteur de lumière.

►

Modèle de l’œil.

-

En simplifiant, on

peut résumer le mécanisme de vision de l’œil ainsi :

-

La pupille joue le

rôle de diaphragme

-

L’ensemble {cristallin + cornée} peut être assimilé à

une lentille convergente L

à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.

-

Quand on

« accommode », la vergence de cette lentille augmente.

-

Pour voir nettement, un objet, il faut que l’image se

forme sur la rétine située 17 mm derrière la lentille

L.

-

Faire un schéma du

dispositif expérimental permettant de modéliser l’œil.

-

Indiquer les

dimensions.

-

Schéma :

|

Œil |

Modélisation |

Appareil photo |

|

Pupille |

Diaphragme |

Diaphragme |

|

Cristallin -

cornée |

Lentille

convergente |

Optique |

|

Rétine |

Écran |

Capteur |

-

Remarque :

-

Au cours de la séance de travaux pratiques, on

modélise un œil normal au repos à l’aide d’un tube cylindrique, de longueur

ℓ1,

aux extrémités duquel sont fixés une lentille convergente et un écran (verre

dépoli ou papier translucide).

-

Pour fabriquer

l’œil modélisé normal, on place l’écran (la rétine) à 17 cm de la lentille.

|

1)- Exercice 04 page 314 :

Estimer une distance focale.

2)- Exercice 06 page 314 :

Utiliser la relation de conjugaison (1).

3)- Exercice 07 page 314 :

Utiliser la relation de conjugaison (2)

4)- Exercice 08 page 315 :

Calculer le grandissement.

5)- Exercice 09 page 315 :

Utiliser la formule du grandissement.

6)- Exercice 10 page 315 :

Distinguer image virtuelle d’image réelle.

7)- Exercice 16 page 316 :

Prévoir les caractéristiques d’une image.

8)- Exercice 24 page 318 :

Un mini-projecteur.

9)- Exercice 25 page 318 :

Focométrie.

10)- Exercice 27 page 318 :

Côté maths

11)- DS 01 : exercice 28

page 319 : Appareil photographique instantané.

12)- DS 02 : Exercice 29

page 319 : Où la lentille est-elle ?

|

|

|